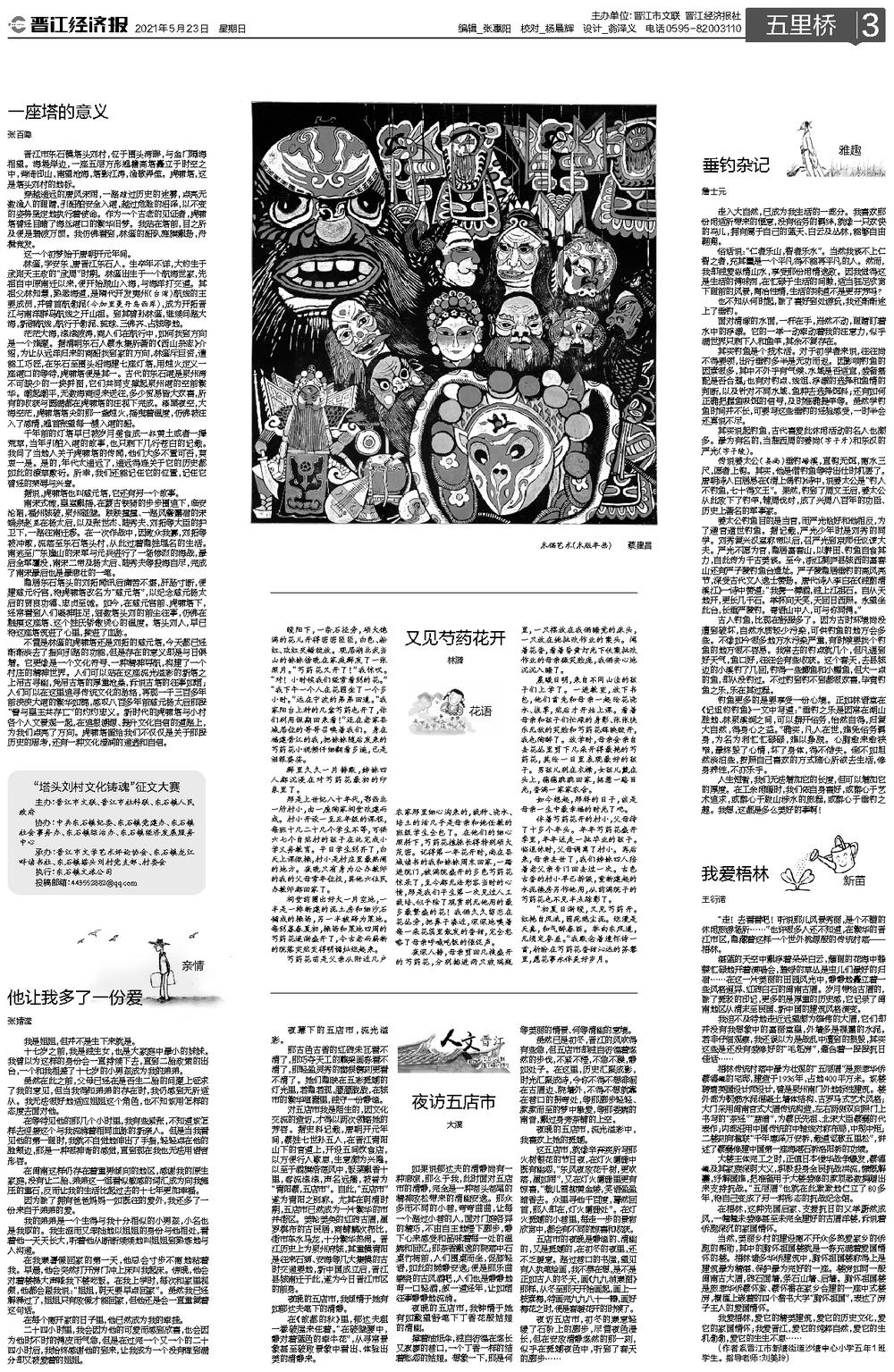

林漪

暖阳下,一条石径旁,硕大饱满的花儿开得密密匝匝,白色、粉红、玫红交错绽放。现居湖北武当山的妹妹傍晚在家庭群发了一张照片。“芍药花又开了!”我惊叹。“对!小时候我们经常看到的花。”“我下午一个人在花园坐了一个多小时。”远在宁波的弟弟回道。“我家阳台上种的几盆芍药也开了,你们利用假期回来看!”还在老家县城居住的哥哥召唤着我们。身在福建晋江的我,把妹妹随后发来的芍药花小视频仔细翻看多遍,已是泪眼婆娑。

群里久久一片静默,姊妹四人都沉浸在对芍药花最初的印象里了。

那是上世纪八十年代,鄂西北一所村小,由一座陶家祠堂改建而成。村小开设一至五年级的课程,每班十几二十几个学生不等,可供六七个自然村的孩子在此完成小学义务教育。平日学生到齐了,白天上课做操,村小是村庄里最热闹的地方。夜晚只有身为公办教师的我的父母常年住校,其他六位民办教师都回家了。

祠堂前圈出好大一片空地,一半是一排新建的泥土房和细沙石铺成的操场,另一半被辟为菜地。每到暮春夏初,操场和菜地四周的芍药花逐渐盛开了,令古老而崭新的院落突然变得明媚灿烂起来。

芍药花苗是父亲从附近几户农家那里细心淘来的,栽种、浇水、培土的活几乎是母亲和她任教的班级学生全包了。在他们的细心照料下,芍药花植株长得特别硕大茂密。记得第一年花开时,尚在县城读书的我和妹妹周末回家,一踏进院门,被满院盛开的多色芍药花惊呆了,至今都无法形容当时的心情,那是我们平生第一次见过人工栽培、似乎除了观赏别无他用的最多最繁盛的花!我俩久久留恋在花丛旁,把鼻子凑近,深深地嗅着每一朵花蕊里散发的香甜,完全忽略了母亲呼喊吃饭的催促声。

夜深人静,母亲剪回几枝盛开的芍药花,分别插进两只玻璃瓶里,一只摆放在我俩睡觉的床头,一只放在她批改作业的案头。闻着花香,看着昏黄灯光下伏案批改作业的母亲微笑脸庞,我俩安心地沉沉入睡了。

晨曦日明,来自不同山洼的孩子们上学了。一进教室,放下书包,他们首先和母亲一起给花浇水、拔草,然后才开始上课。看着母亲和孩子们忙碌的身影、张张快乐无敌的笑脸和芍药花辉映绽开,我也陶醉了。放学时,母亲会亲自去花丛里剪下几朵开得最艳的芍药花,奖给一日里表现最好的孩子。男孩儿别在衣襟,女孩儿戴在头上,蹦蹦跳跳回家,招惹一路目光,香满一家家农舍。

如今想起,那样的日子,该是母亲一生中最幸福的时光了吧。

伴着芍药花开的村小,父母待了十多个年头。年年芍药花盛开季里,年年送走一批毕业的孩子。临退休时,父母调离了村小。再后来,母亲去世了,我们姊妹四人陪着老父亲专门回去过一次。古色古香的村小早已拆毁,重新建起的水泥楼房另作他用,从前满院子的芍药花也不见半点踪影了。

“初夏日渐暖,又见芍药开。红艳自风流,园苑绝尘泥。烂漫是天真,和气醉春丽。举向东风道,无须定参差。”我默念着遣怀诗一首,祈盼在芍药花香甜沁远的芬馨里,愿花事永伴美好岁月。