张百隐

晋江市东石镇塔头刘村,位于围头湾畔,与金门隔海相望。海堤岸边,一座五层方形翘檐高塔矗立于时空之中,背倚印山,南望沧海,塔影江涛,渔歌弄笙。虎啸塔,这是塔头刘村的地标。

穿越遥远的唐风宋雨,一路蹚过历史的迷雾,点亮无数渔人的眼睛,引船舶安全入港,越过危险的沼泽,以不变的姿势坚定地执行着使命。作为一个古老的见证者,虎啸塔曾经目睹了海丝港口的繁华旧梦。我站在塔前,目之所及便是碧波万顷。我仿佛看到,林銮的船队旌旗飘扬,舟楫竞发。

这一个初梦始于唐朝开元年间。

林銮,字安东,唐晋江东石人。生卒年不详,大约生于武则天主政的“武周”时期。林銮出生于一个航海世家,先祖自中原南迁以来,便开始脱山入海,与海洋打交道。其祖父林知慧,熟悉海道,是隋代开发夷州(台湾)航线的主要成员,并曾首航勃泥(今加里曼丹岛西岸),成为开拓晋江与南洋群岛航线之开山祖。到其曾孙林銮,继续问路大海,新辟航线,航行于勃泥、琉球、三佛齐、占城等地。

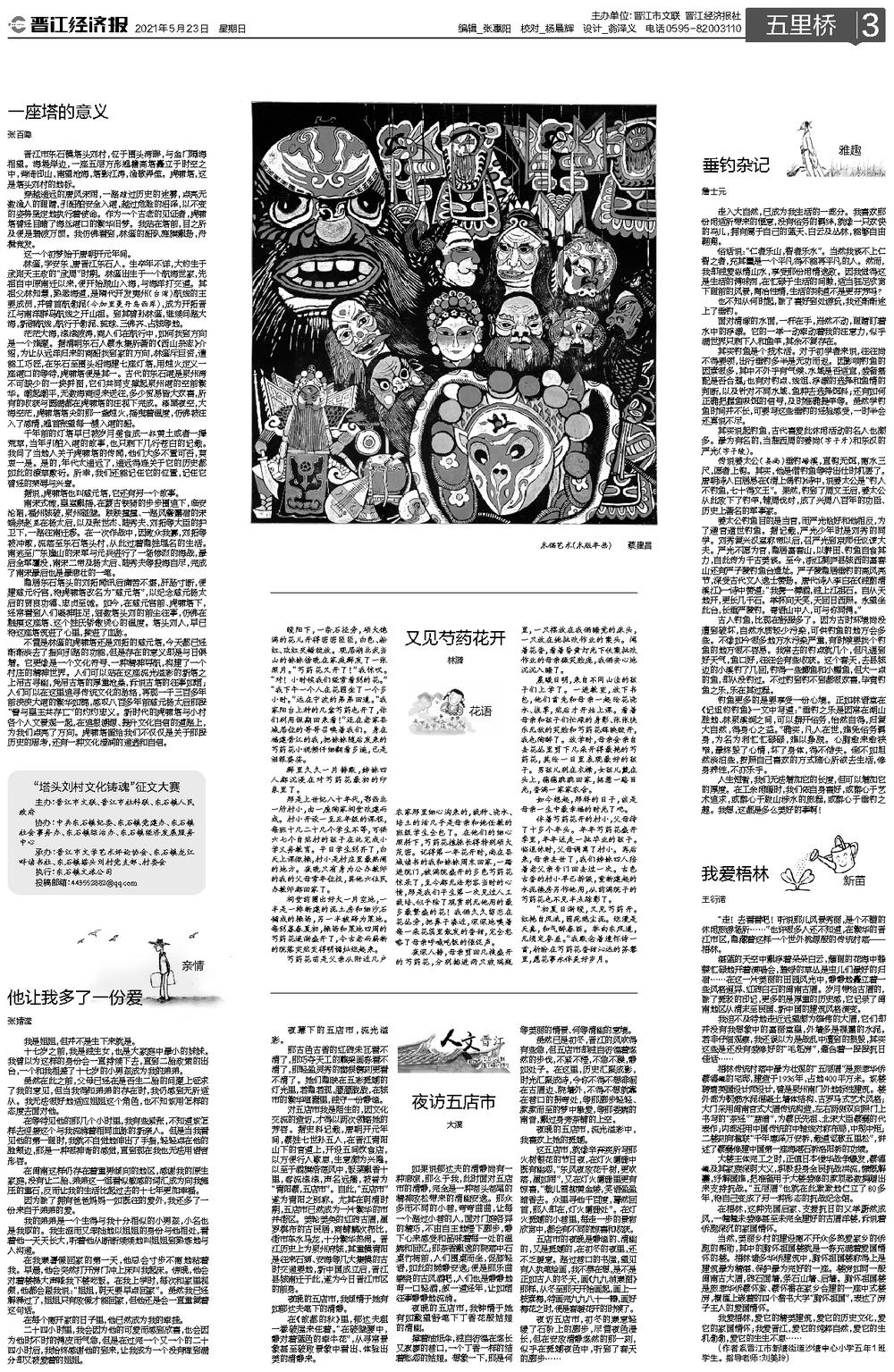

茫茫大海,滚滚波涛,商人们在航行中,如何找到方向是一个难题。据清朝东石人蔡永集所著的《西山杂志》介绍,为让从远洋归来的商船找到家的方向,林銮斥巨资,遣能工巧匠,在东石至围头沿海建七座灯塔,用烛火定义一座港口的等待,虎啸塔便是其一。古代的东石港是泉州湾不可缺少的一块拼图,它们共同支撑起泉州港的空前繁华。潮起潮平,无数海商迎来送往,多少贸易皆大欢喜,所有的收获与圆满都在虎啸塔的注视下完成。漆黑夜空,大海空茫,虎啸塔塔尖的那一盏烛火,摇曳着温度,仿佛被注入了感情,翘首张望每一艘入港的船。

千年前的灯塔早已被岁月蚕食成一抔黄土或者一撮荒草,当年引舶入港的故事,也只剩下几行苍白的记载。我问了当地人关于虎啸塔的传闻,他们大多不置可否,莫衷一是。是的,年代太遥远了,遥远得连关于它的历史都如此的潦草敷衍。所幸,我们还能记住它的位置,记住它曾经的荣辱与兴衰。

据说,虎啸塔也叫慈元塔,它还有另一个故事。

南宋式微,皇室飘摇,在蒙古铁骑的步步围追下,临安沦陷,福州城破,泉州碰壁。跌跌撞撞、一路风餐露宿的宋端宗赵昰在杨太后,以及张世杰、陆秀夫、刘拓等大臣的护卫下,一路往南迁移。在一次作战中,因敌众我寡,刘拓等被冲散,流落至东石塔头村,从此过着隐姓埋名的生活。南逃至广东崖山的宋军与元兵进行了一场惨烈的海战,最后全军覆没,南宋二帝及杨太后、陆秀夫等投海自尽,完成了南宋最后也是最悲壮的一笔。

隐居东石塔头的刘拓闻讯后痛苦不堪,肝肠寸断,便建慈元行宫,将虎啸塔改名为“慈元塔”,以纪念慈元杨太后的贤良功德、忠贞至诚。如今,在慈元宫前、虎啸塔下,经常看到人们凝神驻足,细数塔头刘的前尘往事,仿佛在触摸这座塔、这个姓氏骄傲烫心的温度。塔头刘人,早已将这座塔筑进了心里,揉进了血脉。

不管是林銮的虎啸塔还是刘拓的慈元塔,今天都已经渐渐淡去了指向引路的功能,但是存在的意义却是与日俱增。它更像是一个文化符号、一种精神导航,构建了一个村庄的精神世界。人们可以站在这座流光溢彩的新塔之上吊古寻幽,凭吊古塔的厚重沧桑,诉说古塔的往事如烟;人们可以在这里追寻传统文化的脉络,再现一千三百多年前泱泱大港的繁华如锦,感叹八百多年前慈元杨太后那段“誓与皇主共存亡”的灼灼忠义。新时代的虎啸塔与小村各个人文景观一起,在追根溯源、提升文化自信的道路上,为我们点亮了方向。虎啸塔留给我们不仅仅是关于那段历史的思考,还有一种文化浸润的通透和自信。