徐建平

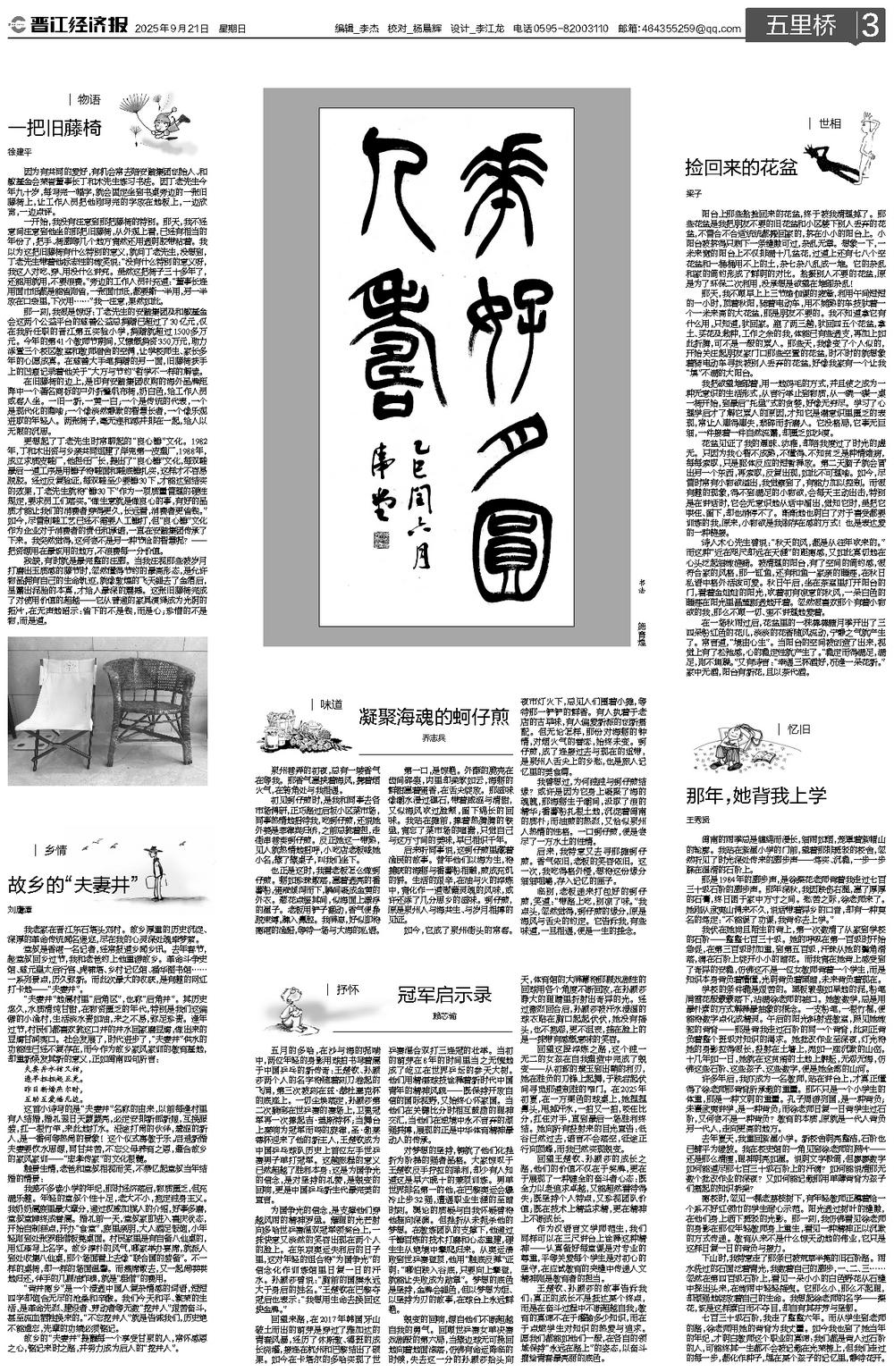

因为有共同的爱好,有机会常去陪安踏集团创始人、和敏基金会荣誉董事长丁和木先生练习书法。因丁老先生今年九十岁,每写完一幅字,就会固定坐到书桌旁边的一张旧藤椅上,让工作人员把他刚写完的字放在地板上,一边欣赏,一边点评。

一开始,我没有注意到那把藤椅的特别。那天,我不经意间注意到他坐的那把旧藤椅,从外观上看,已经有相当的年份了,把手、椅脚等几个地方竟然还用透明胶带粘着。我以为这把旧藤椅有什么特别的意义,就问丁老先生,没想到,丁老先生带着他标志性的微笑说:“没有什么特别的意义呀,我这人对吃、穿、用没什么讲究。虽然这把椅子三十多年了,还能用就用,不要浪费。”旁边的工作人员补充道:“董事长连用面巾纸都是能省则省,一张面巾纸,都要撕一半用,另一半放在口袋里,下次用……”我一注意,果然如此。

那一刻,我很是惊讶:丁老先生的安踏集团及和敏基金会这两个公益平台的慈善公益总捐赠已超过了30亿元,仅在我所任职的晋江第五实验小学,捐赠就超过1500多万元。今年的第41个教师节期间,又慷慨捐资350万元,助力添置三个校区教室和教师宿舍的空调,让学校师生、家长多年的心愿成真。在慈善大手笔捐赠的另一面,旧藤椅扶手上的凹痕记录着他关于“大方与节约”哲学不一样的解读。

在旧藤椅的边上,是印有安踏集团收购的海外品牌矩阵中一个著名商标的户外折叠帆布椅,奶白色,给工作人员或客人坐。一旧一新,一黄一白;一个是传统的代表,一个是现代化的隐喻;一个像淡然静默的智慧长者,一个像乐观进取的年轻人。两张椅子,毫无违和感并排在一起,给人以无限的沉思。

更想起了丁老先生时常聊起的“良心锤”文化。1982年,丁和木出资与乡亲共同组建了岸兜第一皮塑厂,1988年,成立求质皮鞋厂,他担任厂长,提出了“良心锤”文化,每双鞋最后一道工序是用锤子将鞋面和鞋底锤扎实,这样才不容易脱胶。经过反复验证,每双鞋至少要锤30下,才能达到结实的效果,丁老先生就将“锤30下”作为一项质量管理的硬性规定,要求员工们落实。“做生意就是做良心的事,有好的品质才能让我们的消费者穿得更久,长远看,消费者更省钱。”如今,尽管制鞋工艺已经不需要人工锤打,但“良心锤”文化作为企业对于消费者的责任和承诺,一直在安踏集团传承了下来。我突然觉得,这何尝不是另一种节俭的智慧呢?——把资源用在最该用的地方,不浪费每一分价值。

残缺,有时就是最完整的注脚。当我注视那些被岁月打磨出玉质感的藤节时,忽然懂得节约的最高形态,是允许物品拥有自己的生命轨迹,就像敦煌的飞天褪去了金箔后,显露出泥胎的本真,才给人最深的震撼。这张旧藤椅完成了对使用价值的超越——它从普通的家具演绎成为光阴的拓片,在无声地昭示:省下的不是钱,而是心;珍惜的不是物,而是道。