洪桂珠

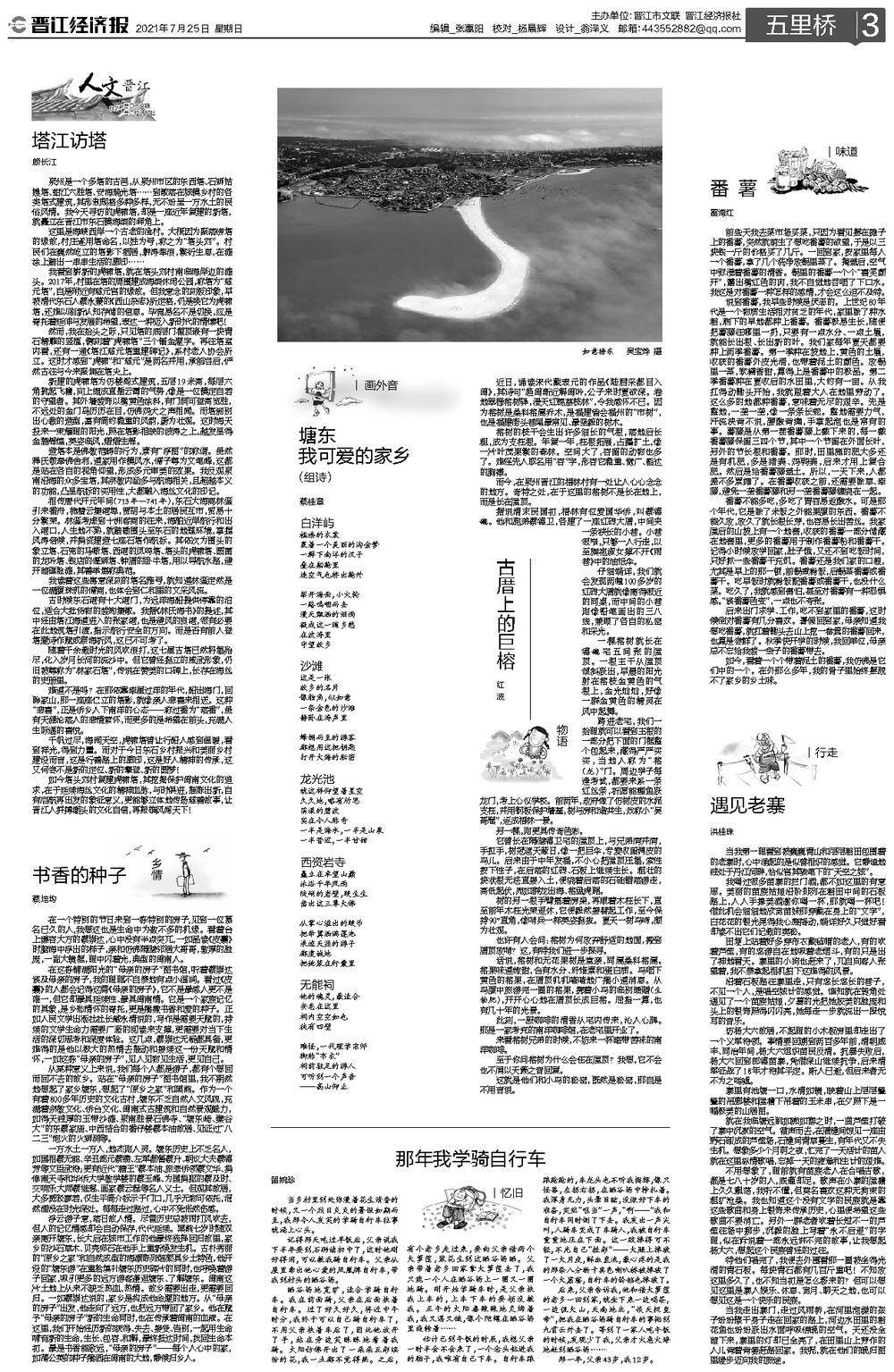

当我第一眼看到被巍巍青山和层层稻田包围着的老寨时,心中涌起的是似曾相识的感觉。它静谧地独处于丹江河畔,恰似宫其骏笔下的“天空之城”。

我喝过很多苗寨的拦门酒,都不如这里的有意思。美丽的苗族姑娘沿阶排列在稻田中间的石板路上,人人手捧美酒邀你喝一杯,那就喝一杯吧!借此机会细细地欣赏苗妹那穿戴在身上的“文字”,白花花的银光晃得我心旌摇动,端详好久只觉好看却读不出它们记载的奥秘。

田埂上站着好多穿布衣戴毡帽的老人,有的吹着芦笙,有的悠游自在地吸着老烟斗,有的只是出了神地看天。寨里的小狗也赶来了,兀自向客人张望着,我不禁拿起相机拍下这难得的风景。

沿着石板路往寨里走,只有悠长悠长的巷子,不见一个人,是唱空城计的感觉。谁知就在转角处遇见了一个苗族姑娘,夕暮的光把她姣美的脸庞和头上的银饰照得闪闪亮,她每走一步就流出一段悦耳的音乐。

访杨大六故居,不起眼的小木板房里却走出了一个义军将领。事情要回溯到两百多年前,清朝咸丰、同治年间,杨大六组织苗民反清。抗暴失败后,杨大六回到郎德苗寨,凭借深山继续抗争,后来清军征战了18年才将其平定。斯人已逝,但后来者无不为之唏嘘。

寨里有池塘一口,水清如镜,映着山上层层叠叠的吊脚楼和屋檐下吊着的玉米串,在夕照下是一幅极美的山居图。

就在我临塘远眺如痴如醉之时,一曲芦笙打破了寨中沉寂的空气。循声而去,在厝缝间惊见一座由野石砌成的芦笙场,石缝间青草蔓生,有年代又不失生机。想象多少个月明之夜,忙完了一天活计的苗人就在这里纵情歌唱,忘掉一天的疲惫和生计的艰难。

不用想象了,眼前就有苗族老人在合唱古歌,都是七八十岁的人,底蕴却足。歌声在小寨的屋檐上久久飘荡,我听不懂,但莫名喜欢这种无拘束的粗犷沧桑。我也知道这个没有文字的民族就是靠这些歌曲和身上银饰来传承历史,心里便希望这些歌曲不要消亡。另外一群老者吹着长短不一的芦笙往场中挪步,沉毅的脸上写着“永不后退”的字眼,似在诉说着一部永远讲不完的故事,让我想起杨大六,想起这个民族曾经的过往。

待他们唱完了,我便去外围看那一圈被坐得光滑的青石板。每块青石都有几百斤重吧!不知放这里多久了,也不知当初是怎么移来的?但可以想见这里是寨人娱乐、休息、赏月、聊天之地,也可以想见这是一个快乐的民族。

当我走出寨门,走过风雨桥,在河里泡澡的孩子纷纷擦干身子走在回家的路上,河边水田里的稻花鱼也纷纷跃出水面呼吸傍晚的空气。天还没全暗下来,寨里的灯却已全亮了,在田里山上劳作的人儿背着背篓赶路回家。我呢,就在他们的晚归图里缓步迈向我的旅途。