颜长江

泉州是一个多塔的古邑,从泉州市区的东西塔、石狮姑嫂塔、蚶江六胜塔、安海瑞光塔……到散落在城镇乡村的各类塔式建筑,其形制规格多种多样,无不纷呈一方水土的民俗风情。我今天寻访的虎啸塔,却是一座近年复建的新塔,就矗立在晋江市东石镇海滨的岬角上。

这里是海峡西岸一个古老的渔村。大概因为聚落傍塔的缘故,村庄遂用塔命名,以姓为号,称之为“塔头刘”。村民们在巍然屹立的塔影下栖居,耕涛犁浪,繁衍生息,在滩涂上踏出一串串生活的脚印……

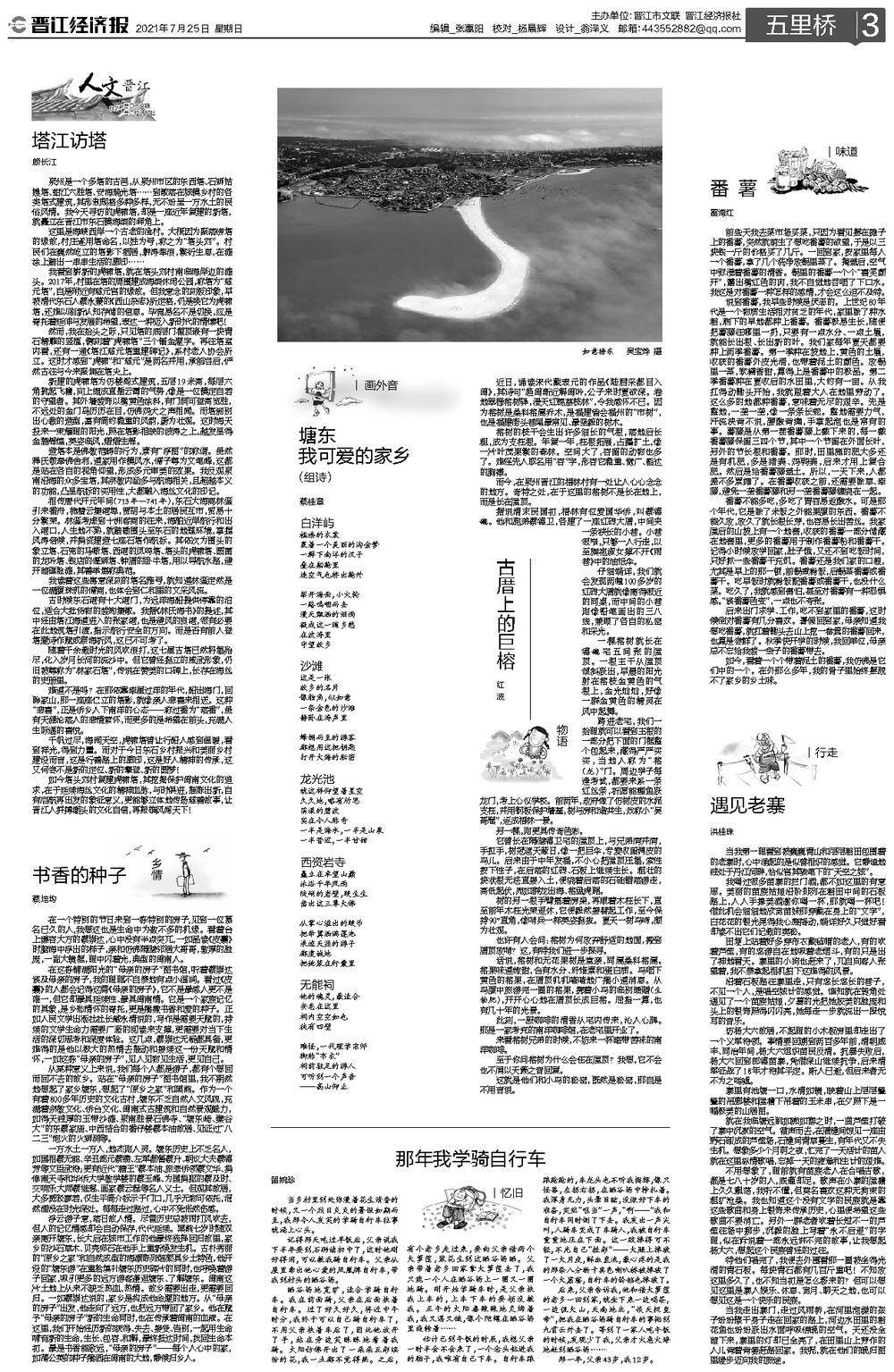

我看到崭新的虎啸塔,就在塔头刘村南临海岸边的滩头。2017年,村里在塔的周围建成海滨休闲公园,称塔为“慈元塔”,自是附近有慈元宫的缘故。但我意念的刻板印象,早被清代东石人蔡永蒹的《西山杂志》所定格,仍是唤它为虎啸塔,还难以刷新认知存储的信息。毕竟易名不是切换,应是寄托着延伸与发展的希望,表达一种迈入新时代的情愫吧!

然而,我在抬头之际,只见塔的底层门楣顶嵌有一块青石精雕的竖匾,镌刻着“虎啸塔”三个镏金题字。再往塔室内看,还有一通《塔江慈元塔重建碑记》,系村老人协会所立。这时才感到“虎啸”和“慈元”是两名并用,承前启后,俨然古往与今来聚焦在塔尖上。

新建的虎啸塔为仿楼阁式建筑,五层19米高,每层六角挑起飞檐,向上缩成直插云霄的气势,像是一位镇定自若的守望者。其外墙装饰以橘黄色涂料,有门洞可登高览胜,不远处的金门岛历历在目,仿佛鸡犬之声相闻。而塔刹别出心裁的造型,富有简约稳重的风韵,蔚为壮观。这时海天投来一束耀眼的阳光,照在塔影相映的波涛之上,越发显得金碧辉煌,英姿临风,熠熠生辉。

造塔本是佛教范畴的行为,素有“浮图”的称谓。虽然释氏敬奉佛舍利,道家用作镇风水,儒子尊为文笔峰,这都是站在各自的视角仰望,形成多元审美的效果。我反观泉南沿海的众多宝塔,其宗教内涵多与航海相关,且超越本义的功能,凸显航标的实用性,大都融入海丝文化的印记。

相传唐代开元年间(713年—741年),东石大海商林銮引来番舟,桅樯云集港埠,贾胡与本土的居民互市,贸易十分繁荣。林銮考虑到十洲客商的往来,海舶近岸航行和出入港口,人生地不熟,就踏勘围头至东石的地理环境,掌握风涛信候,并捐资建造七座石塔作航标。其依次为围头的象立塔、石兜的马嘶塔、西港的凤鸣塔、塔头的虎啸塔、圆菌的龙吟塔、钱店的偃狮塔、钟厝的卧牛塔,用以导航水路,避开暗礁险滩,其善举堪称典范。

我读着这些寓意深刻的塔名雅号,就知道林銮定然是一位满腹珠玑的儒商,也体会到仁和里的文采风流。

古时候东石港有十大港门,为远洋海船提供停靠的泊位,适合大批货物的装卸集散。我据《林氏海书》的提述,其中经由塔江海道进入的张家港,也是避风的良港,很有必要在此地筑塔引渡,指示航行安全的方向。而是否有前人登塔题诗作赋或祭海祈风,这已不可考了。

随着千余载时光的风吹浪打,这七星古塔已然坍塌殆尽,化入岁月长河的流沙中。但它曾经挺立的威武形象,仍旧被尊称为“林家石塔”,传说在赞美的口碑上,长存在海丝的史册里。

难道不是吗?在那依靠牵星过洋的年代,船出海门,回眸家山,那一座座伫立的塔影,就像亲人悲喜来相送。这种“悲喜”,正是侨乡人下南洋的心态——称过番为“落番”,虽有天涯沦落人的悲情萦怀,而更多的是希望在前头,充满人生际遇的喜悦。

千帆过尽,海阔天空,虎啸塔曾让行船人感到温暖,看到祥光,得到力量。而对于今日东石乡村振兴和美丽乡村建设而言,这是行善路上的脚印,这是好人精神的传承,这又何尝不是新的定位、新的攀登、新的圆梦!

如今塔头刘村复建虎啸塔,其挖掘保护闽南文化的追求,在于延续海丝文化的精神血脉,与时俱进,推陈出新,自有启航再出发的象征意义,更能够立体地传扬慈善故事,让晋江人拼搏潮头的文化自信,再振雄风闯天下!