叶海山

艾草沁脾,粽叶飘香。在夏日的煦风中,又到了一年一度的端午佳节。

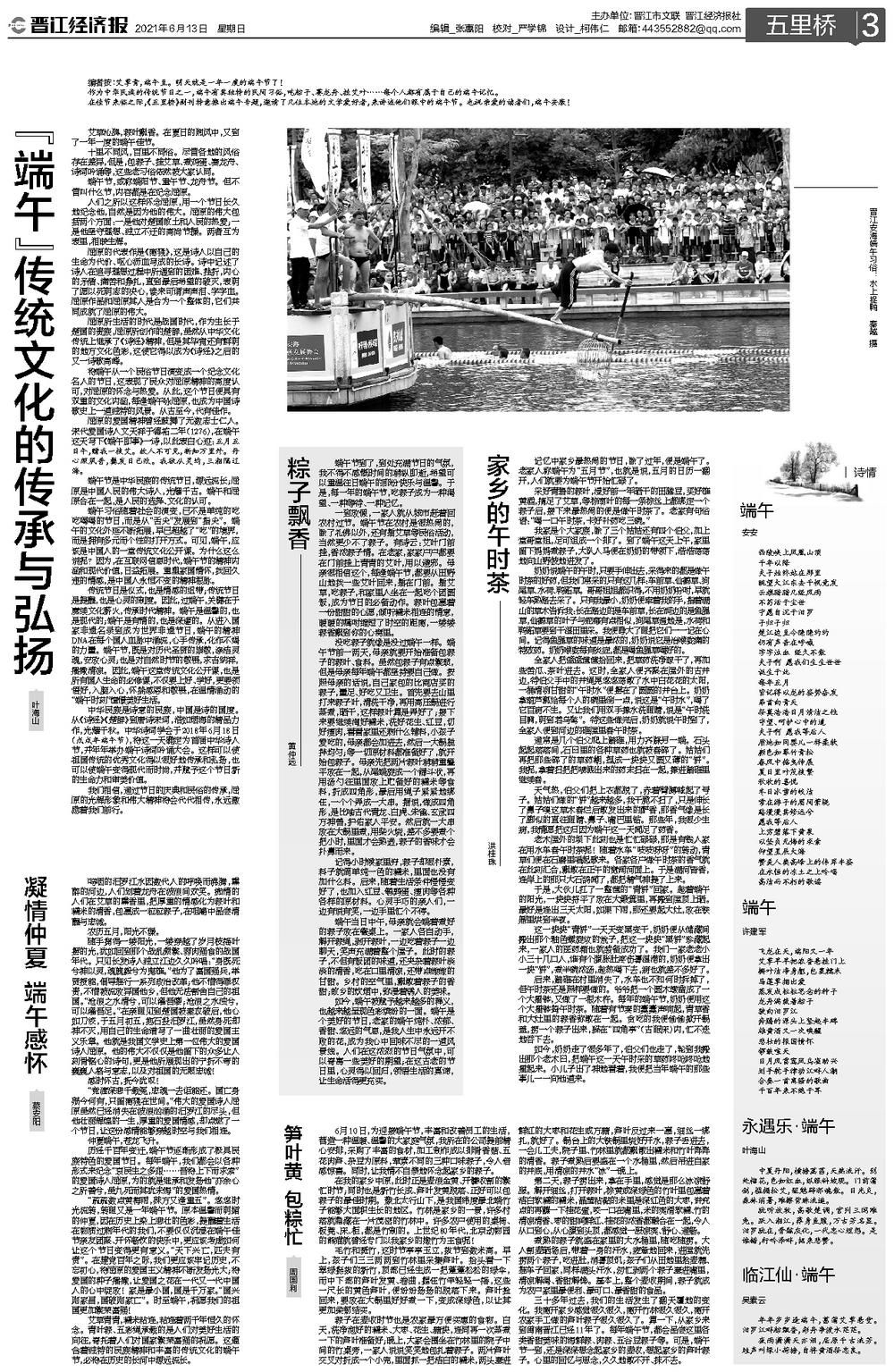

十里不同风,百里不同俗。尽管各地的风俗存在差异,但是,包粽子、挂艾草、煮鸡蛋、赛龙舟、诗词吟诵等,这些老习俗依然被大家认同。

端午节,或称端阳节、重午节、龙舟节。但不管叫什么节,内容都是在纪念屈原。

人们之所以这样怀念屈原,用一个节日长久地纪念他,自然是因为他的伟大。屈原的伟大包括两个方面:一是他对楚国故土和人民的热爱;一是他坚守理想、独立不迂的高尚节操。两者互为表里,相映生辉。

屈原的代表作是《离骚》,这是诗人以自己的生命为代价、呕心沥血写成的长诗。诗中记述了诗人在追寻理想过程中所遇到的困难、挫折,内心的矛盾、痛苦和挣扎,直到最后希望的破灭,表明了愿以死明志的决心,读来可谓声声泪、字字血。屈原作品和屈原其人是合为一个整体的,它们共同成就了屈原的伟大。

屈原所生活的时代是战国时代,作为生长于楚国的贵族,屈原所创作的楚辞,虽然从中华文化传统上继承了《诗经》精神,但是其毕竟还有鲜明的地方文化色彩,这使它得以成为《诗经》之后的又一诗歌高峰。

将端午从一个民俗节日演变成一个纪念文化名人的节日,这表现了民众对屈原精神的高度认可,对屈原的怀念与热爱。从此,这个节日便具有双重的文化内涵,每逢端午咏屈原,也成为中国诗歌史上一道独特的风景。从古至今,代有佳作。

屈原的爱国精神曾经鼓舞了无数志士仁人。宋代爱国诗人文天祥于德祐二年(1276),在端午这天写下《端午即事》一诗,以此表白心迹:五月五日午,赠我一枝艾。故人不可见,新知万里外。丹心照夙昔,鬓发日已改。我欲从灵均,三湘隔辽海。

端午节是中华民族的传统节日,源远流长;屈原是中国人民的伟大诗人,光耀千古。端午和屈原合在一起,是人民的选择、文化的认可。

端午习俗随着社会的演变,已不是单纯的吃吃喝喝的节日,而是从“舌尖”发展到“指尖”。端午的文化外延不断拓展,早已超越了“吃”的境界,而是拥有多元而个性的打开方式。可见,端午,应该是中国人的一堂传统文化公开课。为什么这么说呢?因为,在互联网信息时代,端午节的精神内涵和现代价值,日益拓展。重塑家国情怀,找回久违的情感,是中国人永恒不变的精神根脉。

传统节日是仪式,也是情感的纽带;传统节日是提醒,也是心灵的制度。因此,过端午,关键在于赓续文化薪火,传承时代精神。端午是温馨的,也是现代的;端午是有情的,也是深邃的。从进入国家非遗名录到成为世界非遗节日,端午的精神DNA在每个国人血脉中涌流,心手传承,化作不竭的力量。端午节,既是对历代圣贤的崇敬,涤洁灵魂,安放心灵;也是对自然时节的敬畏,求吉纳祥,播撒清凉。因此,端午这堂传统文化公开课,也是所有国人生命的必修课,不仅要上好、学好,更要领悟好,入脑入心,怀揣感恩和敬畏,在温情涌动的“端午时刻”憧憬美好生活。

中华民族是诗意的民族,中国是诗的国度。从《诗经》《楚辞》到唐诗宋词,浩如烟海的精品力作,光耀千秋。中华诗词学会于2018年6月18日(戊戌年端午节),将这一天确定为首届中华诗人节,并年年举办端午诗词吟诵大会。这样可以使祖国传统的优秀文化得以很好地传承和弘扬,也可以使端午变得现代而时尚,并赋予这个节日新的生命力和审美价值。

我们相信,通过节日的庆典和民俗的传承,屈原的光辉形象和伟大精神将会代代相传,永远激励着我们前行。

编者按:艾草青,端午至。明天就是一年一度的端午节了!

作为中华民族的传统节日之一,端午有其独特的民间习俗,吃粽子、赛龙舟、挂艾叶……每个人都有属于自己的端午记忆。

在佳节来临之际,《五里桥》副刊特意推出端午专题,邀请了几位本地的文学爱好者,来讲述他们眼中的端午节。也祝亲爱的读者们,端午安康!