李锦秋

我幸与吴鲁同邑,且于多年前求得其著作《正气研斋汇稿》《百哀诗》。今日读《百哀诗》,即从其卷下里请出两株梅花。

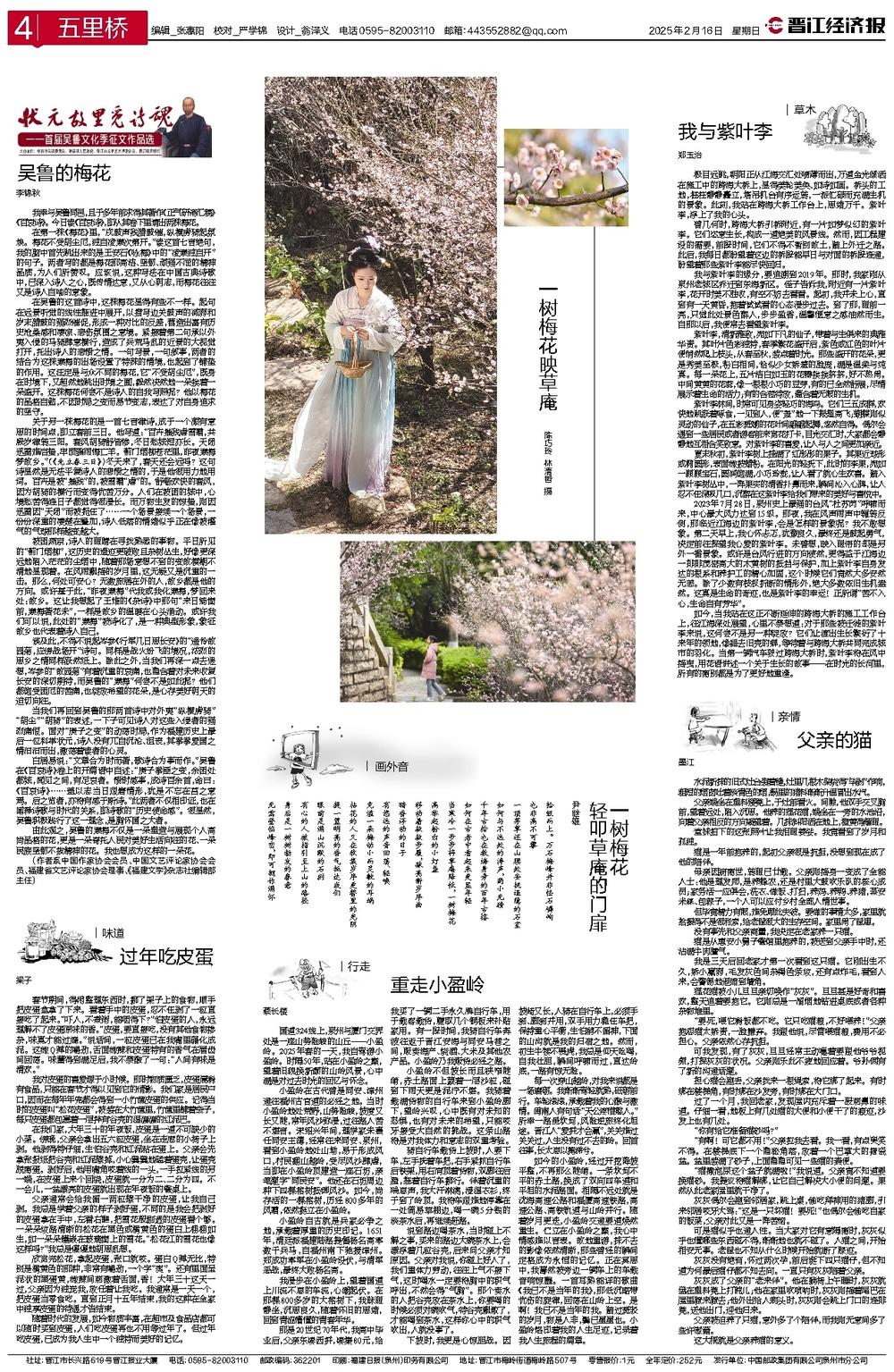

在第一株《梅花》里,“戍鼓声残腊鼓催,纵横虏骑起氛埃。梅花不受胡尘厄,独自凌寒次第开。”读这首七言绝句,我的脑中首先跳出来的是王安石《咏梅》中的“凌寒独自开”的句子。两者写的都是梅花那高洁、坚韧、顽强不屈的精神品质,为人们所赞叹。应该说,这种写法在中国古典诗歌中,已深入诗人之心,既传情达意,又从心明志,而梅花往往又是诗人自喻的意象。

在吴鲁的这首诗中,这株梅花显得有些不一样。起句在远景听觉的线性推进中展开,以描写边关鼓声的减弱和岁末腊鼓的强烈催促,形成一种对比的反差,营造出富有历史沧桑感和凄凉、悲伤氛围之意境。紧接着第二句承以外夷入侵的马骑肆意横行,造成了兵荒马乱的近景的大视觉打开,托出诗人的悲愤之情。一句写景,一句叙事,两者的结合为这株寒梅的出场设置了特殊的情境,也起到了铺垫的作用。这注定是与众不同的梅花,它“不受胡尘厄”,既身在时境下,又超然地跳出时境之囿,毅然决然地一朵挨着一朵盛开。这株梅花何尝不是诗人的自我写照呢?他以梅花的品格自勉,不因时局之变而易节变志,表达了对自身追求的坚守。

关于另一株梅花的是一首七言律诗,成于一个颇有意思的时间点,即立春前三日。他写道:“百卉摧残虐雪霜,共殷岁律转三阳。春风胡骑舒皆惨,冬日愁城短亦长。天闭迅雷难启蛰,牢顷骤雨悔亡羊。蓟门烟柳苍茫里,昨夜寒梅梦故乡。”(《先立春三日》)冬天来了,春天还会远吗?这句诗显然是无法平复诗人的悲愤之情的,于是他很用力地用词。百卉是被“摧残”的,被雪霜“虐”的。舒畅欢快的春风,因为胡骑的横行而变得忧苦万分。人们在被困的城中,心境愁苦得连日子都觉得很漫长。而万物生发的惊蛰,则因迅雷因“天闭”而被扼住了……一个场景接续一个场景,一份份深重的凄楚在叠加,诗人低落的情绪似乎正在像被灌气的气球那样越变越大。

被困燕京,诗人的眼睛在寻找熟悉的事物。平日所见的“蓟门烟柳”,这历史的遗迹更破败且杂树丛生,好像更深远地陷入茫茫的尘烟中,随着那场意想不到的变故模糊不清地显现着。在风雨飘摇的岁月里,这无疑又是沉重的一击。那么,何处可安心?无数旅居在外的人,故乡都是他的方向。或许基于此,“昨夜寒梅”代我或我化寒梅,梦回来处:故乡。这让我想起了王维的《杂诗》中那句“来日绮窗前,寒梅著花未”,一样是故乡的温暖在心头涌动。或许我们可以说,此处的“寒梅”被诗化了,是一种典型形象,象征故乡也代表着诗人自己。

谈及此,不得不说起岑参《行军几日思长安》的“遥怜故园菊,应傍战场开”诗句。同样是战火纷飞的境况,浓烈的思乡之情同样跃然纸上。除此之外,当我们再深一点去遐想,岑参的“故园菊”有着沉重的哀痛,也隐含着对未来收复长安的深切期待,而吴鲁的“寒梅”何尝不是如此呢?他们都饱受困厄的苦痛,也绽放希望的花朵,是心存美好明天的迫切向往。

当我们再回到吴鲁的那两首诗中对外夷“纵横虏骑”“胡尘”“胡骑”的表述,一下子可见诗人对这些入侵者的强烈痛恨。面对“庚子之变”的动荡时局,作为福建历史上最后一位科举状元,诗人没有兀自沉沦、沮丧,其拳拳爱国之情汩汩而出,激荡着读者的心灵。

白居易说:“文章合为时而著,歌诗合为事而作。”吴鲁在《百哀诗》卷上的开篇语中自述:“庚子拳匪之变,余困处都城,闻见之间,有足哀者。愤时感事,成诗百余首,命曰:《百哀诗》……盖以志当日艰窘情形,犹是不忘在莒之意焉。后之览者,亦将有感于斯诗。”此两者不仅相印证,也在阐释诗歌与时代的关系,即诗歌的“历史使命感”。很显然,吴鲁积极践行了这一理念,是胸怀国之大者。

由此观之,吴鲁的寒梅不仅是一朵塑造与展现个人高尚品格的花,更是一朵寄托人民对美好生活向往的花、一朵民族坚韧不拔精神的花。我也想成为这样的一朵花。

(作者系中国作家协会会员、中国文艺评论家协会会员、福建省文艺评论家协会理事、《福建文学》杂志社编辑部主任)