蔡长兴

晋江有六个街道:青阳、梅岭、西园、罗山、灵源和新塘。读一读,可以发现,虽然晋江三面环海,但六个街道中却有四个以山命名。

青阳街道应是取自青阳山。许多人不知道青阳山,其实你可能天天看着它,从它身边匆匆而过。靠近湖光路的那堵出砖入石的围墙之上,也就是五店市里面的小山包——青阳山。山虽小,却是草木葳蕤,依然保留原有的气势。我们从它的名字可以推想,这个山当年是如何的青翠与阳光!梅岭应是取自岭山,经过城市改建,岭山已经难觅踪影,但它的气息仍可在岭山社区探询到。西园街道境内没有山的形迹。它的取名比较特殊,大概其位于晋江市区西北部,设立街道时定位为晋江的教育园区、汽车工业园区、蔬菜基地园区,并位于中心市区之西,故名西园。

西园和新塘境内都没有名山,取名上,要么承袭历史,要么展望未来。

在所有街道里,我觉得西园最是深情。这种感觉来自哪里?其实也说不清楚。直到某天看到《钗头凤》这首千古绝唱的词,想起陆游和唐婉在沈园相遇,才明白唐朝的沈园跨越千年来到西园。我甚至想,在西园某堵墙上,说不定还镌刻着氤氲着岁月云气、感天动地的“桃花落,闲池阁,山盟虽在,锦书难托”。

新塘境内,有古代著名水利灌溉设施“七首塘”,故名新塘。

回到山的话题。

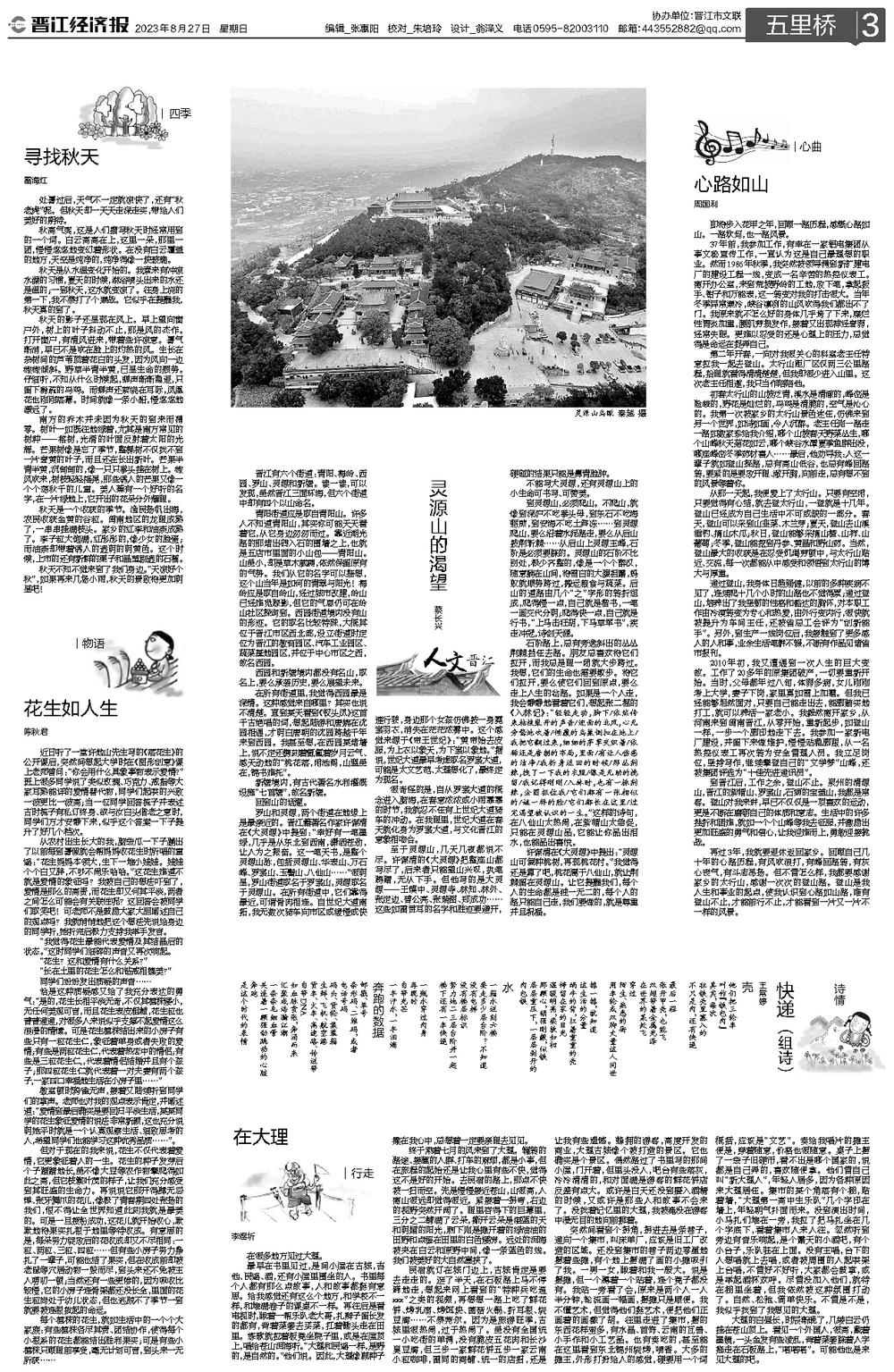

罗山和灵源,两个街道在地缘上是最亲近的。晋江籍著名作家许谋清在《大灵源》中提到:“幸好有一笔墨绿,几乎是从东北到西南,潇洒苍劲,让人为之振奋。这一笔天书,是整个灵源山脉,包括灵源山、华表山、万石峰、罗裳山、玉髻山、八仙山……”很明显,罗山街道取名于罗裳山,灵源取名于灵源山。在所有街道中,它们靠得最近,可谓骨肉相连。自世纪大道南拓,我无数次骑车向市区或缓慢或快速行驶,身边那个女孩仿佛披一身霓裳羽衣,消失在茫茫浓雾中。这个感觉来源于《帝王世纪》:“黄帝始去皮服,为上衣以象天,为下裳以象地。”据说,世纪大道最早考虑取名罗裳大道,可能是太文艺范、太理想化了,最终定为现名。

很奇怪的是,自从罗裳大道的概念进入脑海,在春意浓浓或小雨霏霏的时节,我就忍不住有上世纪大道骑车的冲动。在我眼里,世纪大道在春天就化身为罗裳大道,与文化晋江的意象相吻合。

至于灵源山,几天几夜都说不尽。许谋清的《大灵源》把整座山都写尽了,后来者只能望山兴叹,执笔踌躇,无从下手。但他写的是大灵源——王慎中、灵源寺、林知、林外、张定边、曾公亮、张瑞图、郑成功……这些如雷贯耳的名字和胜迹要避开,硬碰的结果只能是鼻青脸肿。

不能写大灵源,还有灵源山上的小生命可书写、可赞美。

到灵源山,必须爬山。不爬山,就像到深沪不吃拳头母,到东石不吃海蛎煎,到安海不吃土笋冻……到灵源爬山,要么沿着水泥路走,要么从后山披荆斩棘……从后山上灵源主峰,石阶是必须要踩的。灵源山的石阶不比别处,极少齐整的,像是一个个醉汉,随意躺在山间,将雪白的大腹袒露,蚂蚁就顺势跨过,搬运粮食与蔬菜。后山的道路由几个“之”字形的转折组成,爬得慢一点,自己就是楷书,一笔一画交代分明;爬得快一点,自己就是行书,“上马击狂胡,下马草军书”,疾走冲冠,诗剑天涯。

石阶路上,总有旁逸斜出的丛丛荆棘挡住去路。朋友总喜欢将它们拉开,而我总是眼一闭就大步跨过。我想,它们的生命也需要散步。将它们拉开,要么使它们回到原点,要么走上人生的岔路。如果是一个人走,我会静静地看着它们,想起张二棍的《入林记》:“轻轻走动,脚下/依然传来枯枝裂开的声音/迎面的北风,心无旁骛地吹着/倾覆的鸟巢倒扣在地上/我把它翻过来,细细的茅草交织着/依稀还是唐朝的布局,里面/有让人伤感的洁净/我折身返回的时候/那丛荆棘,拽了一下我的衣服/像是无助的挽留/我记得刚刚/入林时,也有一株荆棘,企图拦住我/它们都有一张相似的/谜一样的脸/它们都长在这里/过完渴望被认识的一生。”这样的诗句,在八仙山太热闹,在紫帽山太急促,只能在灵源山品,它能让你品出泪水,也能品出喜悦。

许谋清在《大灵源》中提出:“灵源山可复种桃树,再现桃花村。”我觉得还是算了吧,桃花属于八仙山,就让荆棘留在灵源山。让它提醒我们,每个人的生命都是独一无二的,每个人的路只能自己走,我们要做的,就是尊重并且祝福。