刘清林

藏于泉州西街小巷里面的小西埕,因央视名嘴白岩松的一句话“泉州,是你这一生至少要去一次的城市”,让它成为高颜值的“埕”,也让古城泉州红遍了大江南北。小西埕原是一个旧模具厂,它的走红,勾起我小时候在老家古厝大埕纳凉的回忆。

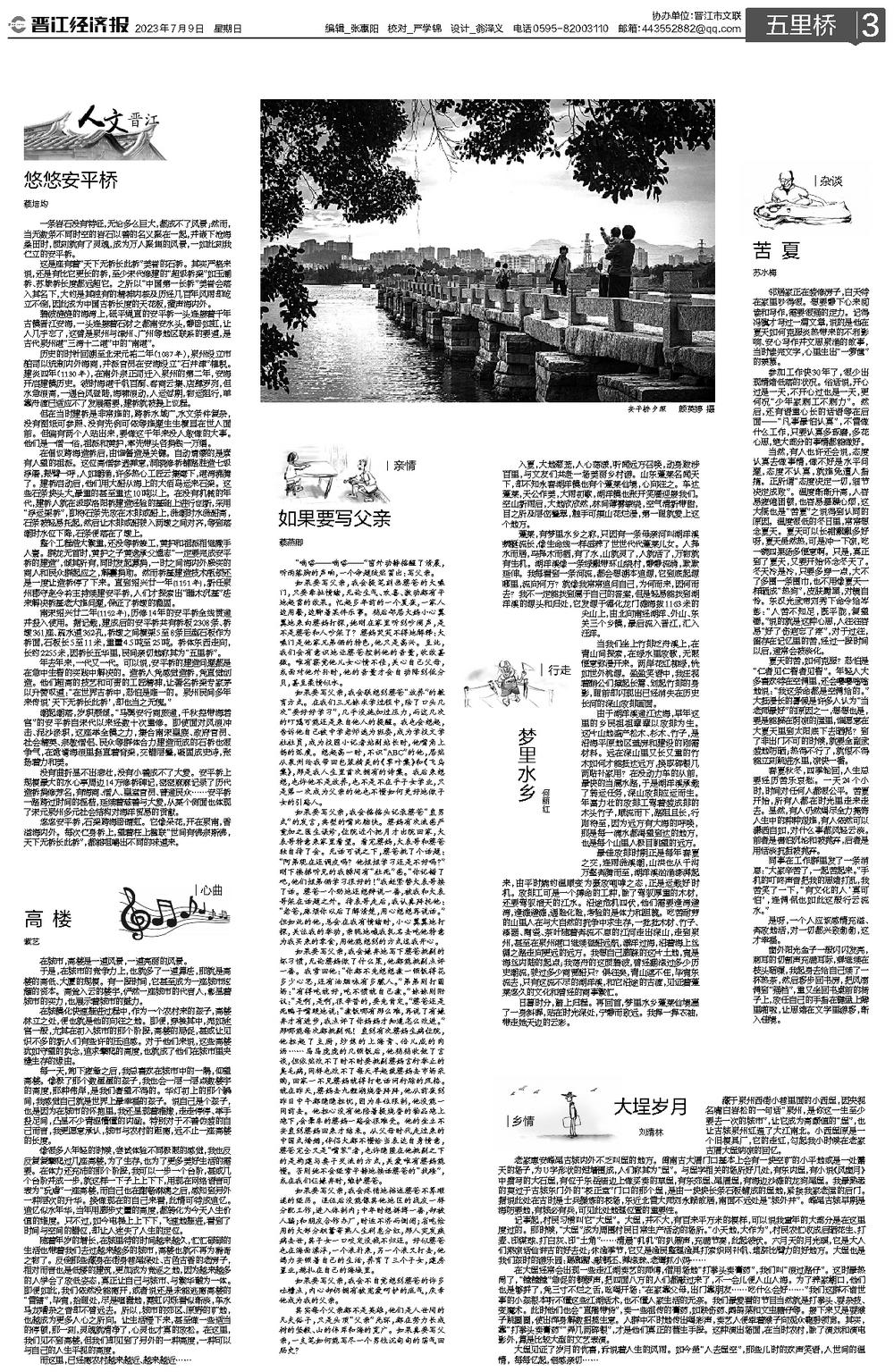

老家惠安峰尾古城内外不乏叫埕的地方。闽南古大厝门口基本上会有一块空旷的小平地或是一处露天的场子,为U字形状的短墙围成,人们称其为“埕”。与埕字相关的场所好几处,有东内埕,有小说《风窗月》中描写的大石埕,有位于东岳庙边上做买卖的草埕,有东郊埕、尾厝埕,有海边沙滩的龙狗尾埕。我最熟悉的莫过于古城东门外的“校正堂”门口的那个埕,是由一块块长条石板铺成的埕地,紧挨我家老屋的后门。据说此处在古时是士兵操练的校场,东近北管大师刘永赖故居,南面不远处是“城外井”。峰尾古城早期是海防要地,有城必有兵,可见此处地理位置的重要性。

记事起,村民习惯叫它“大埕”。大埕,并不大,有百来平方米的模样,可以说我童年的大部分是在这里度过的。那时候,“大埕”成为周围村民日常生产活动的场所。“小天地,大作为”,村民农忙收成后晒花生、打麦、印煤球、打白灰、印“土角”……清晨“叽叽”的扒鼎声,充满节奏,此起彼伏。六月天的月光暝,它是大人们乘凉话仙讲古的好去处;休渔季节,它又是渔民整理渔具打索织网补帆、堵脐比臂力的好地方。大埕也是我们孩时的游乐园:踢踟蹰、敲铜丕、弹滚珠、老鹰抓小鸡……

在大埕经常会出现一些走江湖卖艺的师傅,借用场地“打拳头卖膏药”,我们叫“浪过路仔”。这时最热闹了,“镗镗镗”急促的铜锣声,把四面八方的人们都敲过来了,不一会儿便人山人海。为了养家糊口,他们也是够拼了,凭三寸不烂之舌,吆喝开场:“在家靠父母,出门靠朋友……吃什么会好……”我们这群不谙世事的小孩根本听不懂这些江湖话术,也不懂人家生活的无奈。我们最爱看的节目当然就是打拳头、耍杂技、变魔术。此时他们也会“直播带货”,卖一些祖传的膏药,如跌伤药、鹧鸪菜和文虫糖仔等。接下来又是耍猴子跳圈圈,使出浑身解数招揽生意。人群中不时地传出喝彩声,卖艺人便牵着猴子向观众鞠躬领赏。其实,靠“打拳头卖膏药”“弄几两碎银”,才是他们真正的营生手段。这种演出场面,在当时农村,除了演戏和演电影外,算是比较大型的文艺表演。

大埕见证了岁月的忧喜,诉说着人生的风雨。如今虽“人去埕空”,那些儿时的欢声笑语,人世间的温情, 每每忆起,倍感亲切……