蔡培均

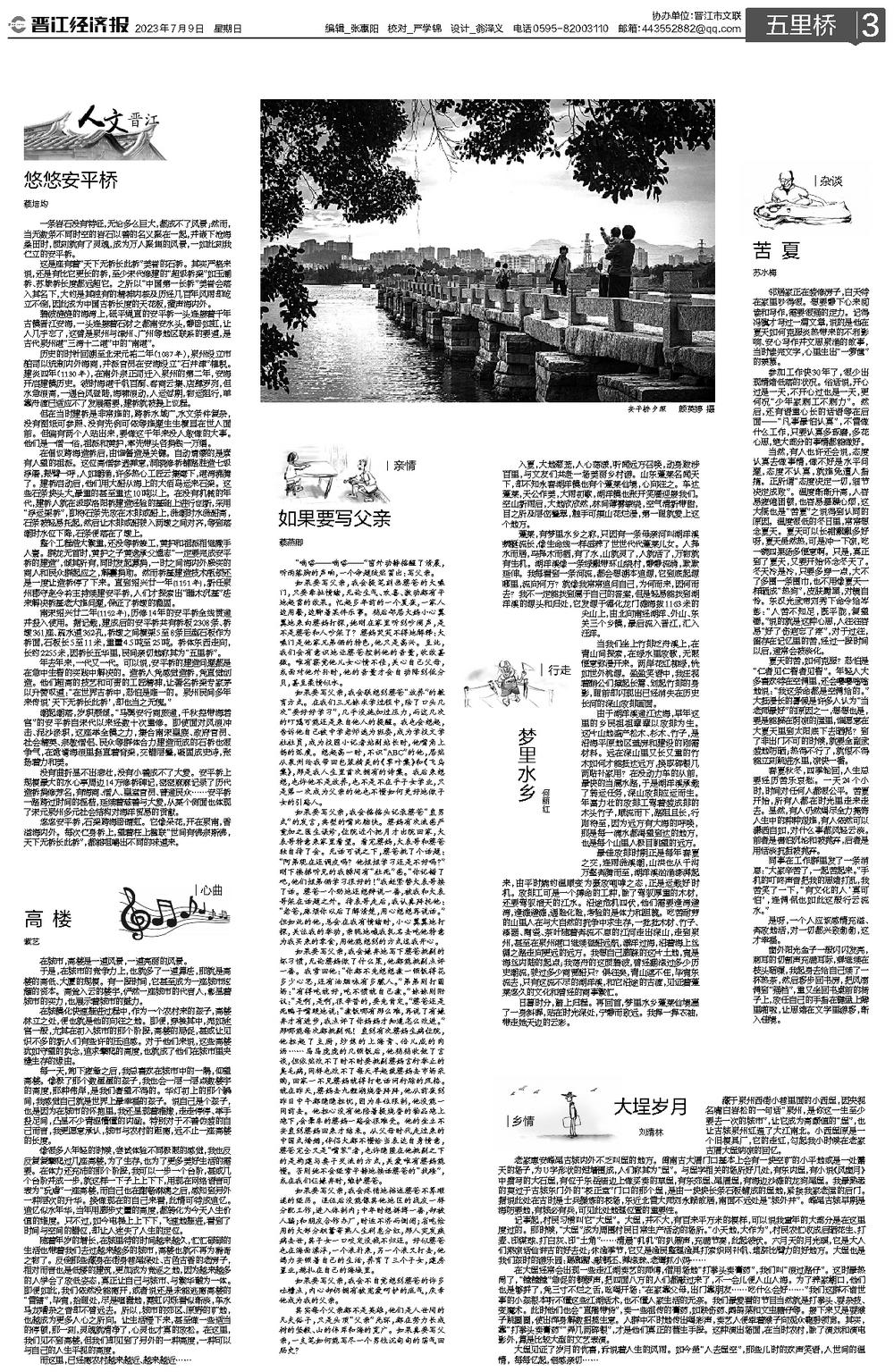

一条岩石没有特征,无论多么巨大,都成不了风景;然而,当无数条不同时空的岩石以善的名义聚在一起,并嵌下沧海桑田时,顷刻就有了灵魂,成为万人聚焦的风景,一如此刻我伫立的安平桥。

这是座有着“天下无桥长此桥”美誉的石桥。其实严格来说,还是有比它更长的桥,至少宋代修建的“超级桥梁”如玉澜桥、苏埭桥长度都远超它。之所以“中国第一长桥”美誉会落入其名下,大约是其独有的精神内核及历经几百年风雨却屹立不倒,因此成为中国古桥长度的天花板,蜚声海内外。

碧波涟涟的海湾上,砥平绳直的安平桥一头连接着千年古镇晋江安海,一头连接着石材之都南安水头,静卧如虹,让人几乎忘了,这曾是泉州与漳州、广州等地区联系的要道,是古代泉州港“三湾十二港”中的“南港”。

历史的时针回溯至北宋元祐二年(1087年),泉州设立市舶司以统制内外海商,并派官员在安海设立“石井津”榷税。建炎四年(1130年),在南外宗正司迁入泉州的第二年,安海开启建镇历史。彼时海港千帆百舸、客商云集、店肆罗列,但水急浪高,一遇台风登陆,海啸浪动,人运愆期,物运阻行,单靠舟渡已适应不了发展需要,建桥就被提上议程。

但在当时建桥是非常难的,跨桥水域广,水文条件复杂,没有图纸可参照、没有先例可依等难题生生横亘在世人面前。但偏有两个人站出来,要做这千年来没人敢做的大事。他们是一僧一俗,祖派和黄护,率先带头各捐钱一万缗。

在倡议跨海造桥后,由谁督造是关键。自动请缨的是素有人望的祖派。这位高僧参透禅意,洞晓修桥铺路胜造七级浮屠,振臂一呼,人如潮涌,许多热心工匠云集麾下,港湾沸腾了。建桥启动后,他们用大船从海上的大佰岛运来石梁。这些石条块头大,最重的甚至重达10吨以上。在没有机械的年代,建桥人就在汲取洛阳桥建造经验的基础上进行创新,采用“浮运架桥”,即将石条先放在木排或船上,涨潮时水涨船高,石条被轻易托起,然后让木排或船驶入两墩之间对齐,等到落潮时水位下降,石条便落在了墩上。

整个工程浩大繁重,还没等桥竣工,黄护和祖派相继撒手人寰。群龙无首时,黄护之子黄逸承父遗志“一定要完成安平桥的建造”,倾其所有,同时发起募捐,一时之间海内外殷实的商人和民众群起应之,解囊捐助。然而桥基建造技术瓶颈还是一度让造桥停了下来。直到绍兴廿一年(1151年),新任泉州郡守赵令衿主持续建安平桥,人们才探索出“睡木沉基”法来解决桥基老大难问题,保证了桥墩的稳固。

南宋绍兴廿二年(1152年),历修14年的安平桥全线贯通并投入使用。据记载,建成后的安平桥共有桥板2308条、桥墩361座、疏水道362孔,桥墩之间横架5至8条巨型石板作为桥面,石板长5至11米,重量4.5吨至25吨。桥体东西走向,长约2255米,因桥长五华里,民间亲切地称其为“五里桥”。

年去年来,一代又一代。可以说,安平桥的建造问题都是在急中生智的实践中解决的。造桥人凭感觉造桥,凭直觉创造。他们超高的技艺和可贵的工匠精神,让著名桥梁专家茅以升赞叹道:“在世界古桥中,恐怕是唯一的。泉州民间多年来传说‘天下无桥长此桥’,却也当之无愧。”

潮起潮落,岁积颓倾。“马舆安行商旅通,千秋控带海若宫”的安平桥自宋代以来经数十次重修。即使面对风浪冲击、泥沙淤积,这座举全镇之力,集合南宋皇族、政府官员、社会精英、宗教僧侣、民众等群体合力建造而成的石桥也很争气,在诡谲海浪里挺直着脊梁,交错层叠,凝固成史诗,张扬着力和美。

没有曲折显不出悲壮,没有小善成不了大爱。安平桥上规模最大的水心亭周边14方修桥碑记,密密麻麻记录了历代造桥捐修芳名,有海商、僧人、皇室官员、普通民众……安平桥一路跨过时间的桎梏,延续着慈善与大爱,从某个侧面也体现了宋元泉州多元社会结构对海洋贸易的贡献。

悠悠安平桥,石梁跨海卧晴虹。它像朵花,开在泉南,香溢海内外。每次伫身桥上,望着柱上楹联“世间有佛宗斯佛,天下无桥长此桥”,都能咀嚼出不同的味道来。