刘清林

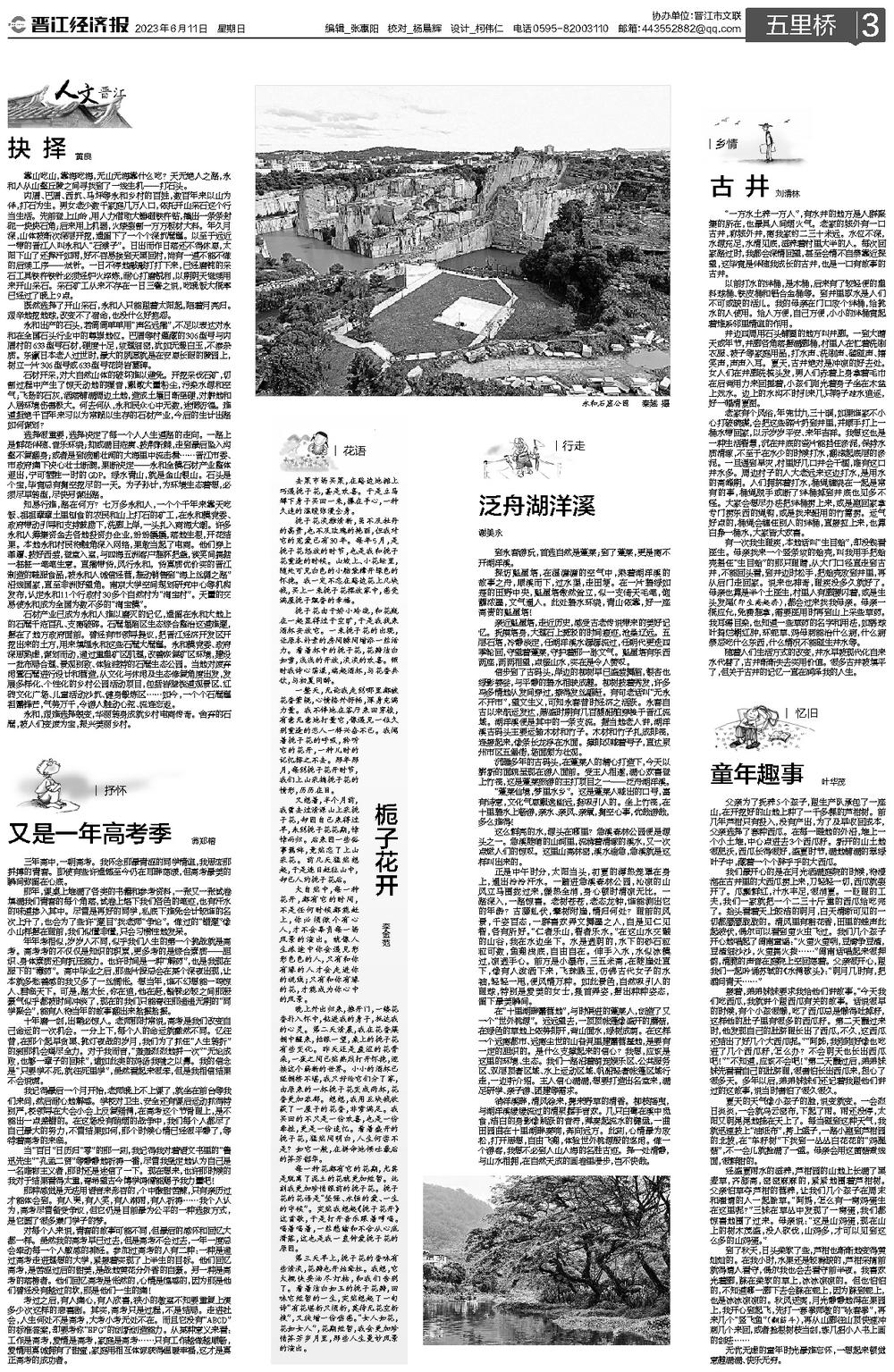

“一方水土养一方人”,有水井的地方是人群聚集的所在,也最具人间烟火气。老家的城外有一口古井,称城外井,离我家约二三十米远。水位不深,水源充足,水清见底,滋养着村里大半的人。每次回家路过时,我都会深情回望,甚至会情不自禁靠近探望,这毕竟是伴随我成长的古井,也是一口有故事的古井。

以前打水的绊桶,是木桶,后来有了较轻便的塑料球桶、铁皮桶和铝合金桶等。到井里取水是人们不可或缺的活儿。我的母亲在门口放个绊桶,给挑水的人使用。给人方便,自己方便,小小的绊桶竟起着维系邻里情谊的作用。

井边四周用石头铺圈的地方叫井脚。一到大晴天或年节,井脚各角落摆满脚桶,村里人在忙着洗刷衣服、被子等家庭用品,打水声、洗刷声、磕碰声、嬉笑声,声声入耳。夏天,古井绝对是冲凉的好去处。女人们在井脚洗梳头发,男人们赤着上身拿着毛巾在后背用力来回搓着,小孩们则光着身子坐在木盆上戏水。边上的水沟不时引来几只鸭子蹚水追逐,好一幅清夏图。

老家有个风俗,年兜廿九三十暝,如果谁家不小心打破碗碟,会把这些碎片扔到井里,并顺手打上一桶水带回家,以示岁岁平安、来年吉祥。我想这也是一种生活智慧,沉在井底的瓷片能挡住淤泥,保持水质清澈,不至于在水少的时候打水,翻滚起底层的淤泥。一旦遇到旱灾,村里好几口井会干涸,唯有这口井水多。周边村子的人大老远来这边打水,是用水的高峰期。人们拥挤着打水,桶绳缠绕在一起是常有的事,桶绳脱手或断了绊桶掉到井底也见多不怪。大家会想尽办法把绊桶捞上来,或是跑回家拿专门捞东西的绳钩,或是找来船用的竹篙捞。运气好点的,桶绳会缠住别人的绊桶,直接拉上来,也算白挣一桶水,大家皆大欢喜。

有一次我生眼疾,本地话叫“生目蛤”,却没钱看医生。母亲找来一个竖条纹的蛤壳,叫我用手把蛤壳捂住“生目蛤”的那只眼睛,从大门口径直走到古井,不能回头看,到井边时松手,把蛤壳放到井里,再从后门走回家。说来也神奇,眼疾没多久就好了。母亲也算是半个土医生,村里人有脚腰闪着,或是生头发尾(即生疮起疥),都会过来找我母亲。母亲一概应允,免费推拿,需要医用时再到山上采些草药。我耳濡目染,也知道一些草药的名字和用法,如绣球叶捣烂糊红肿,环蛇草、鸡母刺能治什么病,什么病禁忌吃什么东西,什么情况不能碰生井水等。

随着人们生活方式的改变,井水早被现代化自来水代替了,古井渐渐失去实用价值。很多古井被填平了,但关于古井的记忆一直在润泽我的人生。