黄良

靠山吃山,靠海吃海,无山无海靠什么吃?天无绝人之路,永和人从山壑丘陵之间寻找到了一线生机——打石头。

内厝、巴厝、西坑、马坪等永和乡村的百姓,数百年来以山为伴,打石为生。男女老少数千家庭几万人口,依托开山采石这个行当生活。先前登上山岭,用人力借助大锤砸铁杵钻,撬出一条条封砣一块块石角;后来用上机器,火燎裂割一方方板材大料。年久月深,山体被渐次深层开挖,遗留下了一个个深坑窟窿。以至于远近一带的晋江人叫永和人“石猴子”。日出而作日落还不得休息,太阳下山了还挥汗如雨,好不容易挨到天黑回村,尚有一道不能不做的后续工序——烒针。一日不停地敲敲打打下来,已经磨钝的采石工具铁杵铁针必须经炉火淬炼,耐心打磨锐利,以期明天继续用来开山采石。采石矿工从来不存在一日三餐之说,吃晚饭大概率已经过了晚上9点。

既然选择了开山采石,永和人只能跟着太阳起,陪着月亮归。艰辛地挖地球,改变不了宿命,也没什么好抱怨。

永和出产的石头,若简简单单用“声名远播”,不足以表达对永和在全国石头行业中的尊崇地位。巴厝等村蕴藏的306型号与内厝村的633型号石材,硬度十足,纹理细密,犹如无瑕白玉,不渗杂质。东瀛日本老人过世时,最大的夙愿就是在安息长眠的陵园上,树立一片306型号或633型号花岗岩墓碑。

石材开采,对大自然山体的破坏难以避免。开挖采伐石矿,切割过程中产生了惊天动地的噪音,飘散大量粉尘,污染水源和空气;飞扬的石灰,洒落铺满周边土地,造成土壤日渐坚硬,对耕地和人居环境伤害极大。何去何从,永和民众心中无数,迷惘彷徨。难道拒绝千百年来习以为常赖以生存的石材产业,今后的生计出路如何谋划?

选择很重要,选择决定了每一个人人生道路的走向。一路上是鲜花伴随、音乐环绕;抑或满目疮痍、披荆斩棘,走到最后坠入沟壑不复翻身;或者是到波澜壮阔的大海里中流击楫……晋江市委、市政府痛下决心壮士断腕,果断决定——永和全镇石材产业整体退出,宁可牺牲一时的GDP。绿水青山,就是金山银山。石头是个宝,毕竟总有掏空挖尽的一天。为子孙计,为环境生态着想,必须尽早转型,尽快另谋出路。

知易行难,路在何方?七万多永和人,一个个千年来靠天吃饭、祖祖辈辈土里刨食的农民和山上打石的矿工,在永和镇党委、政府带动引导和支持鼓励下,洗脚上岸,一头扎入商海大潮。许多永和人筹集资金去各地投资办企业,纷纷攘攘,落地生根,开花结果。本地永和村民将触角深入网络,果敢当起了电商。他们穿上革履、披好西装,登堂入室,与四海五洲客户推杯把盏,谈笑间搞掂一桩桩一笔笔生意。直播带货,风行永和。货真质优价实的晋江制造的鞋服食品,被永和人诚信经营,推动销售到“海上丝绸之路”沿线国家,直至非洲好望角。南京大学空间规划研究中心等机构发布,认定永和11个行政村30多个自然村为“淘宝村”。天量的交易使永和成为全国为数不多的“淘宝镇”。

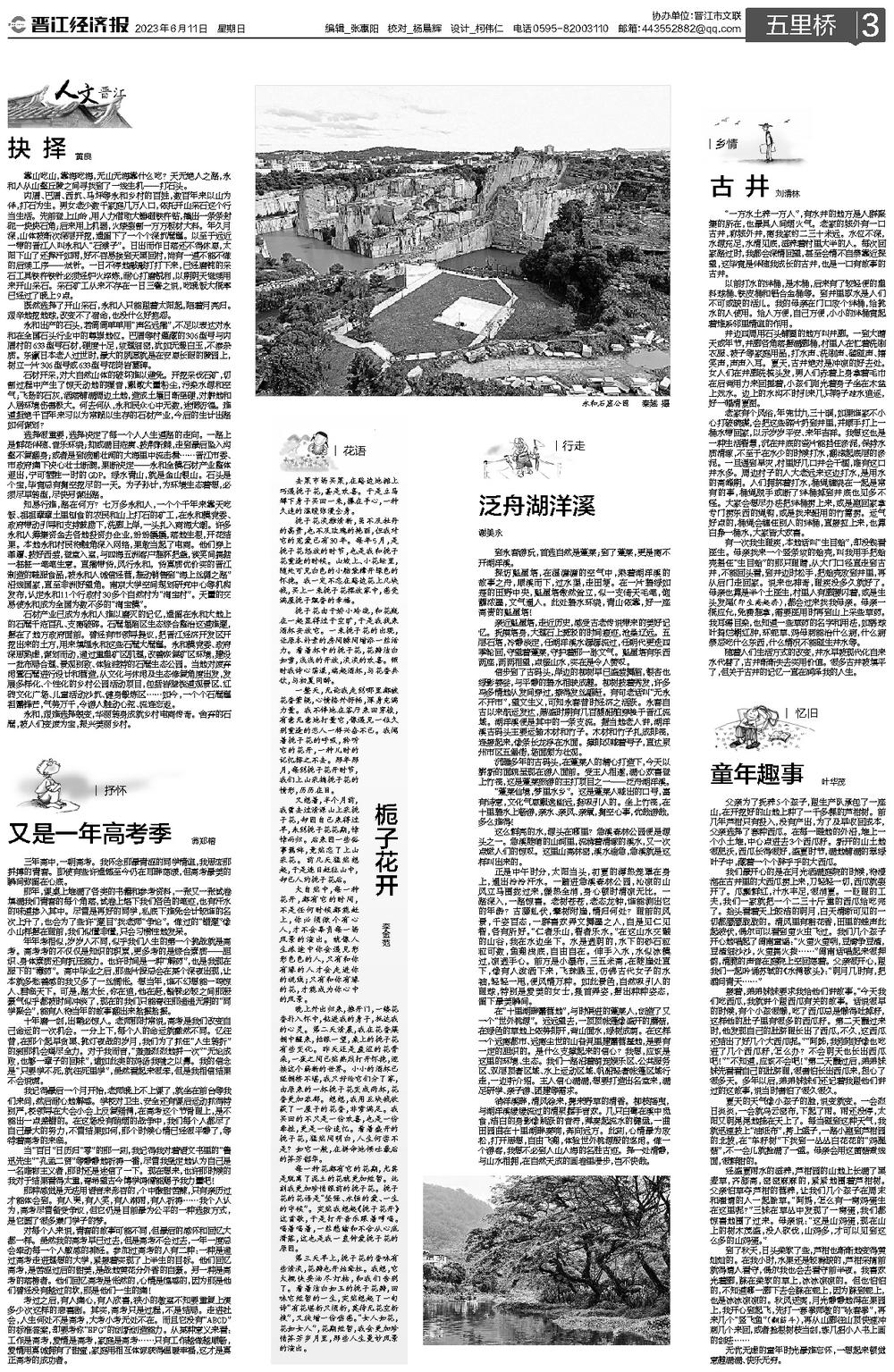

石材产业已成为永和人难以磨灭的记忆,遗留在永和大地上的石窟千疮百孔、支离破碎。石窟塌陷区生态综合整治这道难题,摆在了地方政府面前。曾经有市领导提议,把晋江经济开发区开挖出来的土方,用来填埋永和这些石窟大窟窿。永和镇党委、政府深思熟虑,谋划而动,通过重塑矿区肌理,改善恢复矿区环境,建设一批布局合理、景观别致、体验独特的石窟生态公园。当地对废弃闲置石窟进行设计和营造,从文化与休闲及生态修复角度出发,发展多样化、个性化的乡村公园活动项目,包括岩壁栈道观景区、红砖文化广场、儿童活动沙坑、健身锻炼区……如今,一个个石窟窿袒露锋芒,气势万千,令游人触动心弦、流连忘返。

永和,艰难选择蜕变,华丽转身成就乡村电商传奇。舍弃的石窟,被人们变废为宝,振兴美丽乡村。