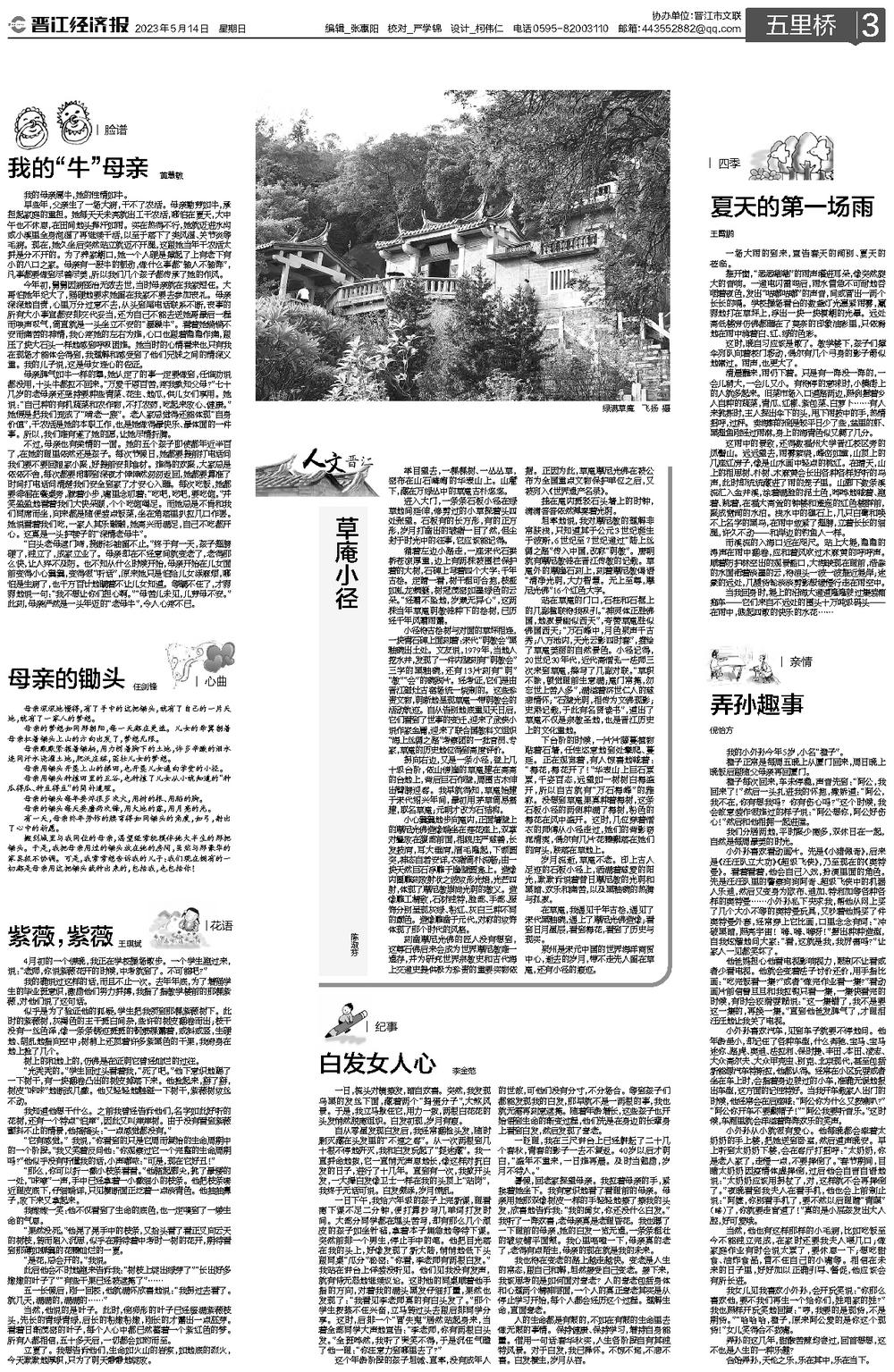

举目望去,一棵棵树、一丛丛草,密布在山石嶙峋的华表山上。山麓下,藏在万绿丛中的草庵古朴悠悠。

进入大门,一条条石板小径在绿草地间延伸,修剪过的小草探着头四处张望。石板有的长方形,有的正方形,岁月打凿出的皱褶一目了然,但尘封于时光中的往事,它应该能记得。

循着左边小路走,一座宋代石拱桥苍凉厚重,边上有两株被围栏保护着的大树,石碑上写着四个大字:千年古桧。定睛一看,树干粗可合抱,枝桠如虬龙蜿蜒,树冠茂密如墨绿色的云朵。“经霜不坠地,岁寒无异心”,这两株当年草庵明教徒种下的桧树,已历经千年风霜雨露。

小径将古桧树与对面的草坪相连,一块青石碑上面刻着:宋代“明教会”黑釉碗出土处。文友说,1979年,当地人挖水井,发现了一件内壁刻有“明教会”三字的黑釉碗,还有13片刻有“明”“教”“会”的碗残片。经考证,它们是由晋江磁灶古窑场统一烧制的。这些珍贵文物,明晰地显现草庵一带明教会的活动轨迹。自从告别地底重见天日后,它们看到了世事的变迁,迎来了武侠小说作家金庸,迎来了联合国教科文组织“海上丝绸之路”考察团的一批官员、专家,草庵的历史地位得到高度评价。

拐向右边,又是一条小径,登上几十级台阶,依山傍崖的草庵建在高高的台地上,背后巨石作壁,周围古木伸出臂膀迎客。我早就得知,草庵始建于宋代绍兴年间,最初用茅草简易搭建,取名草庵;元朝才改为石结构。

小心翼翼地步向庵内,正面墙壁上的摩尼光佛造像端坐在莲花座上,双掌对叠放在腹部前面,相貌庄严慈善,长发披肩,耳大垂肩,眉毛隆起,下颌圆突,神态自若安详,衣褶简朴流畅;由一块天然巨石浮雕于崖壁圆龛上。造像内圈雕刻放射状之波纹形光焰,光芒四射,体现了摩尼教崇尚光明的教义。造像雕工精致,石材独特,脸部、手部、服饰分别呈现灰绿、粉红、灰白三种不同的颜色。造像雕凿于元代,对称的纹饰体现了那个时代的风格。

刻凿摩尼光佛的匠人没有想到,这尊石佛后来会成为世界摩尼教唯一遗存,并为研究世界宗教史和古代海上交通史提供极为珍贵的重要实物依据。正因为此,草庵摩尼光佛在被公布为全国重点文物保护单位之后,又被列入《世界遗产名录》。

挂在庵内斑驳石头墙上的时钟,滴滴答答依然弹奏着光阴。

坦率地说,我对摩尼教的理解非常肤浅,只知道其于公元3世纪诞生于波斯,6世纪至7世纪通过“陆上丝绸之路”传入中国,改称“明教”。唐朝就有摩尼教徒在晋江传教的记载。草庵外的摩崖石刻上,刻着摩尼教偈语“清净光明,大力智慧。无上至尊,摩尼光佛”16个红色大字。

站在草庵的门口,石柱和石框上的几副楹联将我吸引。“神灵体正胜佛国,地寂景幽似西天”,夸赞草庵胜似佛国西天;“万石峰中,月色泉声千古秀;八方池内,天光云影四时春”,描绘了草庵美丽的自然景色。小径记得,20世纪30年代,近代高僧弘一法师三次来到草庵,撰写了几副对联。“草积不除,顿觉眼前生意满;庵门常掩,勿忘世上苦人多”,满溢着济世仁人的慈悲情怀;“石壁光明,相传为文佛现影;史乘记载,于此有名贤读书”,道出了草庵不仅是宗教圣地,也是晋江历史上的文化重地。

下台阶的时候,一片片藤蔓植物贴着石墙,任性恣意地到处攀爬、蔓延。正在观赏着,有人惊喜地喊着:“梅花,梅花开了!”华表山上巨石累累,千姿百态,远望如一树树白梅盛开,所以自古就有“万石梅峰”的雅称。没想到草庵果真种着梅树,这条石板小径的两侧种满了梅树,粉色的梅花在风中盛开。这时,几位穿着僧衣的师傅从小径走过,她们的背影窈窕清爽,偶尔有几片花瓣飘落在她们的肩头,跌落在草地上。

岁月流逝,草庵不老。印上古人足迹的石板小径上,洒满着慈爱的阳光,默默诉说着昔日摩尼教的光明和黑暗、欢乐和痛苦,以及黑釉碗的热腾与孤寂。

在草庵,我遇见千年古桧,遇见了宋代黑釉碗,遇上了摩尼光佛造像;看到日月星辰,看到梅花,看到了历史与现实。

泉州是宋元中国的世界海洋商贸中心,逝去的岁月,带不走先人留在草庵,还有小径的痕迹。