手机里依然存着一张照片,那是3月25日傍晚,我在去往报社的路上拍的。照片里,大雾弥漫天际,将不远处建筑的轮廓都“吃”了。——来晋江5年时间,这是我第一次见过这么大的雾。

这雾犹如这次来势汹汹的疫情带给人们的心境一样,让我也感性起来,少有地在朋友圈发了这张照片,配文“迷雾终会散去”,并加了一个太阳的表情。

是啊,即便是少见的浓雾,即便是来势汹汹的疫情,我们都相信,它终会散去。

这样的相信不是盲目的。

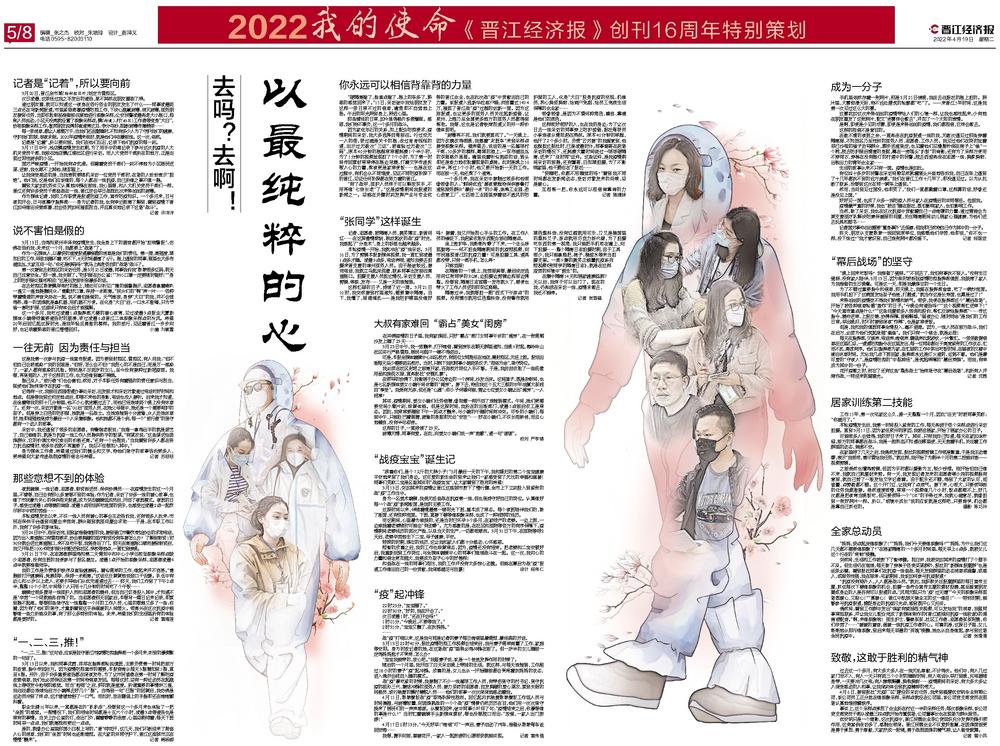

在数不清的夜班之余,一直奔走在抗疫报道一线的我,无数次遇见过那些穿着隔离服,不知姓名乃至性别的医务人员、志愿者、工作人员。我见过他们在岗时扯着早已沙哑的嗓子劝导群众,脚步迅速坚定;也见着他们见缝插针倒在椅子上“偷”一个盹,脱去防护服后清瘦的身躯,蹲在一旁埋头“扒饭”的背影;还有为了采样方便而不穿雨衣、穿梭在没有路灯的村道中的民警;脱去西装奔走在志愿一线,捐款捐物、出钱出力的青年企业家……

生活的故事从来不只有一面。疫情也是如此。

有位四十多岁的民警在采访间隙忽然挑着眉头兴奋地告诉我,自己在车上遇到了十几年都找不到的远方亲戚。“我们在晋江工作十几年了,却没遇见过。以为从此断了联系,没想到这次在同一辆车上遇到。”

然而,当问到见过面没,他却笑了,“我们一直都戴着口罩,这样算的话,好像还是没见上面。”

好好见一面,也成了众多一线防疫人员与家人在疫情后的共同想法。包括我。

疫情最严重的时候,我也“被迫”睡在报社,既怕影响家人,也怕影响工作。

当然,除了采访,我也在这次抗疫中贡献着自己一点微薄的力量:通过青商会为某支援医疗队解决防寒保暖服的问题,关注隔离期间幼儿居家心理健康,为他们送去玩具和图书……

记者面对事件往往需要“置身事外”去观察,但我却已然将自己作为其中的一分子。

昨天,朋友从支援陈埭一线回到原单位,我感慨他们辛苦,他却说,“你不也一样,没下线过?”我才意识到,自己连张照片都没留下。记者 柯国笠