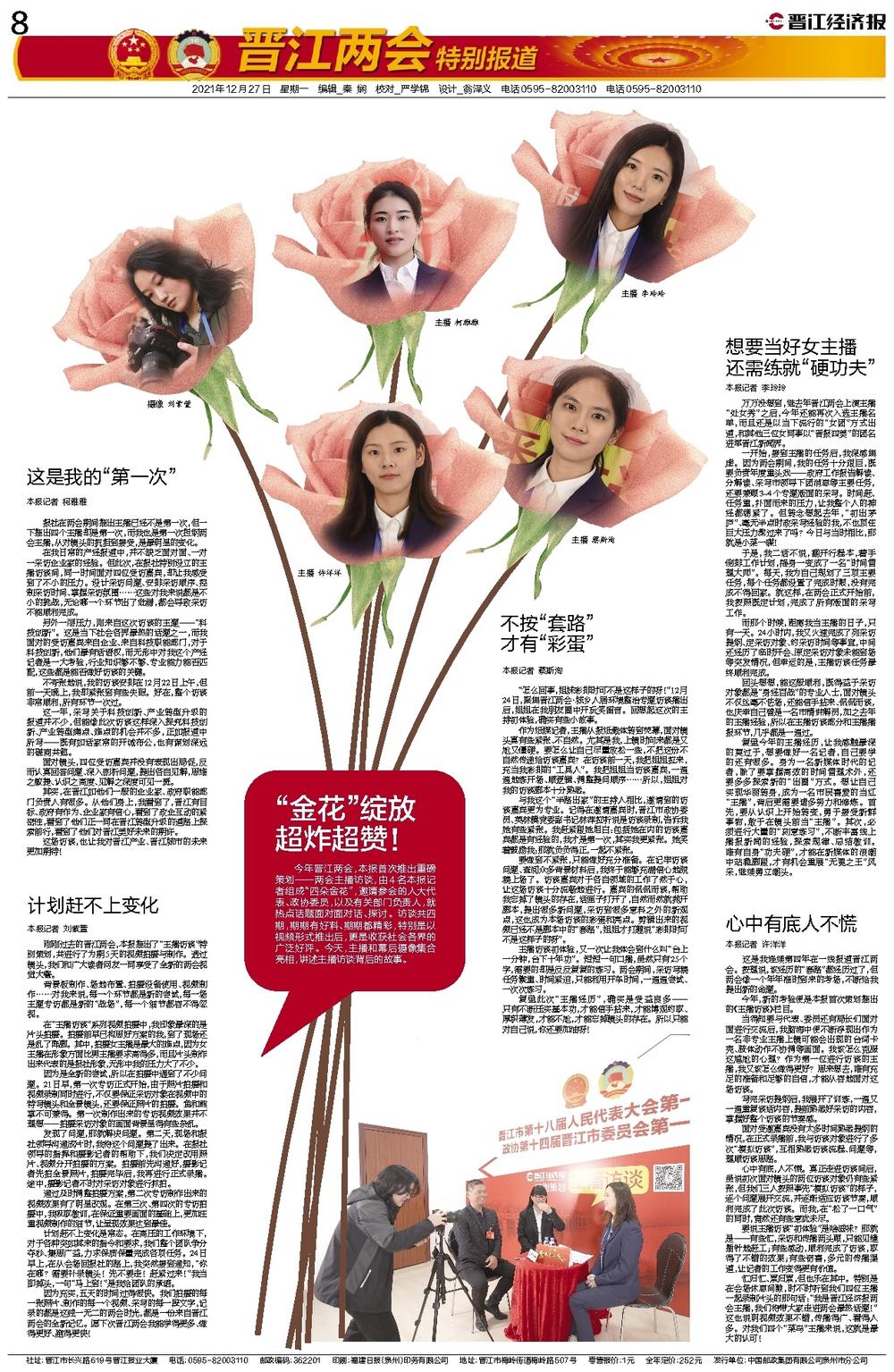

本报记者 刘紫萱

刚刚过去的晋江两会,本报推出了“主播访谈”特别策划,共进行了为期5天的视频拍摄与制作。透过镜头,我们和广大读者网友一同享受了全新的两会视觉大餐。

背景板制作、场地布置、拍摄设备使用、视频制作……对我来说,每一个环节都是新的尝试,每一场主题专访都是新的“战场”,每一个细节都容不得忽视。

在“主播访谈”系列视频拍摄中,我印象最深的是片头拍摄。拍摄前早已构思好方案的我,到了现场还是乱了阵脚。其中,拍摄女主播是最大的难点,因为女主播在形象方面比男主播要求高得多,而且片头制作出来代表的是报社形象,无形中我的压力大了不少。

因为是全新的尝试,所以在拍摄中遇到了不少问题。21日早,第一次专访正式开始,由于照片拍摄和视频录制同时进行,不仅要保证采访对象在视频中的特写镜头和全景镜头,还要保证照片的拍摄。鱼和熊掌不可兼得。第一次制作出来的专访视频效果并不理想——拍摄采访对象的画面背景显得有些杂乱。

发现了问题,那就解决问题。第二天,现场和报社领导沟通成片时,我将这个问题提了出来。在报社领导的指挥和摄影记者的帮助下,我们决定改用照片、视频分开拍摄的方案。拍摄前先沟通好,摄影记者先拍全景照片,拍摄完毕后,我再进行正式录播。途中,摄影记者不时对采访对象进行抓拍。

通过及时调整拍摄方案,第二次专访制作出来的视频效果有了明显改观。在第三次、第四次的专访拍摄中,我吸取教训,在保证重要画面的基础上,更加注重视频制作的细节,让呈现效果达到最佳。

计划赶不上变化是常态。在高压的工作环境下,对于各种突如其来的指令和要求,我们整个团队争分夺秒、集思广益,力求保质保量完成各项任务。24日早上,在从会场回报社的路上,我突然接到通知,“你在哪?需要补录镜头!先不要走!赶紧过来!”我当即掉头,一句“马上到!”是我给团队的承诺。

因为充实,五天的时间过得很快。我们拍摄的每一张照片、制作的每一个视频、采写的每一段文字,记录的都是这独一无二的两会时光,都是一份来自晋江两会的全新记忆。愿下次晋江两会我能学得更多、做得更好、跑得更快!