姚添丁

有一种时光,醇厚芬芳。它不骄不躁,也不紧不慢,更不卑不亢。这样的时光,适合闲游,独处也行,冥想更佳。

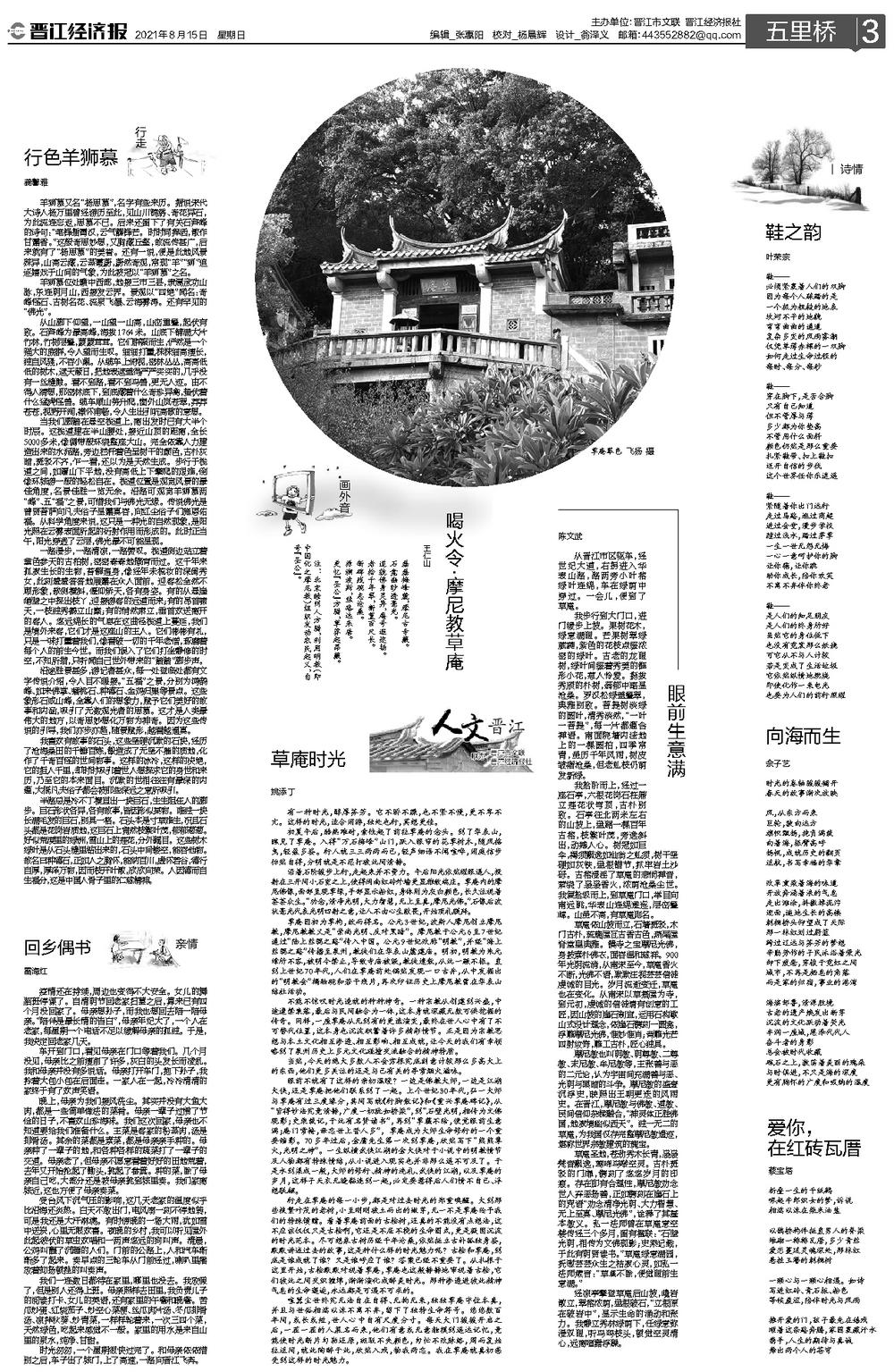

初夏午后,酷热难耐,索性起了前往草庵的念头。到了华表山,瞧见了草庵。入得“万石梅峰”山门,跃入眼帘的花草树木,随风摇曳,轻盈多姿。行人就三三两两而已,轻声细语不闻喧哗,闲庭信步怡然自得,分明就是不忍打破此间清静。

沿着石阶缓步上行,走起来并不费力。午后阳光依然耀眼逼人,投射在三开间小石室之上,使得闽南红砖外墙更显雅致端庄。草庵内的摩尼佛像,面部呈现草绿,手部显示粉红,身体则为灰白颜色,长久注视着芸芸众生。“劝念,清净光明,大力智慧,无上至真,摩尼光佛。”石像后波状毫光代表光明四射之意,让人不由心生敬畏,开始顶礼膜拜。

草庵因初为草构,故而得名。公元3世纪,波斯人摩尼创立摩尼教,摩尼教教义是“崇尚光明、反对黑暗”。摩尼教于公元6至7世纪通过“陆上丝绸之路”传入中国。公元9世纪改称“明教”,并经“海上丝绸之路”传播至泉州,教徒们在华表山麓建庙。明初,明教为朱元璋所不容,被明令禁止,导致寺庙被毁,教徒遣散,从此一蹶不振。直到上世纪70年代,人们在草庵前处偶然发现一口古井,从中发掘出的“明教会”褐釉碗和若干残片,再次印证历史上摩尼教曾在华表山结社活动。

不能不惊叹时光造就的种种神奇。一种宗教从创建到兴盛,中途遭禁衰落,最后与民间融合为一体,这本身就深藏无数可供挖掘的传奇。同样,一座草庵从无到有的更迭演变,最终在世人心中有了不可替代位置,这本身也沉淀积蓄着许多精彩情节。正是因为宗教思想与本土文化相互渗透、相互影响、相互成就,让今天的我们有幸领略到了泉州历史上多元文化碰撞交流融合的精神特质。

当然,今天的绝大多数人不会穷根究底刻意计较那么多高大上的东西,他们更多关注的还是与己有关的寻常烟火滋味。

眼前不就有了这样的亲切温暖?一边是佛教大师,一边是江湖大侠,还是草庵把他们联系到了一起。上个世纪30年代,弘一大师与草庵有过三度缘分,其间写就《行脚散记》和《重兴草庵碑记》,从“皆得妙法究竟清静,广度一切犹如桥梁”,到“石壁光明,相传为文佛现影;史乘载记,于此有名贤读书”,再到“草蘵不除,便觉眼前生意满;庵门常掩,毋忘世上苦人多”, 草庵成为大师生命修行的一个重要缩影。70多年过后,金庸先生第一次到草庵,欣然写下“熊熊尊火,光明之神”。一生纵横武侠江湖的金大侠对于小说中的明教情节及人物都有特殊情结,从小说进入现实也并非那么遥不可及了。于是水到渠成一般,大师的修行、精神的洗礼、武侠的江湖,以及草庵的岁月,这样子天衣无缝黏连到一起,必定要惹得后人们情不自已、浮想联翩。

行走在草庵的每一小步,都是对过去时光的郑重唤醒。大到那些枝繁叶茂的老树,小至刚刚破土而出的嫩芽,无一不是草庵给予我们的特殊馈赠。看着草庵前面的古桧树,还真的不能没有点想法,这不应该仅仅只是古桧啊,它还是不屈不挠的生命图式,更是凝固沉淀的时光范本。尽可想象古树历经千年沧桑,依然挺立古朴孤独身姿,默默讲述过去的故事,这是种什么样的时光魅力呢?古桧和草庵,到底是谁成就了谁?又是谁呼应了谁?答案已经不重要了。从扎根于这里开始,古桧默默对视着草庵,草庵也这般静静地审视着古桧,它们彼此之间交织缠绵,渐渐演化成醉美时光。那种渗透进彼此精神气息的生命邂逅,永远都是可遇不可求的。

喧嚣尘世终究无法自在自得、无拘无束,独独草庵守住本真,并且与世俗相濡以沫不离不弃,留下了独特生命符号。悠悠数百年间,或长或短,世人心中自有尺度分寸。每天大门缓缓开启之后,一茬一茬的人慕名而来,他们有意或无意触摸到遥远记忆,竟能使时光断片勾勒还原,斑驳不失颜色,匆忙不改脉络,周而复始往返间,就此陶醉于此,欣然入戏,物我两忘。我在草庵就真切感受到这样的时光魅力。