龚馨雅

沿梅溪桥畔栈道漫步,绿,只有绿,我的心里眼里满是绿。那绵长溪水的绿漫出了我的眼眸,幽深不见底,深沉含蓄。

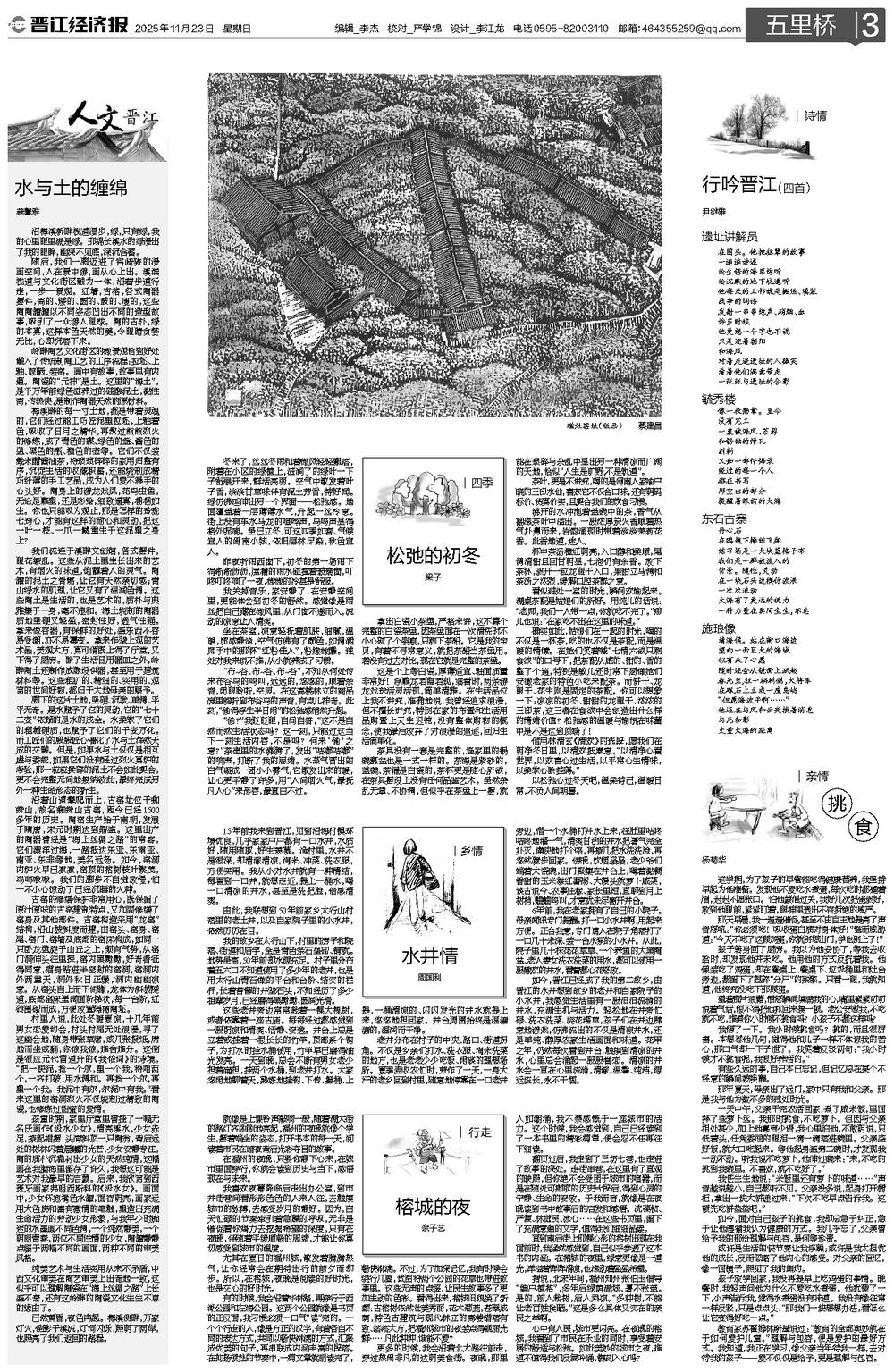

随后,我们一脚迈进了宫崎骏的漫画空间,人在景中游,画从心上出。溪滨栈道与文化街区融为一体,沿着步道行走,一步一景观。红墙,古榕,各式陶器摆件,高的、矮的、圆的、鼓的、瘦的,这些陶陶罐罐以不同姿态凹出不同的造型故事,吸引了一众游人眼球。陶的古朴,绿的本真,这样本色天然的美,令眼睛贪婪无比,心却沉落下来。

岭畔陶艺文化街区的微景观恰到好处融入了传统制陶工艺的工序流程:拉坯、上釉、晾晒、装窑。画中有故事,故事里有内蕴。陶瓷的“元神”是土。这里的“海土”,是千万年前绿色滋养过的硅酸泥土,黏性高,传热快,是制作陶器天然的原材料。

梅溪畔的每一寸土地,都是带着灵魂的,它们经过能工巧匠泥塑拉坯,上釉着色,吸收了日月之精华,再熬过熊熊烈火的修炼,成了青色的碟、绿色的盏、酱色的盘、黑色的瓶、橙色的壶等。它们不仅装载米醋酱油茶,将琐琐碎碎的家用归整有序,沉淀生活的收藏积蓄,还能烧制成精巧纤薄的手工艺品,成为人们爱不释手的心头好。陶身上的游龙戏凤,花鸟虫鱼,无论是雕塑,还是彩绘,细致逼真,栩栩如生。你也只能叹为观止,那是怎样的玲珑七窍心,才能有这样的耐心和灵动,把这一叶一枝、一爪一鳞重生于这泥塑之身上?

我们流连于溪畔文创馆,各式摆件,眼花缭乱。这些从泥土里生长出来的艺术,有烟火的味道,饱蘸着人的灵气。陶罐的泥土之骨骼,让它有天然亲切感;青山绿水的肌理,让它又有了温润色调。这些陶土是生活的,也是艺术的,质朴与典雅集于一身,毫不违和。海土烧制的陶器质地坚硬又轻盈,密封性好,透气性强。拿来做容器,有保鲜的好处,盛东西不容易受潮,亦不易霉变。拿来作壁上观的艺术品,美观大方,真可谓既上得了厅堂,又下得了厨房。除了生活日用器皿之外,岭畔陶土还制作成陈设供器,甚至用于建筑材料等。这些粗犷的、精细的、实用的、观赏的世间好物,都归于大地母亲的赐予。

脚下的这片土地,坚硬、沉默、单调、平平无奇。是水赋予了它的灵动,它的“七十二变”依赖的是水的成全。水柔软了它们的粗糙硬质,也赋予了它们的千变万化。而工匠们的殷殷匠心催化了水与土浑然天成的交融。但是,如果水与土仅仅是相互虚与委蛇,如果它们没有经过烈火真炉的考验,那一粒粒揉碎的泥土不会如此契合,更不会完整无间地接纳彼此,最终完成另外一种生命形态的新生。

沿着山道攀爬而上,古窑址位于蜘蛛山,故名蜘蛛山古窑,距今已经1500多年的历史。陶窑生产始于南朝,发展于隋唐,宋元时期达到鼎盛。这里出产的陶器曾经是“海上丝绸之路”的常客,它们漂洋过海,一路抵达东亚、东南亚、南亚、东非等地,美名远扬。如今,窑洞内炉火早已寂寂,窑顶的榕树枝叶繁茂,鸟鸣啾啾。我们的脚步不自觉放慢,怕一不小心惊动了已经沉睡的火种。

古窑的修缮保护非常用心,既保留了原汁原味的古窑建制特点,又加固修缮了窑身及其他部件。古窑构造采用“龙窑”结构,沿山坡斜度而建,由窑头、窑身、窑尾、窑门、窑墙及底部的窑床构成,如同一只卧龙盘旋于山丘之上,颇有气势,从窑门洞伸头往里探,窑内黑黝黝,好奇者征得同意,猫身钻进半密封的窑洞,窑洞内外两重天,洞外秋日正燥,洞内幽幽凉意。从窑头自上而下俯瞰,龙体为斜坡隧道,底部窑床呈阔面阶梯状,每一台阶,红砖围砌而成,方便放置隔离陶坯。

村里人说,此处冬暖夏凉,十几年前男女恋爱约会,村头村尾无处浪漫,寻了这幽会地,随身带张草席,或几张报纸,席地而坐或躺,你侬我侬,难舍难分。这倒是很应元代管道升的《我侬词》的诗境,“把一块泥,捻一个尔,塑一个我,将咱两个,一齐打破,用水调和。再捻一个尔,再塑一个我。我泥中有尔,尔泥中有我。”看来这里的窑洞烈火不仅烧制过精致的陶瓷,也修炼过甜蜜的爱情。

孩童时期,家里厅堂里曾挂了一幅无名氏画作《汲水少女》,清亮溪水,少女赤足,撩起裙摆,头肩斜顶一只陶翁,背后远处的树林闪着晨曦的光芒,少女安静专注,陶的质朴沉稳衬出少女的天然纯情,这幅画在我脑海里留存了许久,我想这可能是艺术对我最早的启蒙。后来,我欣赏到西班牙画家弗朗西斯科的《汲水女》。画面中,少女怀抱橘色水罐,面容明亮,画家运用大色块和富有激情的笔触,塑造出充满生命活力的劳动少女形象,与我年少时痴迷的水墨画不同色调,一个纯然静美,一个明朗青春,两位不同性情的少女,陶罐静静点缀于两幅不同的画面,两种不同的审美风格。

纯美艺术与生活实用从来不矛盾,中西文化审美在陶艺审美上出奇地一致,这似乎可以理解陶瓷在“海上丝绸之路”上长盛不衰,还有这岭畔的陶瓷文化生生不息的缘由了。

已然黄昏,夜色冉起。梅溪侧畔,万家灯火,倒影于溪流,灯河闪烁,照明了两岸,也照亮了我们返回的路程。