王红波

临近中秋佳节,翻看朋友圈,推销月饼的商家多了起来,尽管价格不菲,但多少得购买一点,味道是否香甜可口显然已是其次。因为,每逢佳节倍思亲,月到中秋分外明,人们把月圆时分当成了诗一样的节日。

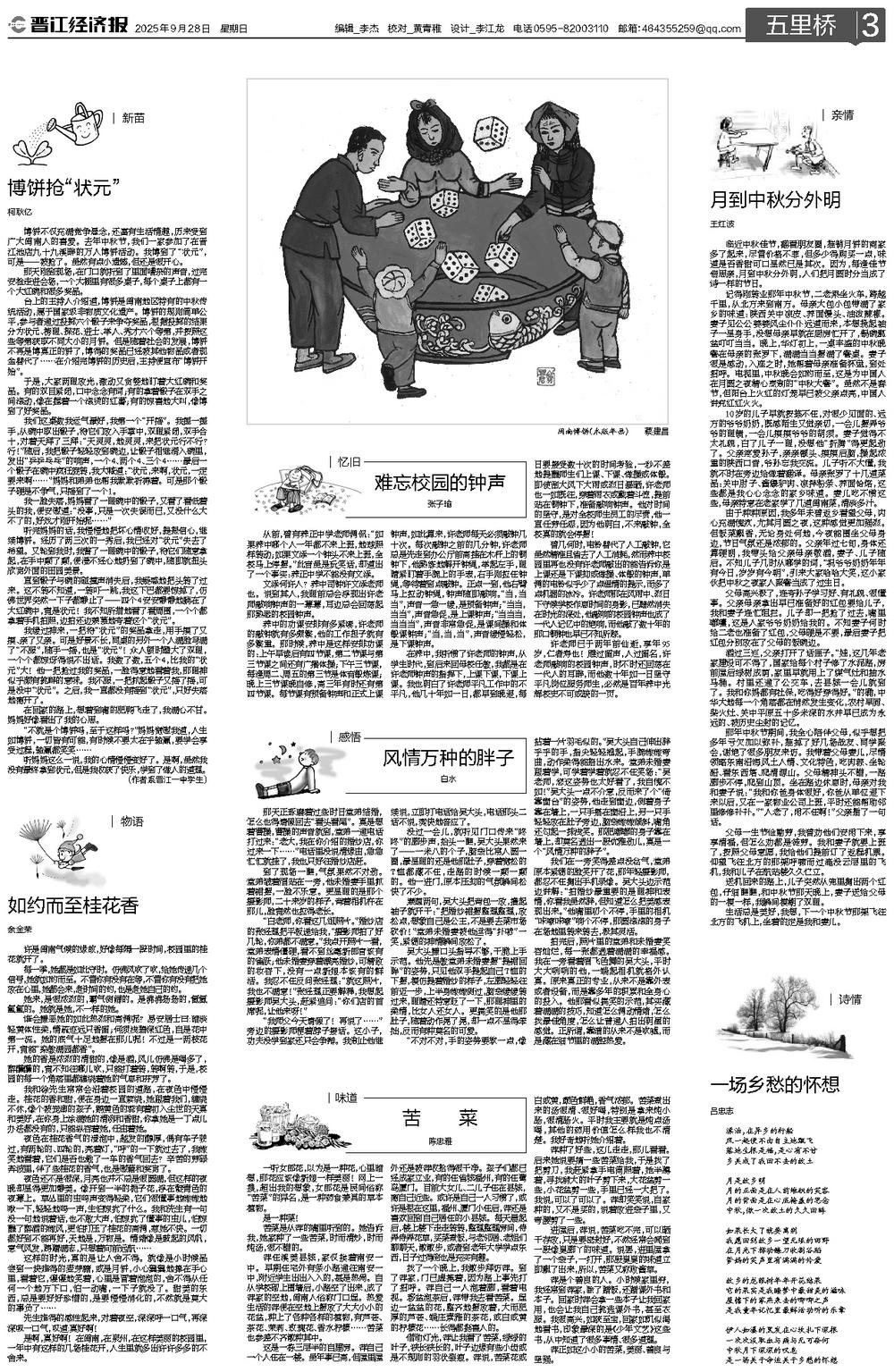

记得刚转业那年中秋节,二老乘坐火车,跨越千里,从北方来到南方。母亲大包小包带满了家乡的味道:陕西关中凉皮、荞面馒头、油泼辣椒。妻子见公公婆婆风尘仆仆远道而来,本想挽起袖子一显身手,没想母亲早就在厨房忙开了,锅碗瓢盆叮叮当当。晚上,华灯初上,一桌丰盛的中秋晚餐在母亲的张罗下,满满当当摆满了餐桌。妻子很是感动,入座之时,她帮着母亲准备杯盘,到处招呼。电视里,中秋晚会如约而至,这是为中国人在月圆之夜精心烹制的“中秋大餐”。虽然不是春节,但阳台上火红的灯笼早已被父亲点亮,中国人讲究红红火火。

10岁的儿子早就按捺不住,对很少见面的、远方的爷爷奶奶,既感陌生又觉亲切,一会儿摆弄爷爷的眼镜,一会儿摸摸爷爷的胡须。妻子觉得不太礼貌,白了儿子一眼,没想他“折腾”得更起劲了。父亲疼爱孙子,亲亲额头、摸摸后脑,操起浓重的陕西口音,爷孙忘我交流。儿子听不大懂,我就不时在旁边给做着翻译。母亲张罗了十几道菜品:关中肘子、酱爆驴肉、凉拌粉条、荞面饸饹,这些都是我心心念念的家乡味道。妻儿吃不惯这些,母亲特意在老家学了几道闽南菜,清淡多汁。

由于种种原因,我多年未曾返乡看望父母,内心充满愧疚,尤其月圆之夜,这种感觉更加强烈。但饭菜飘香,无论身处何地,今夜能围坐父母身边,节日气氛还是浓郁的。父亲年过七旬,身体还算硬朗,我带头给父亲母亲敬酒,妻子、儿子随后。不知儿子几时从哪学的词,“祝爷爷奶奶年年有今日,岁岁有今朝”,引来大家哈哈大笑,这小家伙把中秋之夜家人聚餐当成了过生日。

父母高兴极了,连夸孙子学习好、有礼貌、很懂事。父亲母亲拿出早已准备好的红包要给儿子,我和妻子连忙阻拦。儿子却一把抢了过去,嘴里嘟囔,这是人家爷爷奶奶给我的。不知妻子何时给二老也准备了红包,父母硬是不要,最后妻子把红包分别放在了父母的饭碗边。

酒过三巡,父亲打开了话匣子。“娃,这几年老家建设可不得了,国家给每个村子修了水泥路,房前屋后绿树成荫,家里早就用上了煤气灶和抽水马桶。村里还通了公交车,去县城一会儿就到了。我和你妈都有社保,吃得好穿得好。”的确,中华大地每一个角落都在悄然发生变化,农村旱厕、柴火灶、关中平原五十多米深的水井早已成为永远的、被历史尘封的记忆。

那年中秋节期间,我全心陪伴父母,似乎想把多年亏欠加以弥补,推掉了好几场战友、同学聚会,谢绝了很多朋友来访。我带着父母妻儿,尽情领略东南沿海风土人情、文化特色,吃肉粽、坐轮船、看东西塔、爬清源山。父母精神头不错,一路脚步不停,爬到山顶。坐在路边休息时,母亲对我和妻子说:“我和你爸身体很好,你爸从单位退下来以后,又在一家物业公司上班,平时还能帮助邻里修修补补。”“人老了,闲不住啊!”父亲插了一句话。

父母一生节俭勤劳,我曾劝他们安闲下来,享享清福,但怎么劝都是徒劳。我和妻子就要上班了,按照父母意愿,我给他们提前订了返程机票。仰望飞往北方的那架呼啸而过淹没云层里的飞机,我和儿子在航站楼久久伫立。

送机回来的路上,儿子突然从兜里掏出两个红包,仔细瞧瞧,和中秋节那天晚上,妻子送给父母的一模一样,我瞬间模糊了双眼。

生活总是美好,我想,下一个中秋节那架飞往北方的飞机上,坐着的定是我和妻儿。