本报记者 杨静雯

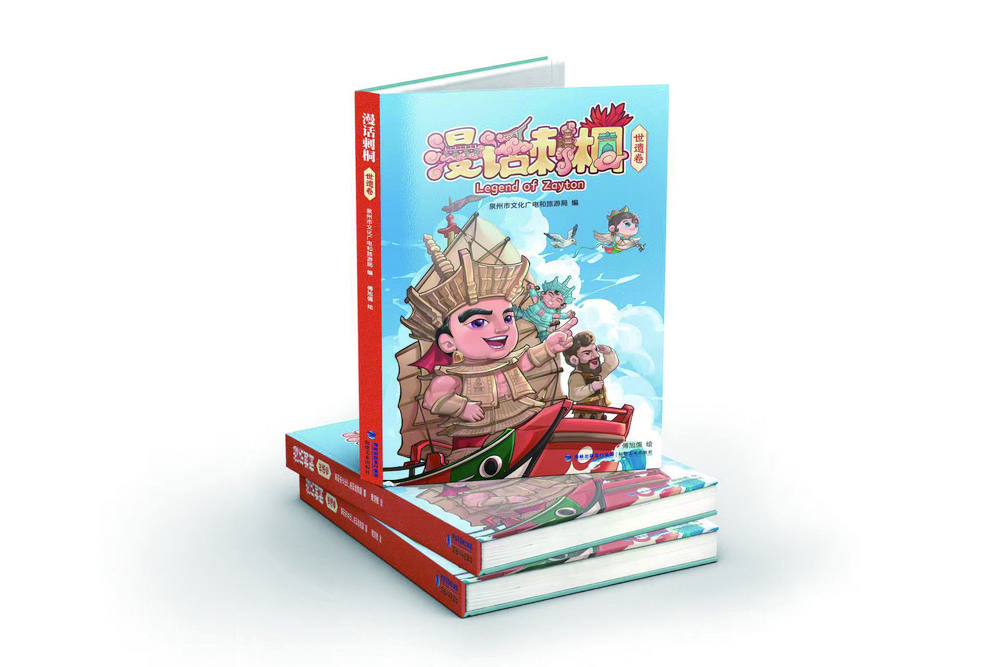

近日,《漫话刺桐》(世遗卷)新书分享会接连举办,通过讲座、闽南讲古、研学体验等形式,带领读者在趣味阅读中深入了解“泉州故事”,触摸“世遗之城”珍贵的历史文化遗产。

为探寻此书背后的创作故事,本报记者专访了《漫话刺桐》主笔、刺桐纪元主理人傅旭儒。

记者:《漫话刺桐》的电子版从2022年开始就在泉州市文旅局官微更新了,最初是怎么想到用漫画形式讲述泉州故事的?

傅旭儒:2018年,我们做过一篇《极简刺桐海丝史》的黑白稿。作为泉州海丝古城徒步穿越活动的预热宣传推文,大约一天时间浏览量就突破了10万,传播效果很好。那时泉州还没申遗成功,我们就想进一步拓展对泉州人文历史的讲述维度,但发现缺少一个鲜活的“讲述者”。后来,想到东西塔是泉州的象征,2022年,我设计出了阿国、阿仁这对双胞胎形象,其实对应的就是泉州地标东西塔——镇国塔和仁寿塔。这对“双胞胎”穿梭在不同时空场景中,与任何人对话似乎都不违和。于是,我们就用他们开启这部漫画,也串起了整个故事。

记者:连载和出版的时间线是同步的吗?

傅旭儒:最初计划是只在公众号做连载,但连载到一定阶段后,我们觉得可以做成纸质书,也更便于小朋友阅读。但在这一过程中,我们发现两者的创作逻辑其实有很大差异,出版比想象中复杂,审核流程更加严格,有些内容需要按照出版要求进行调整,前后花了两年多才正式出书。

记者:全书分为15话,涵盖了全部22个世遗点,篇幅上是怎么安排的?

傅旭儒:首先东西塔、刺桐花、洛阳桥、市舶司、九日山、清净寺这些都是非常有代表性的,能够独立成章详细讲述。接下来一个个篇章,有的一个点就能触碰到一个知识,比如第12话“条条大路通温陵”讲交通体系,把桥梁、航标塔和港口放在一起;第14话是“刺桐攻略”,让马可波罗重走经商路,串起零散的知识点;第15话则像是总结集锦,将前面的内容汇总起来,方便读者回顾温习。

记者:哪一话的创作难度最大?

傅旭儒:其实从第5话讲九日山开始,挑战就明显增加了。这些内容此前鲜少被通俗化解读,例如九日山的祈风仪式,既要讲清季风对航海的影响,又要让读者明白“古人为何要对着石头祈福”。每次创作都要从海量史料里提炼核心信息,再转化为画面语言,每完成一话就像考完一次试,既疲惫又有成就感。

记者:创作时最头疼的是什么?

傅旭儒:是把历史“翻译”成小孩子能懂的话,但又不能偏离历史。比如南外宗正司,很多人只知道地名,不知道为什么有那么多皇族到泉州,他们的历史地位是什么。这些在申遗文本里有,但拿给低年级学生看,他们看不懂。就像教数学题,不能用方程式给小学生讲,得解构重构成他们能理解的内容。

记者:书中有很多网感表达,比如用游戏“技能卡”讲海商知识、将妈祖形容为“乘风破浪的女神”,是刻意设计的吗?

傅旭儒:对,想让历史不那么枯燥。比如“半城烟火半城仙”那一话,用类似游戏能力评价的方式讲泉州五大人群,读者更能直观理解。但实体书里删除了一些时效性强的网络梗,毕竟书籍需要长期传播,得平衡趣味性和普适度。

记者:创作晋江的3个世遗点时,有到实地走访吗?

傅旭儒:都去过,还特别关注展馆和地方文旅的资料。比如草庵,作为摩尼教唯一遗迹,怎么让大家感兴趣?我们就把它和金庸小说、武则天的政令联系起来,先勾起读者兴趣,再讲它的历史价值。晋江的磁灶窑也是一样的,我们看龙窑的结构,就知道要不要画封口、放木头的场景,这些细节能让内容更生动,再将泉州的几个窑址放在一起,对比出产瓷器的品相、用途,让读者理解宋元时期瓷器在商贸体系中的价值。

记者:为什么要坚持做这本书?

傅旭儒:希望大家通过这本书,从“喜欢泉州”到“爱上泉州”,再到“深爱泉州”,每个人都是泉州故事的讲述者,了解泉州不只是22个世遗点,它整座城市都是宝藏,文化底蕴值得骄傲。一位在泉州学习生活了4年的朋友告诉我们,看了书才真正了解泉州。这就是我们想达到的效果。

记者:接下来有什么新计划?

傅旭儒:正在开发相关小程序,扫码可以和漫画书进行AR的互动,比如东西塔的结构、刺桐城的城墙;还会做地图互动,让读者在现实中“解锁”阿国阿仁的任务。后续,可能还会出美食、非遗主题的漫画,让大家看到更立体的泉州。