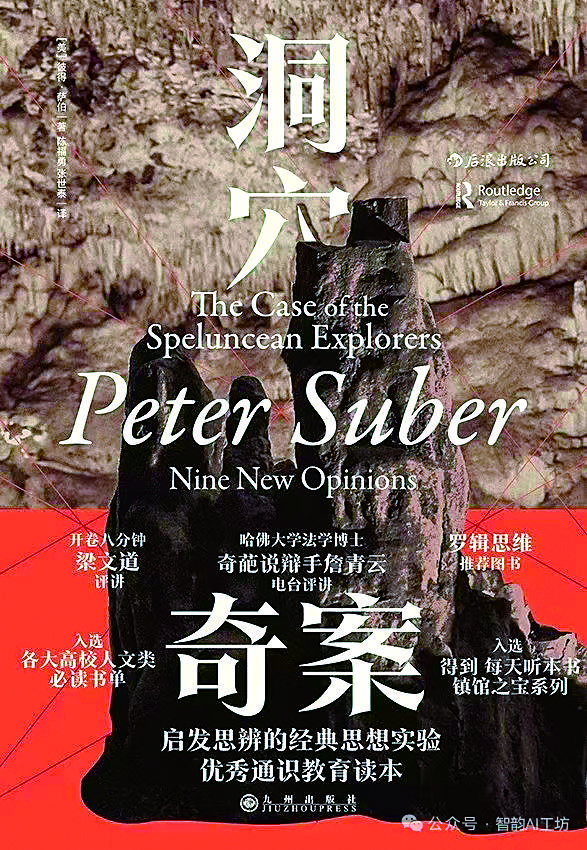

卢 易

彼得·萨伯所著《洞穴奇案》是法理学领域的经典著作。或许是所学专业的原因,当我再度翻开这本书时,不禁更有了一丝明悟——法理不应成为锁死人性的桎梏,法律不能扼住人心的致命咽喉。

当洞穴探险者被困绝境时,是静坐等死,还是杀死同伴,食之以求生?一个虚构的极端案例,引出14位法官的见解,为我们铺展开法理与人性之间的永恒博弈。以法眼看这本书,我们不难窥见,这场虚拟审判所带来的不仅仅是不同法学派系的碰撞与关联,其价值更在于引发我们对极端环境下法理与人性之间复杂性的思考。

书中案件的所有分歧,实质在于对法律边界的探索和对人心底线的叩问。所谓正义,是形式正义更重要,还是实质正义更优先?所谓紧急避险,是处在法理红线之下,还是位于人性底线之上?所谓法官,是扮演法律条文的喉舌,还是成为化身正义的獬豸?

法律与人性的较量,永远都是复杂的。法律与人性的碰撞,永远不会停息。

有人说:法律是冰冷的牢笼,法理的刚性容不下一点人性的空间。正如第一位法官所坚持的“法律条文不允许例外”,犯罪的事实不容置疑,即便动机只是为了生存,也不能突破法律的底线。他们将法律视为至高无上的行为准则,试图用统一的标尺丈量一切,却忘了法治由人治演化而来,忘了法律的根基本就应该是“人”。当洞穴中的五人面临绝境时,世俗社会的法律是否还能直接照搬?当法律成为逼人走向死亡的枷锁时,它究竟是在保护人性,还是在囚禁人心?

也有一些声音揭开了法律充满人文温情的另一面。或从“自然法”的角度伸张正义,主张洞穴中的幸存者已处于“文明社会之外”,适用的应是“生存契约”而非世俗法律;或强调“法律的精神重于条文”,认为惩罚幸存者违背了法律为减少人类苦难而生的初衷。这些观点的可贵之处,在于承认法律不是空中楼阁,承认它必须扎根于人性的土壤。人性中自有求生的本能,也有在绝境中相互支撑的善意,更有面对抉择时的挣扎与自私——若无视这些本质,法律便会堕入脱离现实的教条主义深渊。

书中一位法官深刻指出:“我们对法律的尊重,不能异化为对人性的漠视。”《洞穴奇案》的价值,恰在于以一场虚构悲剧为世人长鸣警钟:法律的生命力,从来都蕴藏在条文背后那抹人性的温度里。它不应是禁锢灵魂的枷锁,而应是引领人性的灯塔——清晰划定行为的边界,亦给人世留下回旋的余地;坚定守护社会的秩序,更始终敬畏每一个生命。而这,或许正是法治文明最深沉的底色。