本报记者 许春

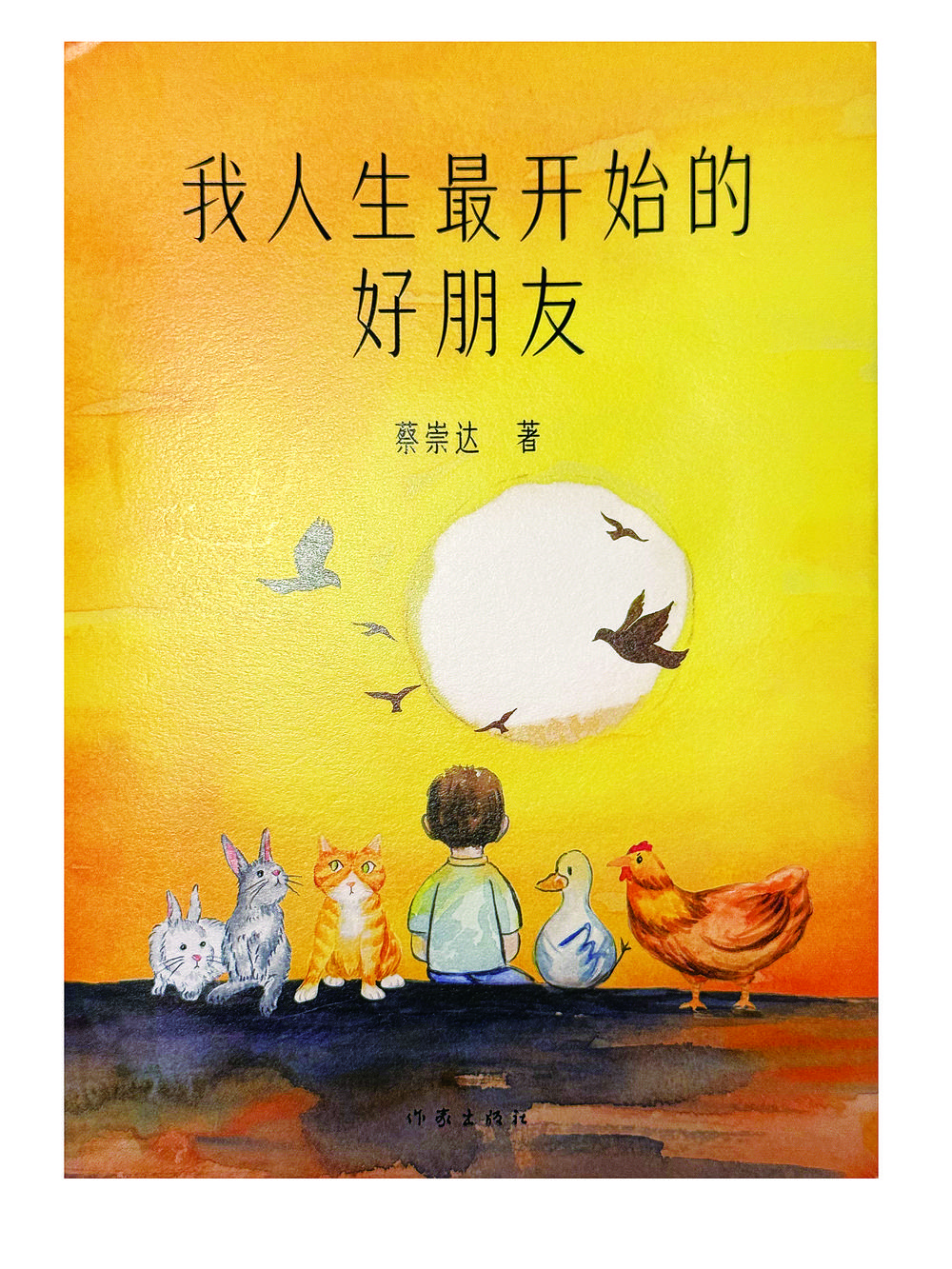

今年7月,晋江东石籍作家蔡崇达首部儿童文学作品——《我人生最开始的好朋友》荣获全国优秀儿童文学奖——中国儿童文学最高奖项。

近日,在接受本报记者专访时,蔡崇达说,在创作这本书时,他做了许多大胆而激烈的尝试,直面生老病死等人生命题,希望这本书在陪伴孩子成长的同时,也介入生命教育。

他的尝试是成功的。他希望儿童文学作品所承载的责任,获得了全国优秀儿童文学奖评委会的认可。

好的文学作品 应该介入生命教育

“我当然知道‘离世’是什么意思。”

在《我人生最开始的好朋友》的开篇,便是这么一句直白的话。

这本童书,从主人公“黑狗达”的外婆离世写起,从一开始就卸下了对“死亡”的避讳。“对于一本儿童文学作品来说,这是十分大胆和激烈的。”蔡崇达坦言。

对于死亡,蔡崇达没有像很多童书一样用“去了很远的地方”“变成星星了”这类隐喻,而是让孩子直接面对“这离开,是很奇怪的离开:身体明明还在,但人就是不在了。”

对于死亡的困惑,是儿童成长路上必然会遇到的问题。书中这种直面,并非刻意制造沉重,而是带着温柔的底色。

“在我看来,儿童文学具有非常重要的意义。”蔡崇达说,在人生成长的初期,特别是青少年时期,是需要好的文学作品来陪伴的,帮助孩子们感知内心世界,也链接外部的世界。

在书中,因为外婆的离世,阿太带了12只鸭子作为“赔偿一个外婆”给黑狗达。于是,鸭子小白、老母鸡阿花、棕黄色的小猫黑咪、一灰一白两只兔子……可爱的动物们轮番登场,串起了黑狗达童年的成长故事。

但因为动物的寿命所限,蔡崇达说,“和小动物们交朋友,最糟糕的一点,就是会早早地认识‘告别’。”

害怕时的陪伴、失去时的难过、相处时的珍惜、分别后的怀念……蔡崇达通过动物朋友们朴素的生命故事,将儿童内心的敏感、成长的困惑、自我的意识、与亲人的关系和外部的链接等复杂情感娓娓道来,具象成亲切、可感的画面。在字里行间,每一个故事也陪伴着读者,深刻地感知“得到”与“失去”、亲情与告别、收获与成长。

“童书必须有它的责任,这份责任不仅在于陪伴儿童成长,也要帮助他们构建与自己、与世界的关系和对困惑的解答、对生命的认知。”蔡崇达认为,好的文学作品,应该触达生老病死的命题,应该介入生命教育。

用最简单的语言

抵达最复杂的命题

呈现的命题虽然沉重,但作为童书,语言必须简单。

蔡崇达说,这也是写儿童文学作品的难度所在——要“举重若轻”,用最简单的语言,抵达最复杂的命题。

这种挑战,让蔡崇达在动笔前酝酿了多年。

从2014年写出畅销书《皮囊》,到陆续完成小说《命运》《草民》,十多年来,蔡崇达在散文、长篇小说、中短篇小说等不同文体中打磨文学创作和文字驾驭能力。去年9月,他提笔创作《我人生最开始的好朋友》。

他透露,真正推动他迈出这一步的,是女儿的一句话——“爸爸,你能不能写本小朋友和大朋友都能看的书,像《小王子》那样。”这句童言,让他有了更明确的动力。

如何写出让孩子看得懂、喜欢看的故事?

创作中,女儿成了第一读者与“质检员”。

每写完一个故事,蔡崇达都会让女儿先读。“如果她读不下去或者不喜欢读,我就会修改。”蔡崇达说,只有让孩子恨不得一口气读完的故事,才算表达得到位。

这种“以孩子的感受为标尺”的坚持,让他的文字最终呈现出一种独特的质感——既有孩童世界的纯粹与灵动,又暗含成年人能读懂的生命哲思。

正如书的前勒口所备注的,它是“为所有小朋友和大朋友书写的故事”。蔡崇达希望,每个年龄段的读者都能在书中找到属于自己的人生感悟。