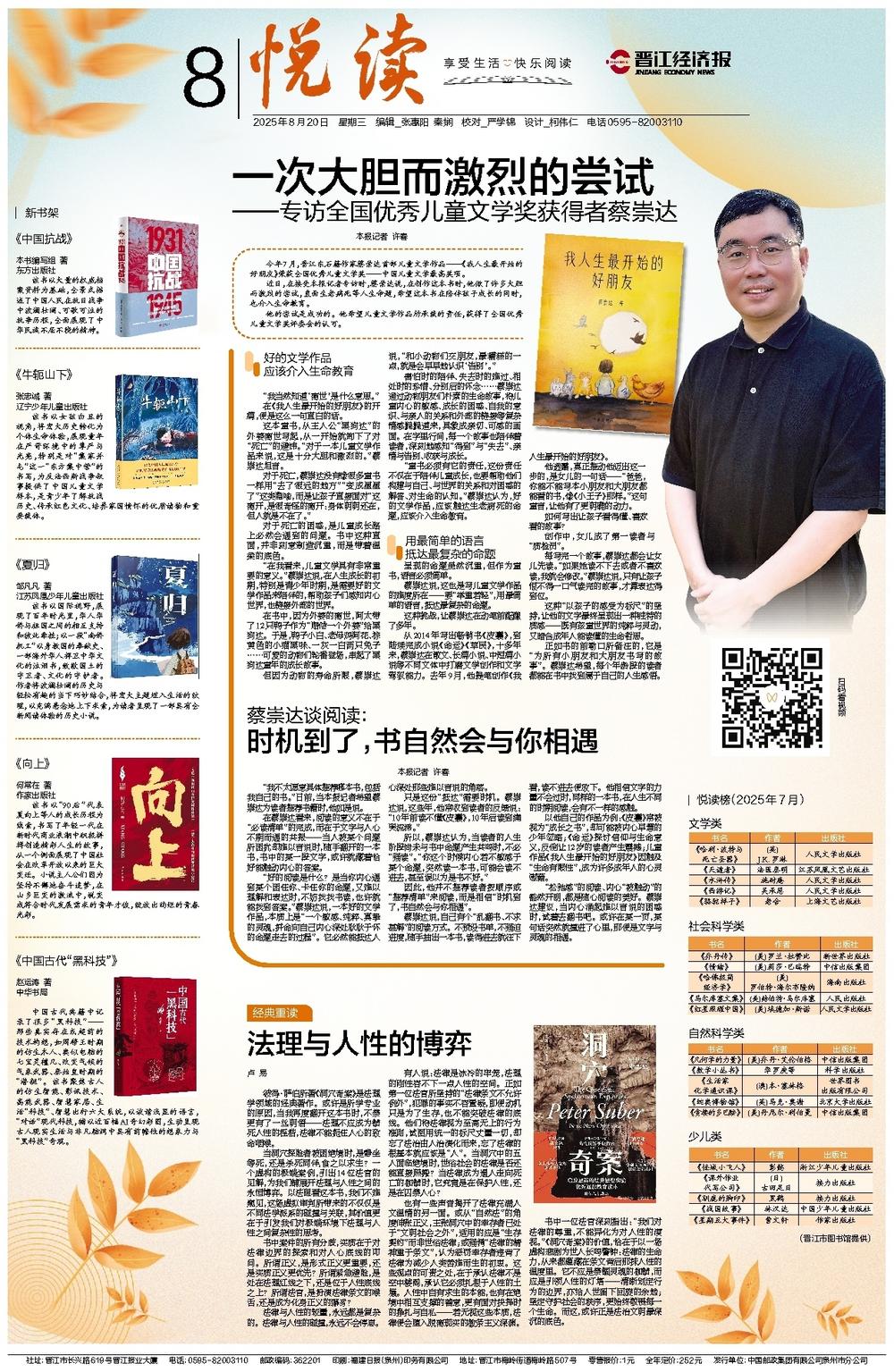

本报记者 许春

“我不太愿意具体推荐哪本书,包括我自己的书。”日前,当本报记者希望蔡崇达为读者推荐书籍时,他如是说。

在蔡崇达看来,阅读的意义不在于“必读清单”的完成,而在于文字与人心不期而遇的共振——当人被某个问题所困扰却难以言说时,随手翻开的一本书,书中的某一段文字,或许就藏着恰好能触动内心的答案。

“好的阅读是什么?是当你内心遇到某个困住你、卡住你的命题,又难以理解和表达时,不妨找找书读,也许就能找到答案。”蔡崇达说,一本好的文学作品,本质上是“一个敏感、纯粹、真挚的灵魂,拼命向自己内心深处耿耿于怀的命题走去的过程”。它必然能抵达人心深处那些难以言说的角落。

只是这份“抵达”需要时机。蔡崇达说,这些年,他常收到读者的反馈说:“10年前读不懂《皮囊》,10年后读到痛哭流涕。”

所以,蔡崇达认为,当读者的人生阶段尚未与书中命题产生共鸣时,不必“强读”。“你这个时候内心若不敏感于某个命题,突然读一本书,可能会读不进去,甚至误以为是书不好。”

因此,他并不推荐读者按顺序或“推荐清单”来阅读,而是相信“时机到了,书自然会与你相遇”。

蔡崇达说,自己有个“乱翻书、不求甚解”的阅读方式。不预设书单,不强迫进度,随手抽出一本书,读得进去就往下看,读不进去便放下。他相信文字的力量不会过时,同样的一本书,在人生不同的时期阅读,会有不一样的感触。

以他自己的作品为例:《皮囊》常被视为“成长之书”,却可能被内心早慧的少年忽略;《命运》探讨信仰与生命意义,反倒让12岁的读者产生震撼;儿童作品《我人生最开始的好朋友》因触及 “生命有限性”,成为许多成年人的心灵慰藉。

“松弛感”的阅读、内心“被触动”的豁然开朗,都是随心阅读的美好。蔡崇达建议,当内心涌起难以言说的困惑时,试着去翻书吧。或许在某一页,某句话突然就撞进了心里,那便是文字与灵魂的相遇。