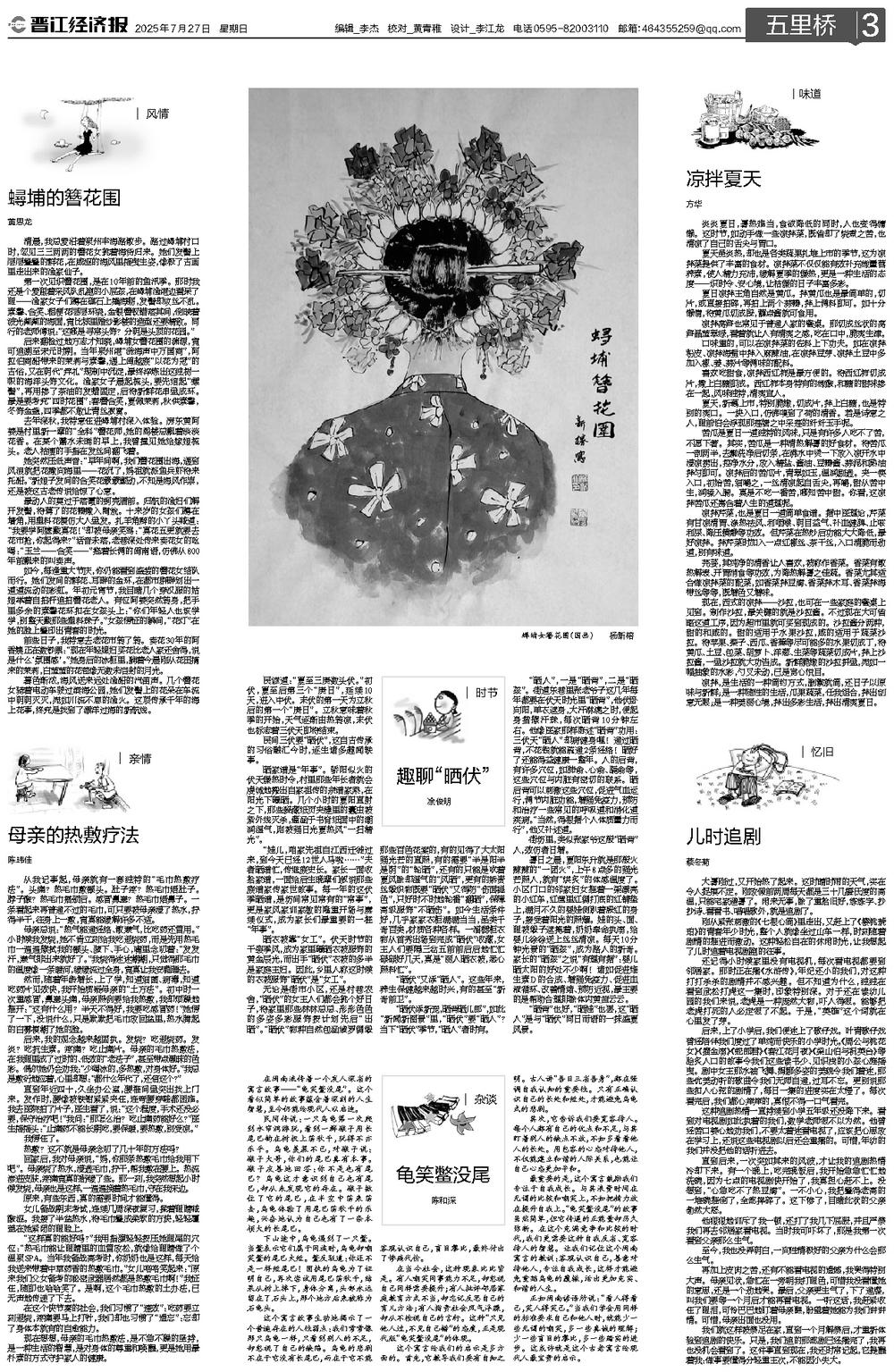

黄思龙

清晨,我总爱沿着泉州丰海路散步。路过蟳埔村口时,忽见三三两两的簪花女挑着海货归来。她们发髻上层层叠叠的鲜花,在咸涩的海风里摇曳生姿,像极了古画里走出来的渔家仙子。

第一次见识簪花围,是在10年前的鱼汛季。那时我还是个爱跟着采风队乱跑的小屁孩,在蟳埔渔港边看呆了眼——渔家女子们蹲在礁石上撬海蛎,发髻却纹丝不乱。素馨、含笑、粗梗花层层环绕,金银簪钗错落其间,倒映着波光粼粼的海面,竟比城里婚纱影楼的造型还要精致。同行的老师傅说:“这哪是寻常头饰?分明是头顶的花园。”

后来翻检过地方志才知晓,蟳埔女簪花围的渊源,竟可追溯至宋元时期。当年泉州港“涨海声中万国商”,阿拉伯商船带来的茉莉与素馨,遇上闽越族“以花为冠”的古俗,又在明代“笄礼”规制中沉淀,最终淬炼出这独树一帜的海洋头饰文化。渔家女子晨起梳头,要先绾起“螺髻”,再用掺了茶油的发蜡固定,后将新鲜花串盘成环。最是要考究“四时花围”:春簪含笑,夏佩茉莉,秋供素馨,冬饰金盏,四季都不敢让青丝寂寞。

去年深秋,我特意住进蟳埔村深入体验。房东黄阿婆是村里新一辈的“全科”簪花师,她的阁楼总飘着淡淡花香。在某个露水未晞的早上,我曾撞见她给嫁娘梳头。老人枯瘦的手指在发丝间翻飞着。

她突然压低声音:“早年间啊,我们簪花围出海,遇到风浪就把花撒向海里——花沉了,妈祖就派鱼兵虾将来托船。”新娘子发间的含笑花簌簌颤动,不知是海风作祟,还是被这古老传说给惊了心意。

最动人的莫过于落霞的蚵壳厝前。归航的渔妇们解开发髻,将蔫了的花瓣撒入陶瓮。十来岁的女孩们蹲在墙角,用塑料花模仿大人盘发。扎羊角辫的小丫头喊道:“我要学阿嬷戴真花!”却被母亲笑骂:“真花五更就要去花市抢,你起得来?”话音未落,老巷深处传来卖花女的吆喝:“玉兰——含笑——”拖着长调的闽南语,仿佛从800年前飘来的叫卖声。

如今,每逢重大节庆,你仍能看到盛装的簪花女结队而行。她们发间的鲜花、耳畔的金环,在都市群畔划出一道道流动的彩虹。年初元宵节,我目睹几个穿汉服的姑娘举着自拍杆追拍簪花老人。有位阿婆突然转身,把手里多余的素馨花环扣在女孩头上:“你们年轻人也该学学,别整天戴那些塑料珠子。”女孩愣怔的瞬间,“花灯”在她的脸上叠印出青春的时光。

前些日子,我特意去老花市转了转。卖花30年的阿香姨正在数钞票:“现在年轻媳妇买花比老人家还舍得,说是什么‘氛围感’。”她身后的冰柜里,躺着今晨刚从花田摘来的茉莉,白莹莹的花苞像无数未启封的月光。

暮色渐浓,海风送来远处渔船的汽笛声。几个簪花女骑着电动车驶过滨海公园,她们发髻上的花朵在车流中明明灭灭,宛如川流不息的渔火。这项传承千年的海上花事,终究是找到了漂洋过海的新航线。