鸣于野

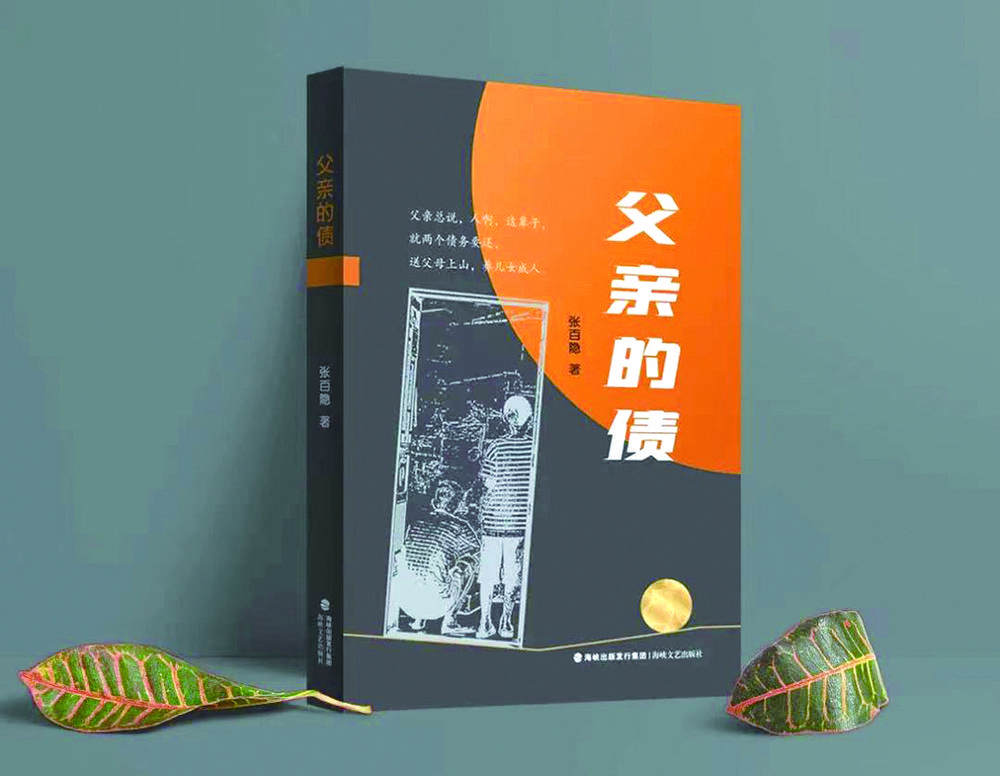

“父亲总说,人啊,这辈子,就两个债务要还,送父母上山,养儿女成人。”我读《父亲的债》,就是因为被书封面上的这句话所吸引。

这是一个闽南渔村那一代父辈为挣脱贫穷而打拼的故事。当我读完《父亲的债》时,脑子里突然跳出李娟《冬牧场》里的一句话:“人之所以能够感到‘幸福’,不是因为生活得舒适,而是因为生活得有希望。”平凡父亲的不平凡之处在于,虽然身处艰难境地,却能从困苦的生活中看到希望。萨特说,希望是人最可贵的财富。

父亲是一个普通农民,他的一生都在颠簸,都在与贫穷搏斗,一辈子都在四处借债、努力还债的循环中。“弓着腰顶着石头,这是父亲青春的形状,也是生活的真相。”贫穷的生活和艰辛的劳作留下抹不掉的深刻印记,那就是父亲的那双脚,这也是整部书的焦点,父亲的脚以各种各样的形态反复出现在书中。那双伤痕累累的脚,在作者的眼中显得特别奇异,它的每一次触地,都在“我”的心里撩起一阵疼痛。

不管是严寒还是酷暑,父亲总是一双人字拖穿在脚上。父亲说他习惯了。那一次,父亲的脚又被石头砸伤了。“我”再一次记起了父亲脚背脚底密密麻麻的伤痕,一双脚看起来就像个造型奇异的艺术品,并且涂上一层古铜色的沧桑。

在作者看来,父亲脚上横七竖八的伤痕,像滩涂上不规则的水路,纵横交错;父亲的脚背,像一张干裂突兀的河床,脚背伤口处长了几个硬邦邦的小疙瘩,整个脚背,驳杂坚硬。在父亲脚上的伤痕中,有些是讨小海被藏在滩涂下的壳类、礁石割伤的,有些是被石头砸伤的。“我”抚摸着父亲的脚背,就像触摸一张排钉,那上面是一个个锋利的棱角。

“父亲习惯坐在海边的一棵大榕树下的石板上,左脚撑起,托着下巴,人字拖里的脚掌,驳杂而坚硬的伤痕,参差不齐。大拇指只有半截指甲,拇指前端长着一个小疙瘩,显得很骇人。”作者把对父亲的深情,都倾注到父亲那双布满岁月沧桑的脚上。

一辈子吃尽苦头,饱尝辛酸的父亲,总能够咬着牙根,挺直腰板,在艰难困苦的现实生活中坚持下去,那是因为心中有个坚定的信仰。“这个信仰,就是他的父母和他的儿女,一个得为他们送终,一个得看到他们成人。”父亲的肩上挑着一副担子:一头是生了我的人,另一头是我生的人。

所以,“养儿女成人,送父母上山。”成了父亲的口头禅,在他的心中,这是生命中的大事,也是人之为人的天职,代代相传,不可逆转;这是他的人生中必须完成的两个重大责任。其实,这也是那一代父辈们关于人生目标的定义。

“那天晚上,我开始盘算着,我欠父亲多少?该用多长时间偿还。”作者和许许多多的年轻人一样, 都想着不欠父母的债,都想着要偿还父母的债。结果如何呢?“后来才发现,血浓于水的亲情根本没有亏欠与偿还这一逻辑,它是刻在彼此骨子里的自己。”这就是作者的醒悟,也如醍醐灌顶。

或许是巧合,或许是有意。张百隐《父亲的债》和蔡崇达《草民》这两本书,我是同一天读完的。两位作家都是土生土长的晋江东石人,写的也都是东石的人和事。

《草民》开篇写着:我们为什么生生不息;我们凭什么生生不息!我在《父亲的债》这本书里找到了答案,父亲这个普通农民用他的坚韧和毅力,用他的朴素的道理告诉我们,人这一辈子,就是在还两个债:养儿女成人,送父母上山。这是一个普通农民人生终极目标,也是人之为人的意义所在。或许,这也是我们生生不息的源头活水。