张百隐

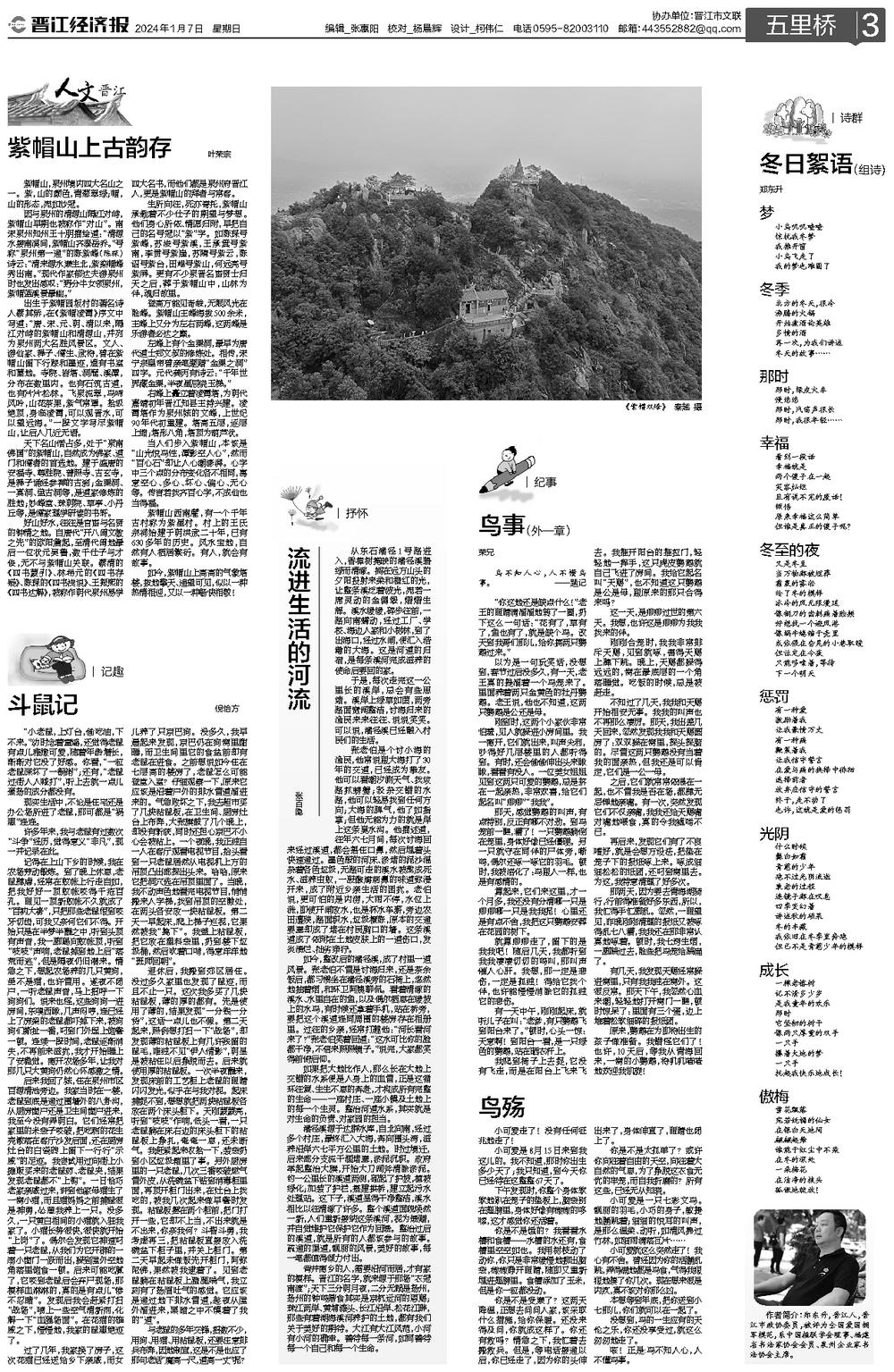

从东石潘径1号路进入,香樟树掩映的潘径溪碧绿而清澈。搁在远方山头的夕阳投射来柔和橙红的光,让整条溪泛着波光,宛若一席灵动的金绸缎,熠熠生辉。溪水缓缓,碎步往前,一路向南蠕动,经过工厂、学校、海边人家和小树林,到了出海口,经过水闸,便汇入浩瀚的大海。这是河道的归宿,是每条溪河完成滋养的使命后要回的家。

于是,每次走完这一公里长的溪岸,总会有些思绪。溪岸上绿草如茵,两旁路面宽阔整洁,讨海归来的渔民来来往往、说说笑笑。可以说,潘径溪已经融入村民们的生活。

张老伯是个讨小海的渔民,他常说跟大海打了30年的交道,已经成为挚友。他可以看潮汐测天气、找纹路抓螃蟹;驳杂交错的水路,他可以轻易找到任何方向;大海的脾气,他了如指掌;但他无能为力的就是岸上这条臭水沟。他描述道,往年六七月间,每次讨海回来经过溪道,都会捂住口鼻,然后埋着头快速通过。墨色般的河床、淤堵的泥沙混杂着各色垃圾,无路可走的溪水被熬成死水、滋养虫蚁,一股酸腐刺鼻的味道弥漫开来,成了附近乡亲生活的困扰。老伯说,更可怕的是内涝,大雨不停,水位上涨,即使开闸放水,也是杯水车薪,旁边农田遭殃,路面积水,垃圾横陈,原本的交通要塞却成了堵在村民胸口的墙。这条溪道成了依附在土地皮肤上的一道伤口,发炎溃烂、拙劣狰狞。

如今,整改后的潘径溪,成了村里一道风景。张老伯不管是讨海归来,还是茶余饭后,都习惯坐在潘径溪旁的石椅上,悠然地抽着烟,和环卫阿姨聊侃。看着清澈的溪水、水里自在的鱼,以及偶尔栖息在缓坡上的水鸟,有时候还拿着手机,站在桥旁,要把这个溪道连同周围的楼房存在相册里。过往的乡亲,经常打趣他:“河长看河来了?”张老伯笑着回道:“这水可比你的脸都干净,不信来照照镜子。”说完,大家都笑得前俯后仰。

如果把大地比作人,那么长在大地上交错的水系便是人身上的血管,正是这循环往复、生生不息的奔赴,才构成所有完整的生命——一座村庄、一座小镇及土地上的每一个生灵。整治河道水系,其实就是对生命的负责、对家园的担当。

潘径溪源于达群水库,自北向南,经过多个村庄,最终汇入大海,奔向围头湾,滋养沿岸六七平方公里的土地。时过境迁,后来部分支流干涸堵塞,淤泥沉积。政府举起整治大旗,开始大刀阔斧清除淤泥。约一公里长的溪道两侧,砌起了护坡,植被绿化;加装了护栏,搭建拱桥,建立起污水处理站。这下子,溪道显得干净整洁,溪水相比以往清澈了许多。整个溪道面貌焕然一新,人们重新接纳这条溪河,视为馈赠,并自觉维护它保护它作为回馈。整治过后的溪道,就是所有的人都该参与的故事。疏通的渠道,靓丽的风景,美好的故事,每一笔都值得倾力付出。

背井离乡的人,需要沿河而居,才有家的模样。晋江的名字,就来源于那场“衣冠南渡”;天下三分明月夜,二分无赖是扬州,扬州的钟鸣鼎食其实是京杭运河的恩赐;珠江两岸、黄埔滩头、长江沿岸、松花江畔,那些有着湖海溪河养护的土地,都有我们关于美好的期待。大江有大江风范,小河有小河的确幸。善待每一条河,如同善待每一个自己和每一个生命。