徐建平

今年,遇上二胎入学高峰,入学的孩子多,新招的教师多。对于一些刚出“大学门”又进“小学门”的新教师来说,教学与管理,都是个不小的挑战——有的小朋友,上课上一半,就坐不住,站起来走动;有的上课上着上着,突然问老师:“什么时候有点心吃?”有的上课上到一半,就要背起书包回家……一天,一个新入职的班主任急切地问:“为什么上我的课秩序还好,不是我的课时,秩序就不好……”我听了告诉她:“这些小朋友才入学一个月,他们还只是孩子,多些耐心,多些等待”—— “谁爱儿童的叽叽喳喳声,谁就能获得自己职业的幸福。”

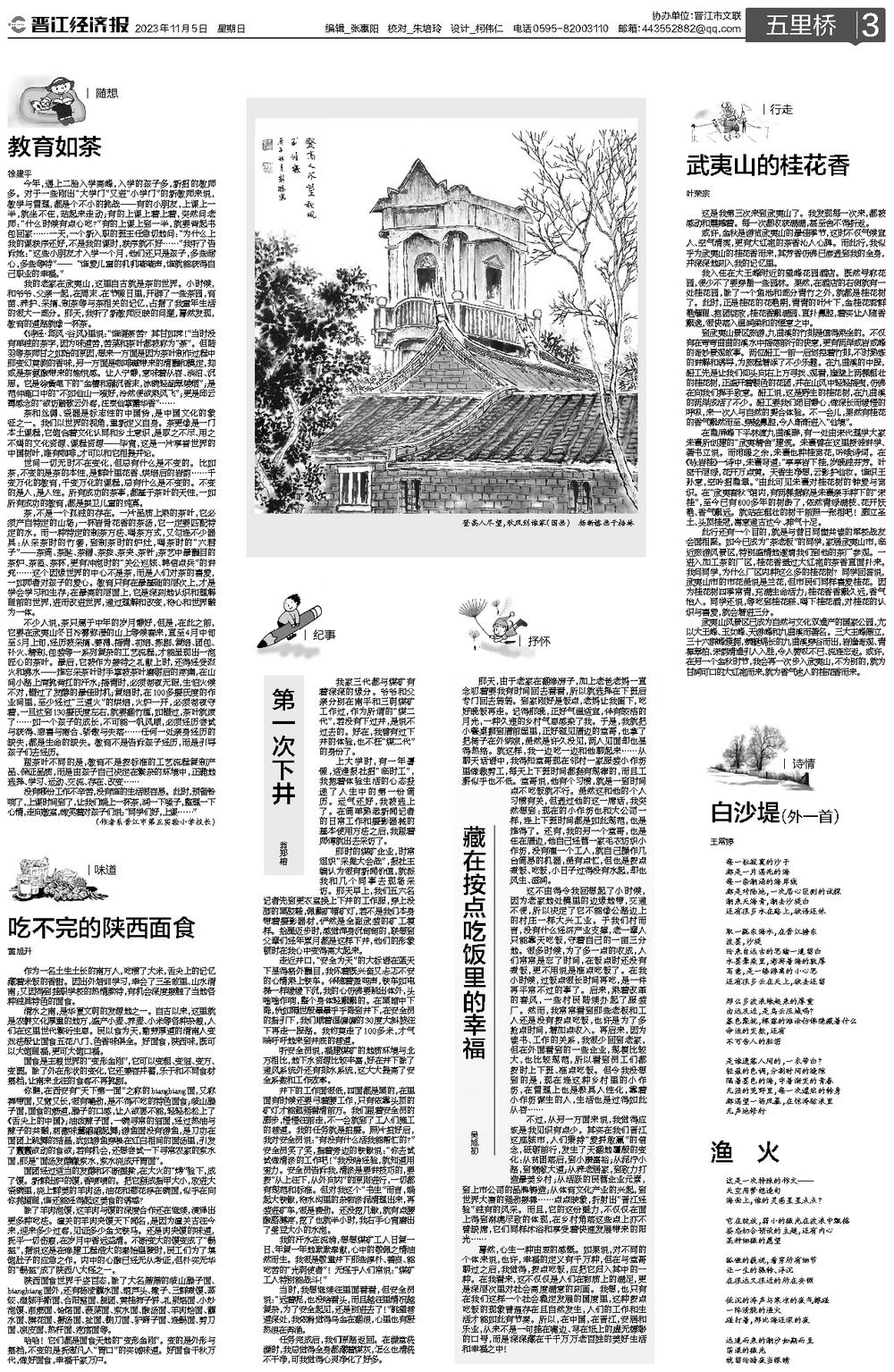

我的老家在武夷山,这里自古就是茶的世界。小时候,和爷爷、父亲一起,在周末、在节假日里,开辟了一些茶园,育苗、养护、采摘、制茶等与茶相关的记忆,占据了我童年生活的很大一部分。那天,我听了新教师反映的问题,蓦然发现,教育的道路就像一杯茶。

《诗经·邶风·谷风》里说:“谁谓荼苦?其甘如荠!”当时没有单独的茶字,因为味道苦,苦菜和茶叶都被称为“荼”。但陆羽等茶师甘之如饴的原因,想来一方面是因为茶叶制作过程中那变幻莫测的香味,另一方面是咖啡碱带来的清醒和镇定,抑或是茶氨酸带来的愉悦感。让人宁静,意味着从容、淡泊、沉思。它是徐夤笔下的“金槽和碾沉香末,冰碗轻涵翠缕烟”;是范仲淹口中的“不如仙山一啜好,泠然便欲乘风飞”;更是邱云霄感念的“欲访踏歌云外客,注烹仙掌露华香”……

茶和丝绸、瓷器是标志性的中国货,是中国文化的象征之一。我们以世界的视角,重新定义自身。茶更像是一门本土课程,它饱含着文化认同和乡土意识,是取之不尽、用之不竭的文化资源、课程资源——毕竟,这是一片享誉世界的中国树叶,唯有咖啡,才可以和它相提并论。

世间一切无时不在变化,但总有什么是不变的。比如茶,不变的是茶的本性,是鲜叶里花香、烘焙后的岩韵……千变万化的教育,千变万化的课程,总有什么是不变的。不变的是人,是人性。所有成功的茶事,都基于茶叶的天性,一如所有成功的教育,都是拱卫儿童的纯真。

茶,不是一个孤独的存在。一片品质上乘的茶叶,它必须产自特定的山场;一杯岩骨花香的茶汤,它一定要匹配特定的水。而一种特定的制茶方法、喝茶方式,又勾连不少器具:从采茶时的竹篓,到制茶时的炉灶,喝茶时的“六君子”——茶筒、茶匙、茶漏、茶拨、茶夹、茶针;茶艺中最醒目的茶炉、茶匜、茶杯,更有冲泡时的“关公巡城、韩信点兵”的讲究……这个因缘世界的中心不是茶,而是人们对茶的喜爱,一如师者对孩子的爱心。教育只有在最基础的层次上,才是学会学习和生存;在最高的层面上,它是深刻地认识和理解眼前的世界,进而改进世界,通过理解和改变,将心和世界融为一体。

不少人说,茶只属于中年的岁月静好,但是,在此之前,它要在武夷山冬日冷雾弥漫的山上等候春来,直至4月中旬至5月上旬,经历被采摘、萎凋、摇青、初焙、拣剔、复焙、团包、补火、精制、包装等一系列复杂的工艺流程,才能呈现出一泡匠心的茶叶。最后,它被作为接待之礼献上时,还得经受烈火和沸水——难忘采茶叶时手掌被茶叶磨砺后的疼痛,在山间小路上肩挑背扛的汗水;摇青时,必须彻夜无眠,生怕火候不对,错过了发酵的最佳时机;复焙时,在100多摄氏度的作业间里,至少经过“三道火”的烘焙,火炉一开,必须彻夜守着,一旦达到130摄氏度左右,就要翻竹匾,如错过,茶叶就废了……如一个孩子的成长,不可能一帆风顺,必须经历尝试与获得、悲喜与离合、骄傲与失落……任何一处亲身经历的缺失,都是生命的缺失。教育不是告诉孩子经历,而是引导孩子们去经历。

跟茶叶不同的是,教育不是按标准的工艺流程复制产品、保证品质,而是由孩子自己决定在繁杂的环境中,正确地选择、学习、运动、交流、存在、改变……

没有哪份工作不辛苦,没有谁的生活很容易。此时,预备铃响了,上课时间到了,让我们端上一杯茶,润一下嗓子,整理一下心情,走向教室,微笑着对孩子们说:“同学们好,上课……”

(作者系晋江市第五实验小学校长)