郑剑文

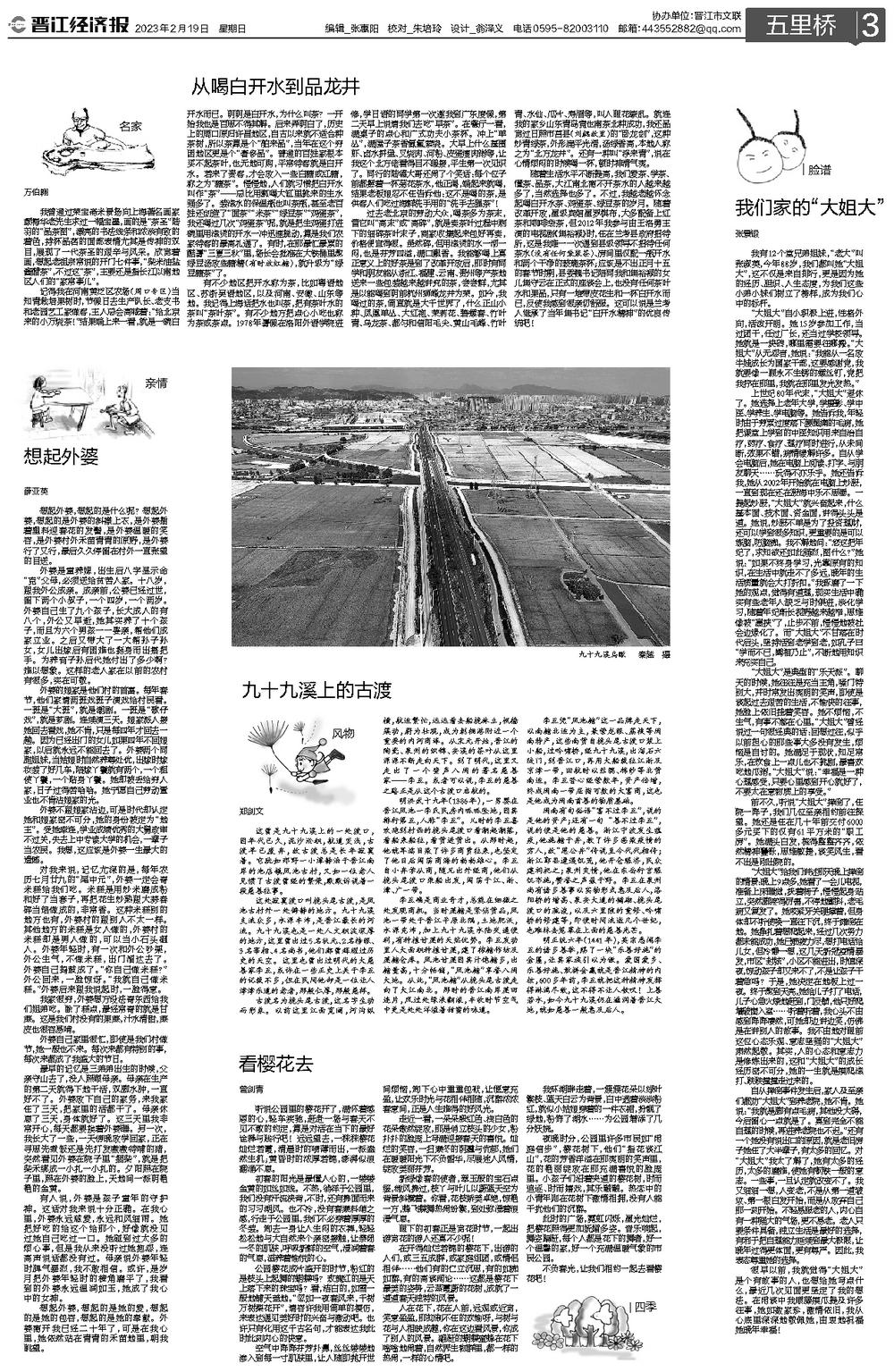

这曾是九十九溪上的一处渡口,因年代已久,泥沙淤积,航道变浅,古渡早已废弃,故古渡总是长年寂寞着。它犹如郊野一小潭静泊于晋江南岸的池店镇凤池古村,又如一位老人见惯了古渡曾经的繁荣,默默诉说着一段慈善往事。

这处寂寞渡口叫桅头尾古渡,是凤池古村外一处僻静的地方。九十九溪支流众多,水源丰沛,是晋江最长的河流。九十九溪也是一处人文积淀深厚的地方,这里曾出过5名状元、2名榜眼、3名宰相、4名尚书,他们都曾辉耀过历史的天空。这里也曾出过明代的大慈善家李五,或许在一些正史上关于李五的记载不多,但在民间他却是一位让人津津乐道的老者,那般仁厚,那般慈祥。

古渡名为桅头尾古渡,这名字生动而形象。以前这里江面宽阔,河沟纵横,航运繁忙,远远看去船桅林立,帆樯簇动,蔚为壮观,成为刺桐港附近一个重要的内河商埠。从宋元开始,晋江的陶瓷、泉州的织锦、安溪的茶叶从这里源源不断走向天下。到了明代,这里又走出了一个蜚声八闽的著名慈善家——李五。或者可以说,李五的慈善之路正是从这个古渡口启航的。

明洪武十九年(1386年),一男婴在晋江凤池一李氏民房内呱呱坠地,因其排行第五,人称“李五”。儿时的李五喜欢跑到村西的桅头尾渡口看潮起潮落,看船来船往,看货进货出。从那时起,他就耳濡目染了许多商贾往来,也坚定了他日后闯荡商海的勃勃雄心。李五自小弃学从商,随兄出外经商,他们从桅头尾渡口乘船出发,闯荡于江、浙、漳、广一带。

李五确是商业奇才,总能在细微之处发现商机。当时蔗糖是紧俏货品,凤池一带处于晋江平原北隅,土地肥沃,水源充沛,加上九十九溪水陆交通便利,有种植甘蔗的天然优势。李五发动里人大面积种植甘蔗,建了榨糖作坊及蔗糖仓库。凤池甘蔗因其汁饱糖多,出糖量高,十分畅销,“凤池糖”享誉八闽大地。从此,“凤池糖”从桅头尾古渡走向了大江南北。那时的晋江南岸蔗田连片,风过处绿浪翻滚,丰收时节空气中更是处处洋溢着甜蜜的味道。

李五凭“凤池糖”这一品牌走天下,以南糖北运为主,兼营龙眼、荔枝等闽南特产,这些南货自桅头尾古渡口装上小船,过吟啸桥,经九十九溪,出溜石六陡门,到晋江口,再用大船载往江浙及京津一带,回航时以丝绸、棉纱等北货南运。李五苦心经营数年,资产倍增,终成闽南一带屈指可数的大富商,这也是他成为闽南首善的物质基础。

闽南有句俗语“富不过李五”,说的是他的资产;还有一句 “善不过李五”,说的便是他的慈善。浙江宁波发生瘟疫,他施糖于井,救了许多感染疫情的穷人,故“恩公井”传说至今代代相传;浙江鄞县遭遇饥荒,他开仓赈济,民众建祠祀之;泉州灾情,他在东岳行宫赈饥布施,赞誉之声盈于野。李五在泉州尚有诸多善事以实物形式惠及后人,洛阳桥的增高、泉安大道的铺砌、桅头尾渡口的疏浚,以及六里陂的重修、吟啸桥的修建等,即便时间流逝几个世纪,也难抹去笼罩在上面的慈善光芒。

明正统六年(1441年),英宗悉闻李五的诸多善举,赐了一块“乐善好施”的金匾,让其家族引以为傲。爱国爱乡、乐善好施、敢拼会赢就是晋江精神的内核,600多年前,李五就把这种精神发挥得淋漓尽致,这不得不让人钦叹!上善若水,如今九十九溪仍在滋润着晋江大地,就如慈善一般惠及后人。