磁灶,因烧制陶瓷而得名。因辖内瓷土、燃料、水运等资源丰富,“磁灶窑”在宋元时期成为泉州外销陶瓷的重要生产基地。

“磁灶窑陶瓷生产始于南朝晚期,迄今有1500多年。”晋江市文保中心主任吴金鹏介绍,磁灶窑从南朝晚期开始生产陶瓷起步,到唐五代得到发展,到宋元时期达到最鼎盛时期。清代晚期,磁灶窑开始走向产业的转型,由原来生产日用陶瓷,转向生产建筑陶瓷。一直到改革开放以后,磁灶窑都是以生产建筑陶瓷出名。总结磁灶陶瓷的生产历史,可以说是千年窑火不断。

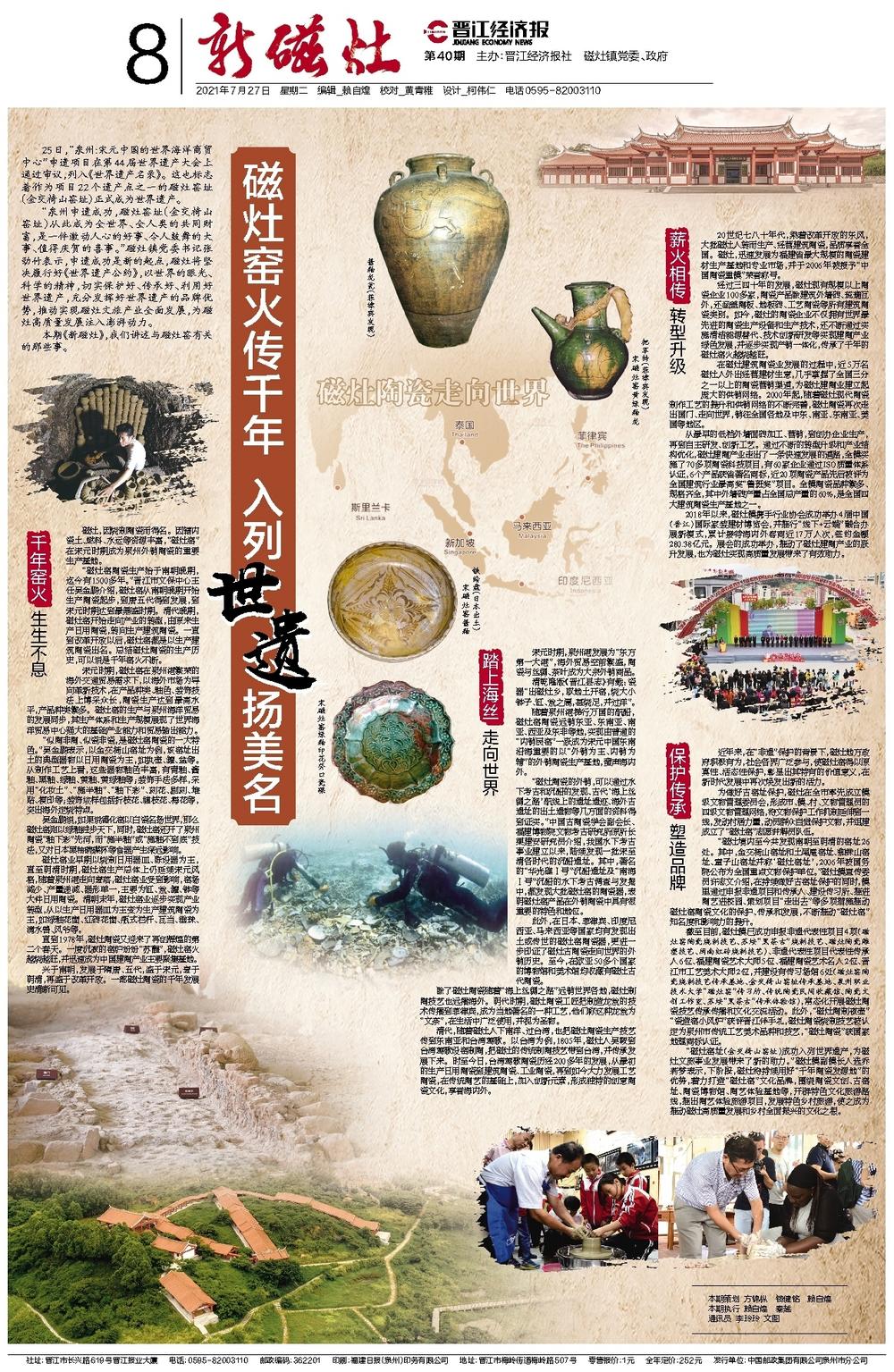

宋元时期,磁灶窑在泉州港繁荣的海外交通贸易需求下,以海外市场为导向革新技术,在产品种类、釉色、装饰技法上博采众长,陶瓷生产达到最高水平,产品种类繁多。磁灶窑的生产与泉州海洋贸易的发展同步,其生产体系和生产规模展现了世界海洋贸易中心强大的基础产业能力和贸易输出能力。

“似陶非陶、似瓷非瓷,是磁灶窑陶瓷的一大特色。”吴金鹏表示,以金交椅山窑址为例,该窑址出土的典型器物以日用陶瓷为主,如执壶、罐、盆等。从制作工艺上看,这些器物釉色丰富,有青釉、酱釉、黑釉、绿釉、黄釉、黄绿釉等;装饰手法多样,采用“化妆土”、“施半釉”、“釉下彩”、刻花、剔刻、堆贴、模印等;装饰纹样包括折枝花、缠枝花、梅花等,突出海外定烧特点。

吴金鹏说,如果说德化窑以白瓷名扬世界,那么磁灶窑则以绿釉独步天下,同时,磁灶窑还开了泉州陶瓷“釉下彩”先河,而“施半釉”或“施釉不到底”技法,又对日本黑秞碗碟杯等食器产生深远影响。

磁灶窑业早期以烧制日用器皿、陈设器为主,直至明清时期,磁灶窑生产总体上仍延续宋元风格,随着泉州港走向衰落,磁灶窑业受到影响,窑场减少、产量递减、器形单一,主要为缸、瓮、罐、钵等大件日用陶瓷。清朝末年,磁灶窑业逐步实现产业转型,从以生产日用器皿为主变为生产建筑陶瓷为主,如绿釉花窗、红砖花窗、瓶式栏杆、瓦当、垂珠、滴水兽、风爷等。

直到1978年,磁灶陶瓷又迎来了再创辉煌的第二个春天。一度沉寂的窑炉纷纷“苏醒”,磁灶窑火越烧越旺,并迅速成为中国建陶产业主要聚集基地。

兴于南朝,发展于隋唐、五代,盛于宋元,衰于明清,再盛于改革开放。一部磁灶陶瓷的千年发展史清晰可见。