本报记者 柯雅雅

昨日,福州大学国家大学科技园晋江分园揭幕,国家技术转移示范机构晋江技术转移中心揭牌,入驻、共建科研平台共16个,签约项目共14个,多项科技成果对接活动同步举行……这一系列的动作,为晋江再次注入源源不断的创新动能。

在晋江产业转型升级的进程中,包括福大科教园在内的10大公共科技创新平台相继选择落地晋江,从产业链的前端到后端全方位渗透,真正发挥智慧引擎的作用,让晋江的创新创业创造氛围日益浓厚,也让晋江国家创新型县(市)建设持续突破,积聚高质量发展动力,为“晋江经验”再续新篇。

引入平台 成为企业的“智慧引擎”

今年年初以来,晋江市华宇织造有限公司(以下简称华宇织造)携手中纺院海西分院、中纺化工共同推进的“含氟功能整理剂的合成与制备及在鞋材领域的应用研究”项目,在紧锣密鼓地进行中。

“该项目是针对当前福建省氟化工行业发展落后状况,以及人们对于防虹吸等功能性纺织鞋服产品的旺盛需求而设立的,以实现鞋材防虹吸、防吸水、沾污易擦拭等性能。”中纺院海西分院副院长郑小佳告诉记者,若项目成功实施,将打破国外公司在含氟功能整理剂方面的垄断,满足市场对功能性鞋材的需求,具有较优异的社会和经济效益。

近年来,通过和创新科研平台的合作,华宇织造尝到不少甜头。早在2013年中纺院海西分院落地晋江时,双方就进行了合作。在中纺院海西分院的助力下,“基于贾卡经编机的复合功能运动鞋鞋面材料关键技术”项目让华宇织造在2015—2017年累计新增产值超亿元,新增利税超2000万元。

华宇织造是众多与科研创新平台合作,在新技术、新工艺方面,取得进步与成效的晋江企业之一。

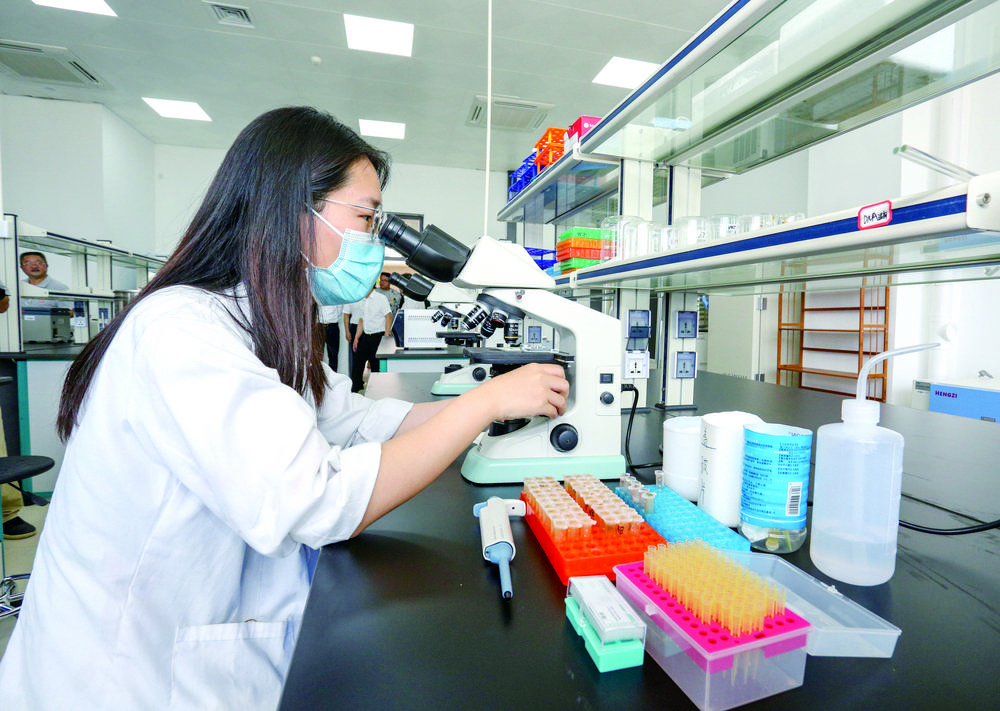

2020年福建省中科院STS院省合作产业化项目——智能经编机械及其关键部件制造,是由信泰(福建)科技有限公司、中国科学院海西研究院泉州装备制造研究所(以下简称泉州装备所)等6家企业或科研院所共同合作完成的,完善和补强了泉州纺织鞋服全产业链,取代进口并出口,智能送纱器年销量预计可达5万台,高端经编机械装备省内占有率70%;中轻(晋江)卫生用品研究院完成微生物实验室、恒温恒湿室、化学分析室等3个实验室建设,进入试运营阶段,已与恒安等企业开展多项产学研合作……

针对产业链条的薄弱环节,从2012年开始,晋江便不断引进高水平科研平台,鼓励企业与一些高水平科研平台进行产学研合作,积极对接引进一批高端装备制造、原辅材料项目,参与到科研课题立项、研究、结题的全过程,进一步补齐晋江鞋服产业链的短板。

至今,晋工机械已经和泉州装备所进行多项科研合作,并产生了不错的经济效益。晋工机械总经理柯金鐤表示,晋江立足产业引进建设高水平科研平台,既可以让平台更好做大做强,让“英雄有用武之地”,也可以缩短企业的研发时间和成本,帮助产业创新突破,让品牌插上创新之翼,“比翼双飞”,实现产业高质量发展。

“晋江正致力于国家创新型县(市)建设,支持企业与高校、科研院所构建产业技术创新联盟,构建技术合作开发平台,打造产品从实验室到工厂大规模生产的完整链条,提升晋江市的科技成果转化率、转化水平。”晋江市科技局局长蒋家兴表示,今年,晋江将继续引导龙头企业联合晋江高校、科研机构共建科研实验室,着力开展一批具有全局性、带动性的重大关键技术,重点突破原辅材料和生产装备关键核心技术等“卡脖子”环节。

值得一提的是, 2020年,科研平台累计汇集科研人才1103人,年服务企业1300家(次),累计与企业签订各类产学研、科技服务合同1099项,合作金额超1.41亿元。可以说,创新效益已经显现。

强强联合 科创平台间的协同联动

落地晋江后,科研创新平台如何创造更高的效益?各科研创新平台也在思考和探索。近两年科研创新平台间的合作更为紧密,希望通过不同平台间、多个平台与企业的合作,实现资源的有效整合,激发出企业、行业创新活力,让发展更加高质量。

“这两年我们加强了和其他科研创新平台的深度合作。”中鞋革晋江院副院长尹岳涛告诉记者,他们在和企业进行合作时发现,仅仅进行研发技术输出已经满足不了企业的需求,传统产业需要更多工业互联网、数字化、智能制造等元素的植入,“我们正与中科院海西院泉州装备所进行皮革验伤机的研发、与泉州华中科技大学智能制造研究院也在近期开展了‘鞋类设计开发IoT平台和智能化个性化定制系统的研发’,这些合作项目都是紧紧围绕着数字化发展。”

而借助平台间的合作项目开展,中鞋革晋江院创新经营模式,“我们改变了原有的以合作开发、委托开发、技术转让模式,成立了产业化应用推广中心,通过无偿为企业开发新产品、应用新技术,促进关键材料的销售,取得持续稳定的技术性贸易收入,形成良性循环。”尹岳涛指出。

同中鞋革晋江院一样,中纺院海西分院也正加强与其他平台、科研单位的合作。

“政府单位、企业、科研院校三方紧密结合,经过近三年的努力,我们实现了医用纺织新材料领域的突破。”郑小佳告诉记者,截至目前,中纺院海西分院医用新材料技术开发中心暨高端生物医用纺织新材料研发创新基地建设稳步推进,净化车间、配套基础实验室及3条医用新材料生产示范线建设基本完成。“这填补了福建乃至国内在植入性纺织品等高端医用新材料领域的空白,加快促进纺织鞋服产业转型升级。”

据悉,经过研发人员的攻关,中纺院海西分院和浙江大学、中纺院等多家单位合作的“人造皮肤”项目已完成试样,正在进行临床实验及工艺优化中;和晋江企业合作的“医用修复液体”项目成功开发出医用修复液体及其衍生制品医用冷敷贴;和香港博士技术团队合作的“类器官培养基”项目生产线搭建完成,并申请了2项发明专利,即将进入培养基试验阶段。

“通过多方合作,我们希望不仅仅让传统产业高新化,也希望新兴产业扎根晋江。”郑小佳表示,“1+1>2”的经济效益,已经在科创平台间的协同联动中体现。通过资源优势互补,相信未来可以发挥更大的效能。

归口管理 全面释放科创平台效益

今年4月7日,晋江市发布了《晋江市科学技术局关于加强晋江市公共科技创新平台规范管理的若干规定(试行)》。“此次出台相关的管理办法,就是想从顶层设计出发,有利于平台的做大做强,有利于更多的人才积聚和科技成果转化,进一步规范平台的建设和管理,充分发挥平台的科学效益和社会效益。”蒋家兴表示。

去年开始,晋江市公共科技创新平台统一进行归口管理。晋江以集成改革为抓手,优化平台运行机制,实现平台效能大跃升。在成功引进建设中国科学院大学福建学院智能制造学院、福州大学—晋江微电子研究院、中轻卫生用品研究院等,培育海峡青年创客坊、鸿盛果蔬等省级众创空间(星创天地)等基础上,形成三大本硕高校、10家公共科技创新平台、15家“双创”孵化载体的创新版图。

通过一系列优化调整,充分释放创新平台的科技创新的活力和效能。如哈工大机器人研发中心续签后,成立哈创投资公司,以企业化模式运营,现已有哈工(晋江)信息科技有限公司、哈工水力特种设备(福建)有限责任公司、哈工(晋江)智能机器人科技有限责任公司等3家孵化企业。皮革院将研发、检测一分为二,更好地进行技术研发及企业服务;福大晋江科教园发展中心调整为公益二类,以更加灵活的体制,招引人才、开展产学研合作;目前,海西院着手进行改革。

“经过不断的梳理,我们根据不同平台的属性给予合适的功能定位,实现整体的协同联动。”蒋家兴指出,比如福大晋江科教园、泉州装备所具有人才培养、基础研发、应用开发到产业化落地等全链条优势,中鞋革晋江院、中纺院海西分院等平台最擅长应用开发,能够整合国内外高校、科研院所的成果进行二次开发落地晋江,“不同平台的协同联动,使人才培养、基础研发、开发应用、孵化加速、产业化落地等各个环节串联形成一个闭环,最大程度释放科创平台效益。”

今年召开的晋江市十三届党代会五次会议指出,要释放科创平台效益。实施高水平科创平台建设行动,加快“一廊两区六基地”建设,投建国科大智能制造学院,推进福大科教园二期规划建设,强化平台联动,深化校院企合作、产学研用融合、科创与招商协同,用好国家科技成果转化引导基金,打通科研“最先一公里”和“最后一公里”,全面提高科研成果本土落地转化率。