施凯文(养正中心小学六年9班)

时光的琴弦,轻轻拨响,成长的旋律便在岁月的舞台上悠悠奏响。那一路上的声音啊,宛如空灵的诗韵,从心底泛起层层涟漪。它们皆是生命馈赠的珍贵乐章,伴我走过悠悠成长路。

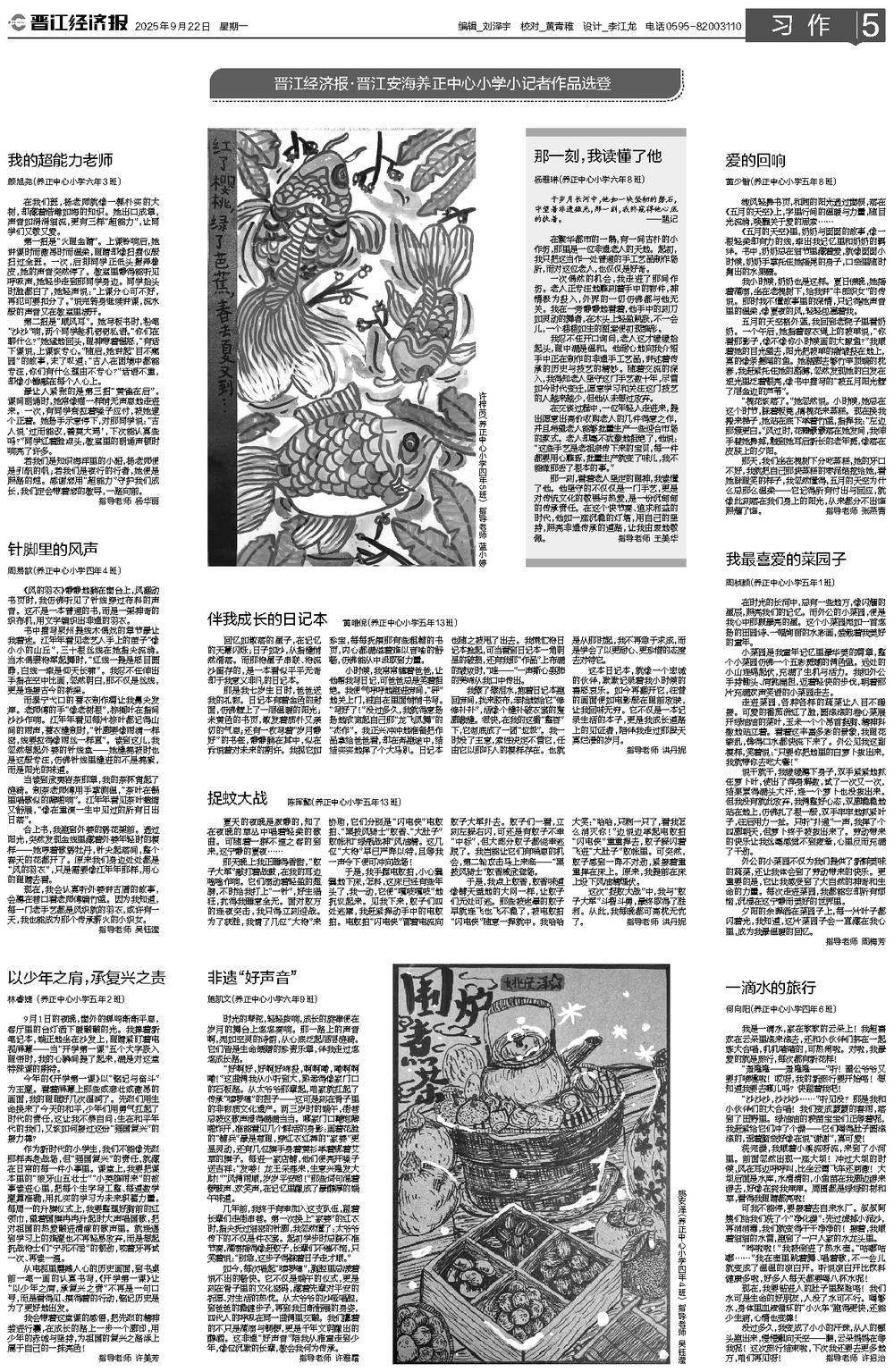

“好啊好,好啊好啼投,啊啊嘞,嘞啊啊嘞!”这曲调我从小听到大,熟悉得像家门口的石板路。从太爷爷那辈起,咱家就扛起了传承“嗦啰嗹”的担子——这可是刻在骨子里的非物质文化遗产。两三岁时的端午,街巷总被这歌声浸得满满当当。哪家门口鞭炮噼啪炸开,准能看见几个鲜活的身影:画着花脸的“铺兵”最是惹眼,穿红衣红裤的“家婆”更显灵动,还有几位旗手身着黄衫举着绑着艾草的旗子。每进一家店铺,他们便亮开嗓子送吉祥:“发喽!龙王采莲来,生意兴隆发大财!”“风调雨顺,岁岁平安哟!”那些词句混着锣鼓声、欢笑声,在记忆里酿成了最醇厚的端午味道。

几年前,我终于有幸加入这支队伍,跟着长辈们走街串巷。第一次换上“家婆”的红衣时,指尖抚过细密的针脚,我忽然懂了:太爷爷传下的不仅是件衣裳。起初学步时总踩不准节奏,蒲扇摇得像赶蚊子,长辈们不催不恼,只笑着说:“别急,这步子得踩着日子走才顺。”

如今,每次唱起“嗦啰嗹”,胸腔里总漾着说不出的畅快。它不仅是端午的仪式,更是刻在骨子里的文化密码,藏着先辈对平安的祈愿、对生活的热忱。从太爷爷的沙哑唱腔,到爸爸的稳健步子,再到我日渐舒展的身姿,四代人的呼吸在同一曲调里交融。我们攥着的不只是蒲扇与铜锣,更是千年文明酿出的醇酒。这非遗“好声音”陪我从稚童走到少年,像位沉默的长辈,教会我何为传承。

指导老师 许雅霜