周易歆(养正中心小学四年4班)

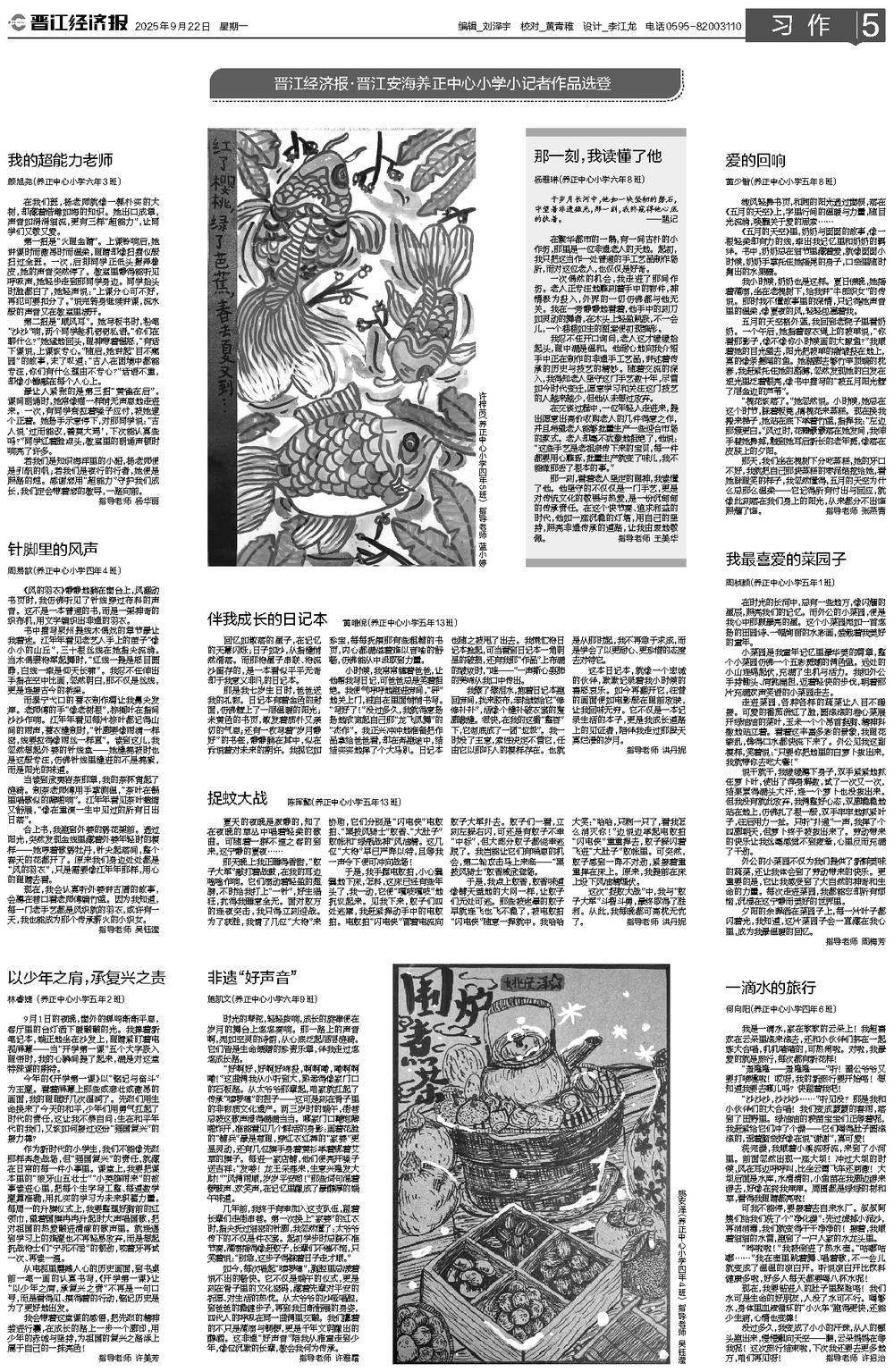

《风的羽衣》静静地躺在窗台上,风翻动书页时,我仿佛听见了针线穿过布料的声音。这不是一本普通的书,而是一架神奇的织布机,用文字编织出非遗的羽衣。

书中描写泉州提线木偶戏的章节最让我着迷。江年年看见老艺人手上的茧子“像小小的山丘”,三十根丝线在她指尖流淌。当木偶裴将军起舞时,“红线一提是怒目圆睁,白线一牵是仰天长啸”。我忍不住伸出手指在空中比画,忽然明白,那不仅是丝线,更是连接古今的桥梁。

而泰宁弋口的蓑衣制作篇让我鼻尖发痒。老师傅的手“像老树根”,棕榈叶在指间沙沙作响。江年年看见每片棕叶都记得山间的雨声,蓑衣缝制时,“针脚要像雨滴一样密,线要拉得像雨丝一样直”。读到这儿,我忽然想起外婆的针线盒——她缝棉被时也是这般专注,仿佛针线里缝进的不是棉絮,而是阳光的味道。

当读到武夷岩茶那章,我的茶杯竟起了涟漪。制茶老师傅用手掌测温,“茶叶在锅里唱歌似的噼啪响”。江年年看见茶叶蜷缩又舒展,“像在重演一生中见过的所有日出日落”。

合上书,我跑到外婆的绣花架前。透过阳光,突然发现金线里藏着外婆年轻时的模样——她哼着歌绣牡丹,针尖起落间,整个春天的花都开了。原来我们身边处处都是“风的羽衣”,只是需要像江年年那样,用心的眼睛去看。

现在,我会认真听外婆讲古厝的故事,会蹲在巷口看老师傅编竹篮。因为我知道,每一门老手艺都是风织就的羽衣,或许有一天,我也能成为那个传承薪火的小织女。

指导老师 吴钰滢