本报记者 杨静雯

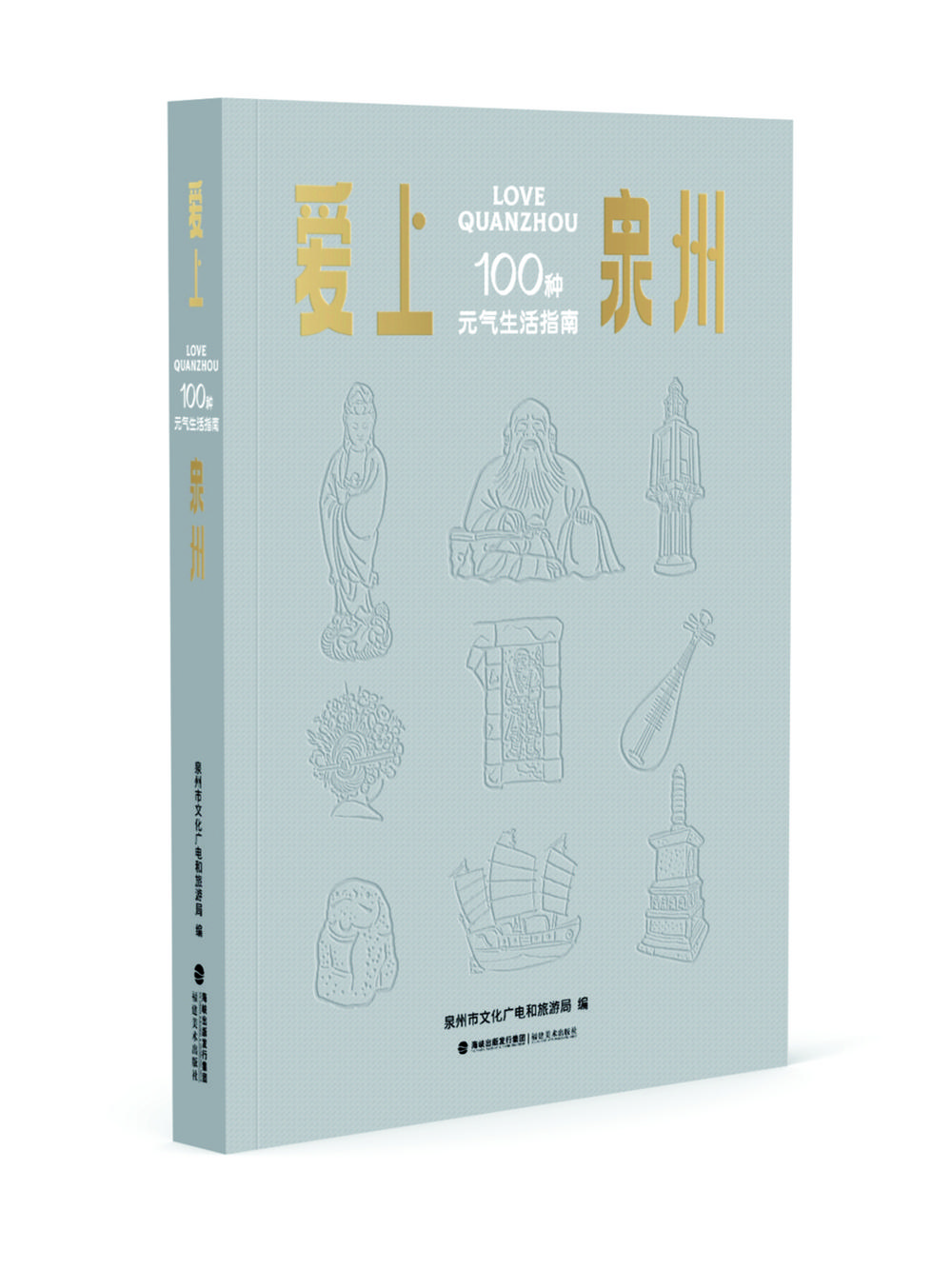

近日,新书《爱上泉州——100种元气生活指南》发布,引发关注。这本书以“海、城、山”为框架,从港湾、建筑、服饰等物质文化载体,到逛古城、戏窝子、茶乡等活态生活场景,12个主题如经纬线般编织出泉州文旅的整体脉络,收录了泉州100种充满活力的生活方式。

书籍设计简约素雅,160幅宋代造像通过拉页工艺呈现,书中大量精美图片通过附录板块细化上百处旅游目的地。100种元气生活指南,既是100个爱上泉州的理由,也是100种深度漫游泉州的旅游攻略。

本书执行策划陈秀洪深度参与了书籍创作过程。近日,记者与她展开对话,探寻这本书背后的创作故事。

记者:您参与创作《爱上泉州》的契机是什么?

陈秀洪:契机源于泉州市文旅局的延续性计划。2022年我们完成了《D调·泉州》(聚焦古城的人文旅游口袋书),当时文旅局提出了做成“ABCD”系列的构想,《爱上泉州》算是《D调·泉州》的延续。2023年,我们开始着手准备这本书。对我们来说,能执行这本书很荣幸,压力也不小,特别希望把泉州丰富的内容传递给更多人。

记者:当时是如何构思“爱上泉州——100种元气生活指南”这个书名的?有没有备选方案?

陈秀洪:最初是想做“爱上泉州的100个理由”,偏向单点清单式呈现。但经过讨论,我们觉得清单难以体现出丰富度,最终调整为“元气生活指南”。“爱上”是情感连接,“元气”则源于一位文化学者提出的“元气泉州”概念,契合泉州人热爱生活的烟火气;“指南”则兼顾实用性,希望读者能真正走进泉州的生活。

记者:全书以“海、城、山”为框架,这个顺序是如何确定的?

陈秀洪:这个框架是与泉州世遗之城的定位相呼应的,不同于以往常说的“山、海、城”,我们将顺序调整为“海、城、山”。泉州作为“海上丝绸之路”起点城市,因海而生、因海而兴,所以我们从“海”说起;从海而来,我们有了极具市井烟火和艺术气息的“城”;再往前走,我们到了“山”,就像最后一篇文章标题叫作“一路到桃源”。我们希望从海的浪漫、城的艺术到山的创造,层层递进展现泉州的多元。

记者:为什么是12篇文章?

陈秀洪:其实最早我们预备了20多个选题,经过筛选后留下了12篇。筛选标准首先得是有代表性的泉州文旅符号,其次是有故事性,能够落到一个人、一件事上,有一个聚焦点;再来是书中所呈现出来的旅游体验,要让读者到了现场也看得见。文章虽然只有12篇,但其中的景点,作者和摄影都去了很多次,要反复地去感受,寻找合适的切入点展开讲述。

记者:这12篇文章中,有没有哪一篇是让你印象比较深刻的?

陈秀洪:我印象比较深的是“城”的第一篇《梦回大宋》。这篇文章成稿比较快,由“文化杂家”青马撰写。她是一位在泉州生活了十多年的北京人,非常喜欢泉州,对泉州也有非常深入的了解,她更多的是从文博的角度呈现泉州宋式美学方面的内容,从东西塔的石雕浮雕切入,我们在配图上也相应地将160幅浮雕通过拉页工艺呈现。

记者:晋江的内容多集中在“海”的部分,这是出于什么考虑?

陈秀洪:晋江的滨海特质非常突出。塘东沙堤、深沪港的海岸线风光,梧林的华侨建筑,都与“海”的开放包容高度契合。比如梧林,它的华侨建筑本身就是海洋贸易与文化交融的见证,放在“海”的篇章里,能很好地诠释晋江与海的深度联结。我们筛选时,既看景观独特性,更看是否能体现“元气感”——也就是那个地方真实的生活气息和活力。

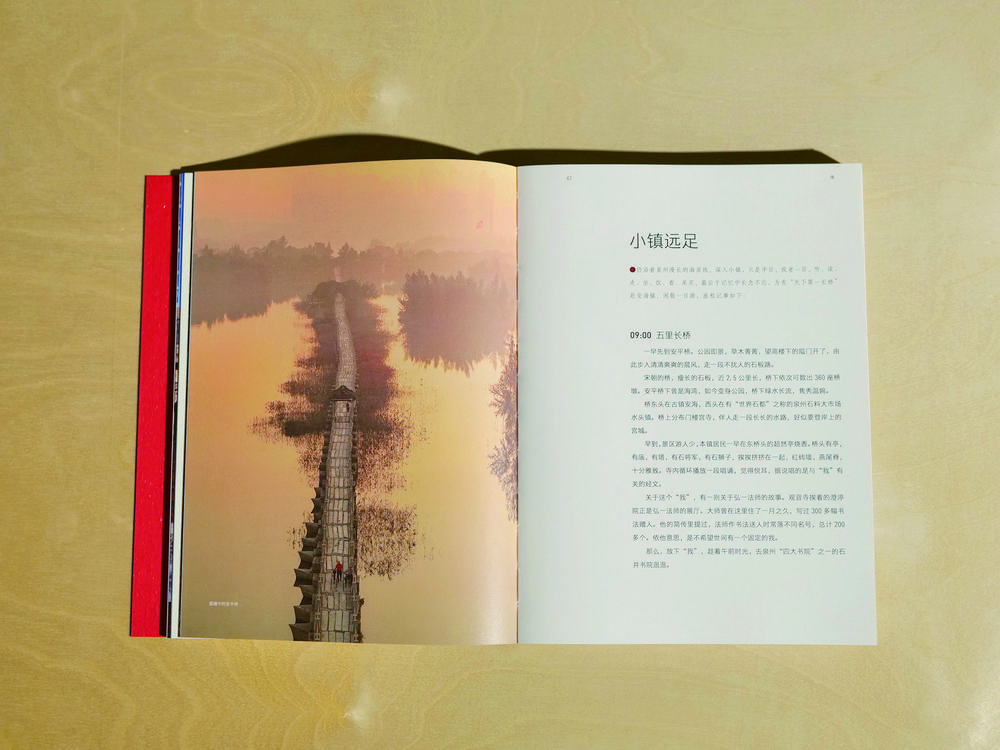

记者:我注意到,安海镇的篇章采用了游记的写法,以时间串联呈现游玩指南(如9点走安平桥、10点去石井书院)。这种写法有什么特别的考量?

陈秀洪:这篇叫《小镇远足》,希望能以点带面。安海有“小泉州”之称,安平桥的历史、古书院的文脉、老街的烟火,能浓缩一个小镇的多元气质。用时间线写,是想给读者一种“沉浸式远足”的参考,当他们去其他小镇时,也能带着类似的视角去发现细节。比如从清晨到午后,感受安海从宁静到热闹的节奏,这种体验是可复制的。

记者:创作中,晋江有哪些细节让您觉得“这就是元气所在”?

陈秀洪:安海那家开了17年的书店让我印象很深。它藏在老街里,有小说、诗歌类书籍,不定期还会举办读书会,装修也很贴合当代年轻人的需求。店主是位很有情怀的人,在当下这个时代,这种不浮躁的坚持,让人走进其中就会觉得很美好。

记者:这是一本关于泉州的生活指南,但对于美食的描写好像比较少,这是什么原因呢?

陈秀洪:其实,一开始我们也有想法将美食的内容加入,但由于一本书的篇幅有限,无法面面俱到,所以将美食内容放进了副册《泉州漫游路书——从古城到山海》。还有一点是,如果只是简单的推荐美食,对游客来说上网搜索的方式更为便捷,我们希望这本书能够呈现一些更有深度的内容。如果以后有机会,也想出一本深挖泉州美食故事的书。

从海的浪涛到城的街巷,《爱上泉州》里的晋江故事,正是泉州“元气生活”的生动切片——既有山海的馈赠,更有人情的温度。