本报记者 曾小凤 董严军

防水套伞、手电筒伞柄伞、劳斯莱斯伞……持续的产品创新,让晋江伞出圈的“网红爆品”接连不断;坚持链式思维,在全产业链的基础上,提升标准化建设,持续补齐营销链上的短板,推动晋江制伞业强链补链持续向高攀升;持续投入设备研发,伞中棒5G工厂规模化投产,行业提质扩面向智转型。

过去一年,在多个“组合拳”的合力下,晋江制伞产业集群市场竞争力再上新台阶。

网红爆品接连不断

回顾2024年晋江制伞业,防水套伞(杯套伞)是绕不开的一款“网红爆品”。这一款产品的设计带有防水套,伸缩式防水伞套一推一拉,伞面上的水便可排出,伞套牢牢裹住雨水和湿伞,不会弄湿地板,即使车用也很方便。

这款集合了超高颜值、超高品质、超高质感等优点的产品,让不少电商采购商拿现金排队等着下单。去年夏天,东石不少厂家都处于供不应求状态。

抢抓国内消费市场升级的风口,东石伞“爆品”不断。前两年风靡一时的“手电筒伞柄伞”,90%来自东石制造;“三折自开收伞”亦有超90%来自东石,年销售额超20亿元;东石制造的玻璃纤维成品伞的市场份额,也占全国90%以上。

多项“单品冠军”的背后,源于晋江东石制伞业完善的产业链配套。

“这是我们公司今年的创新产品,中骨增加至6根,尾骨增加至3根(行业称之为‘6+3’),已经供应了三四万打。”晋江市金铭雨具有限公司总经理王斌告诉记者,去年的爆款产品是“3+2”,仅这一款伞架就卖了接近十万打。

记者深入行业一线了解到,“6+3”的伞架产品,纤维材料占三分之二,上述的防水套伞是全纤维伞架。

记者走访获悉,以前东石只供应国内电商商家伞架,现在一些厂家连成品也可以供应。东石制伞厂家的竞争力在不断提升,在深耕外贸的基础上,也具备了国内电商的供应能力。

持续升级的竞争力,来自产业链的优势。只要有一款产品出来,在晋江东石很快就能找到配合的厂家。在东石,纤维伞架厂有四五十家,伞架配件的上游拉纤厂也有四五十家。据不完全统计,东石拉纤厂的设备增加了七八十台,伞架厂的产业链也在不断延伸,不少企业自设包胶厂。

标准化迈出新步伐

在大众的刻板印象中,晋江东石制伞业以出口为主,国内的市场并不大。然而,持续创新的东石伞正在将此改变。

去年,晋江市伞业行业协会召开了一场以“强化产品标准研制,推动制伞业高质量发展”为主题的精益管理培训会,并进行了《电动伞技术要求》团体标准发布,以及两项团体标准起草启动,这标志着晋江制伞业在标准化道路上,又迈上了一个新的台阶,进一步提升晋江制伞业产业集群的市场竞争力。

“电动伞伞柄涉及电池、电机、电控等多个技术,目前全球没有对这一款产品进行规范,行业没有可参考的标准,为解决没有标准可依的现状,协会牵头先把团体标准制定出来,保护消费者权益。”海峡(晋江)科技创新中心总经理丁敬堂告诉表示。

晋江市伞业行业协会会长王翔鹏表示,随着全球经济一体化进程的加快,市场竞争日益激烈,消费者对于产品的要求也在不断提高。强化产品的标准研制工作,是从根本上提升产品质量的关键。团体标准的发布及起草,标志着晋江制伞业在标准化建设道路上持续推进,不断迈出新的步伐。

记者走访获悉,自开收电动伞占有60%的伞具市场,其中,自开收安全式节节收占自开收电动伞的30%,可见电动伞不仅占有较大的市场份额,而且产品还在持续不断优化并获得市场认可。

纵观全国制伞业,除晋江,还有厦门、漳州,以及深圳、上虞、萧山、郸城等地,每个产业集群都有自己的特点,区域内也有不同的产品和技术,每款产品的制造工艺、规模、型号、材料、质量的差异也很大,很难有统一的标准评判,零件也没法通用,导致制造成本加大、产品的生产周期拉长及产品质量不稳定。“晋江制伞业标准先行,抢占先机。”丁敬堂表示,晋江制伞集群高度重视标准的研制工作,不仅产品有统一的评判标准,产业链之间的协同也更有效、提升制造效率,增强了产区及企业的竞争力及盈利能力。

全球每3把伞就有1把来自晋江,在庞大的产业集群及完整的产业链的加持下,晋江制伞业积极推动标准化建设,在标准化建设的推动下,晋江制伞业已经逐步形成了一个完整的产业链。从原材料采购到产品设计、生产、销售,各个环节都在标准的引导下进行优化与升级。随着产业链的完善,企业之间的合作与协作也愈加紧密,为整个行业的健康发展奠定了坚实的基础。

例如,优安纳、梅花、盈利、虞牌等多家制伞企业和科研机构共同参与了48份制伞领域相关团体标准的制定。这些标准涵盖了产品、工艺、材料、方法及装备等多个方面,有效增强了产业链的竞争力。通过团体标准的制定,各企业能够在一定程度上减少盲目竞争,形成良性循环,提升整个行业的综合竞争力。

制造环节加“数”转型

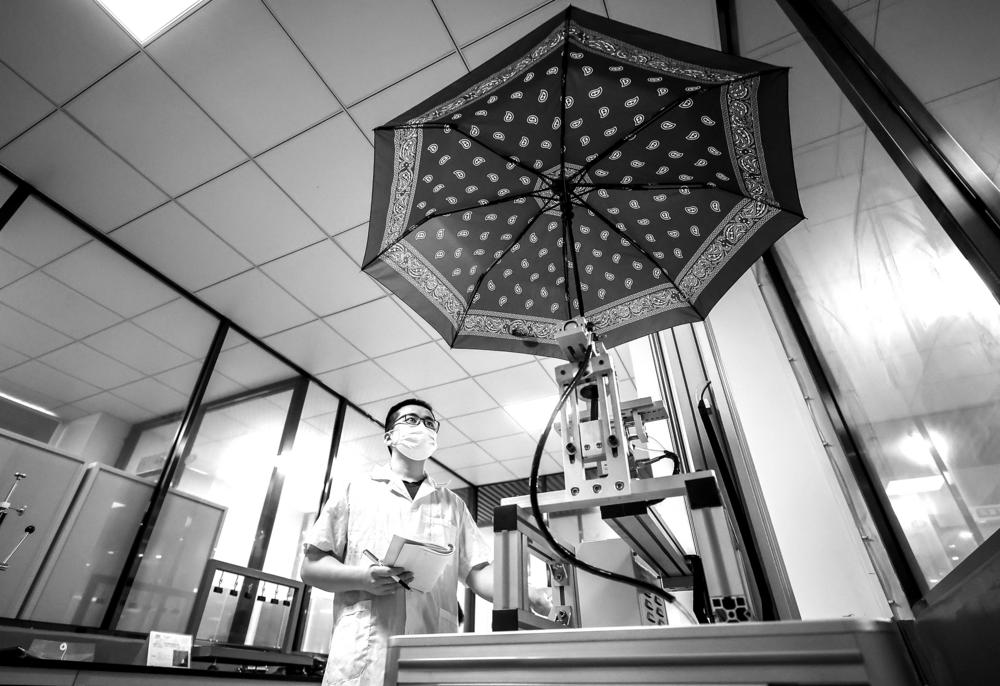

伞中棒智能装配生产线(伞中棒5G工厂)规模化投产是2024年晋江乃至全国制伞业的一件大事,这标志着晋江制伞业取得了“机器代工”的新突破。智能智造持续推进,行业正加快培育新质生产力,向高质量发展。

在晋江五里工业园区,晋江市聚赢数控科技有限公司(以下简称“聚赢数控”)7条伞中棒智能装配生产线,马不停蹄地运行着,一根根中棒排着队落到出口框里。

聚赢数控这一从2015年就投入研发的伞中棒智能生产线,经过8年时间的持续研发,经历了4次升级迭代,目前设备终于进入了产业化生产阶段。“这一项目还在不断扩大规模,目前正在进行厂房扩充装修,2025年将投入20条生产线。”该公司总经理萧天佑表示。

伞中棒智能装配生产线项目,将伞中棒装配过程中十多个繁杂手工工序完全用机器替代,一条线替代8名工人的工作量,可以全天候生产,节省90%以上用工,不仅解决了行业用工难、用工贵的痛点,而且达到高自动化、高效率、高精度、低成本的生产模式。

“聚赢数控打造的是智能工厂,不仅单条生产线智能化,同时借助软件系统将所有的设备串联起来,通过数字化的方式对生产的各个环节进行监控,时时了解生产过程中各个环节的情况,进而持续进行效率及产品质量的优化和提升。”萧天佑说,接下来还将进行智能品检设备的开发,正向着全球伞中棒智能工厂迈进。

制伞企业是典型的劳动密集型产业。小小一把伞,涉及的材料、配件多且杂,工序多达上百道。伴随中国内地经济的发展,晋江制伞业正持续通过新设备的开发投用,培育新质生产力。

记者走访行业了解到,不仅伞中棒5G工厂规模化投产,包括优安纳、梅花、雨相伴在内的多家制伞龙头企业,均不同程度地开发出多种减少人工、提高效率和产品品质的设备。

特别值得一提的是,2024年在晋江市伞业行业协会的推动下,行业组织开展多场企业数字化转型的培训和对接会,推动行业加速数字化转型升级。其中,优安纳伞业便积极对接相关机构,借助“外脑”推动企业数字化转型,为企业可持续发展注入新活力。