蔡燕卿

应有7年,未曾探访紫帽山。

偶与友人聊起,想到王十朋诗云“清源水接南溟,紫帽山齐泰岳乔。”在两千多个晨曦夜暮的轮替里,紫帽山是否依然处处风韵有致?遂,乘兴而行。

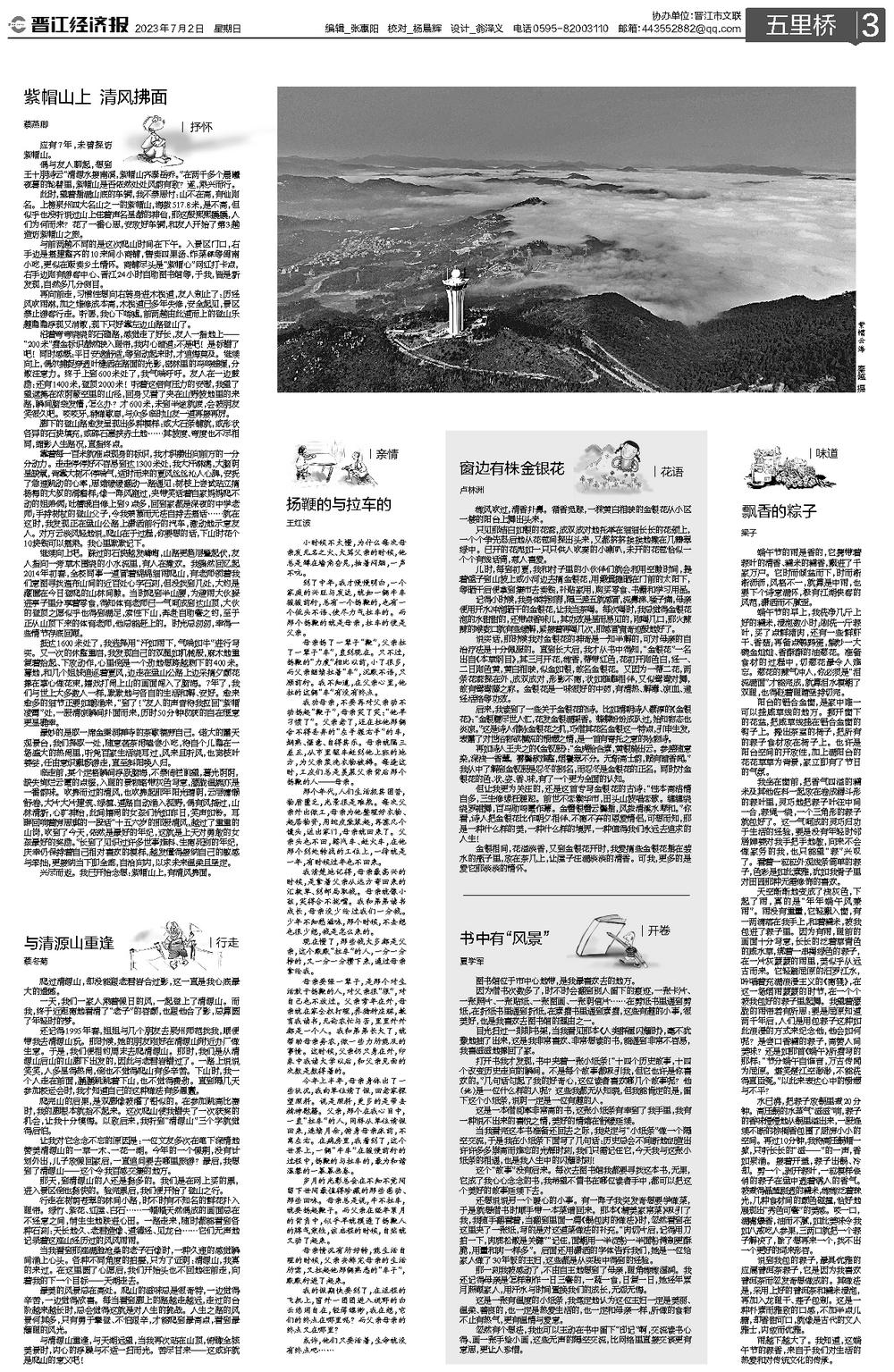

此时,望着插满山底的车辆,我不禁思忖:山不在高,有仙则名。上榜泉州四大名山之一的紫帽山,海拔517.8米,是不高,但似乎也没听说过山上住着声名显赫的神仙,那这般熙熙攘攘,人们为何而来?花了一番心思,安放好车辆,和友人开始了第3趟造访紫帽山之旅。

与前两趟不同的是这次爬山时间在下午。入景区门口,右手边是搭建整齐的10来间小商铺,售卖四果汤、炸菜粿等闽南小吃,更似在贩卖乡土情怀。商铺尽头是“紫帽心”网红打卡点,右手边则有游客中心、晋江24小时自助图书馆等,于我,皆是新发现,自然多几分侧目。

再向前走,习惯性想向右转身进木栈道,友人制止了:历经风吹雨淋,加之维修成本高,木栈道已多年失修,安全起见,景区禁止游客行走。听罢,我心下唏嘘,前两趟由此道而上的登山乐趣隐隐浮现又消散,现下只好靠左边山路登山了。

沿着弯弯绕绕的石磴路,感觉走了好长,友人一指地上——“200米”描金标识赫然映入眼帘,我内心暗道:不是吧!是标错了吧!同时感慨:平日安逸舒适,等到动起来时,才追悔莫及。继续向上,偶尔捕捉穿透叶缝洒在路面的光影,密林里的鸟鸣蛙噪,分散注意力。终于上到600米处了,我气喘吁吁。友人在一边鼓励:还有1400米,登顶2000米!听着这倍有压力的安慰,我望了望遮掩在浓阴蔽空里的山径,回身又看了夹在山野坡地里的来路,瞬间脑袋发懵,怎么办?才600米,未到半途就废,会被朋友笑很久吧。咬咬牙,稍做歇息,与众多临时山友一道再接再厉。

脚下的登山路愈发呈现出多种模样:或大石条铺就,或形状各异的石块填充,或碎石裹挟赤土地……其坡度、弯度也不尽相同,缩影人生路况,直指终点。

靠着每一百米就准点现身的标识,我才积攒出向前方的一分分动力。走走停停好不容易到达1300米处,我大汗淋漓,大脑明显缺氧,背靠大树不停喘气,适时而来的夏风丝丝沁人心脾,安抚了急速跳动的心率,思绪缓缓翻动一路遇见:树枝上尝试站立摘杨梅的大叔的滑稽样;像一阵风跑过,夹带笑话着自家妈妈爬不动的姐弟俩;吐槽晚自修上到9点多,回到家都是深夜的中学老师;手持树杖的登山父子,令我羡慕而无法自持去搭话……就在这时,我发现正在盘山公路上潇洒前行的汽车,激动地示意友人。对方云淡风轻地说,爬山在于过程,你要想的话,下山时花个10块钱可以搭乘。我心里默默记下。

继续向上吧。踩过的石块越发嶙峋,山路更趋层叠起伏,友人指向一旁草木围绕的小水流里,有人在撒欢。我骤然回忆起2014年初春,全校同事一道冒着绵绵细雨爬山,有老师领着我们意图寻找遍布山间的近百处心字石刻,但没找到几处,大约是藏匿在今日登爬的山林间隙。当时爬到半山腰,为避雨大伙躲进亭子里分享着零食,得知体育老师已一气呵成到达山顶,大伙的登顶之愿似乎也得到满足,索性下山,奔赴自助餐之约,至于正从山顶下来的体育老师,他总能赶上的。时光总匆匆,幸得一些情节存底回顾。

抵达1600米处了,我选择用“汗如雨下,气喘如牛”进行写实。又一次的休整重启,我发现自己的双腿如机械般,麻木地重复着抬起、下放动作,心里倒是一个劲地想跨越剩下的400米。蓦地,和几个姐妹追逐着夏风,边走在盘山公路上边采摘夕颜花捧在掌心做花束,嬉戏打闹上山的画面闯入了脑海。7年了,我们与世上大多数人一样,默默地与各自的生活和解、安好。愈来愈多的细节正要如潮涌来,“到了!”友人的声音将我拉回“紫帽凌霄”处,一股清凉瞬间扑面而来,历时50分钟收获的自在惬意更显确幸。

最妙的是取一席金粟洞禅寺的茶歇犒劳自己。偌大的露天观景台,我们择取一处,随意茗茶闲嗑尝小吃,将自个儿隐在一场盛大的热闹里,听凭百家生活绕耳过,风来且听风,也赏枝叶婆娑,任由意识飘移游走,直至斜阳唤人归。

临走前,某个定格瞬间浮跃脑海,不禁倚栏眺望,暮光阴阴,缺失绚烂云霞的点缀,入眼的景物略带灰色写意,朦胧温婉亦是一番韵味。吹拂而过的清风,也吹拂起那年阳光晴明,云层慵懒舒卷,大片大片建筑、绿植、道路自动涌入视野,偶有风摇过,山林清新,心旷神怡,此间嬉闹的女孩们恍如昨日,笑声如铃。耳畔回响着房思琪的一段话“十五六岁的那股清风,越过了重重的山岗,吹到了今天,依然是最好的年纪,这就是上天对勇敢的女孩最好的奖励。”长到了见识过许多世事难料、生离死别的年纪,庆幸仍保持着自己相对喜欢的模样,越发懂得接纳自己的敏感与笨拙,更接纳当下即全部,自洽向内,以求未来温柔且坚定。

兴尽而返。我已开始念想:紫帽山上,有清风拂面。