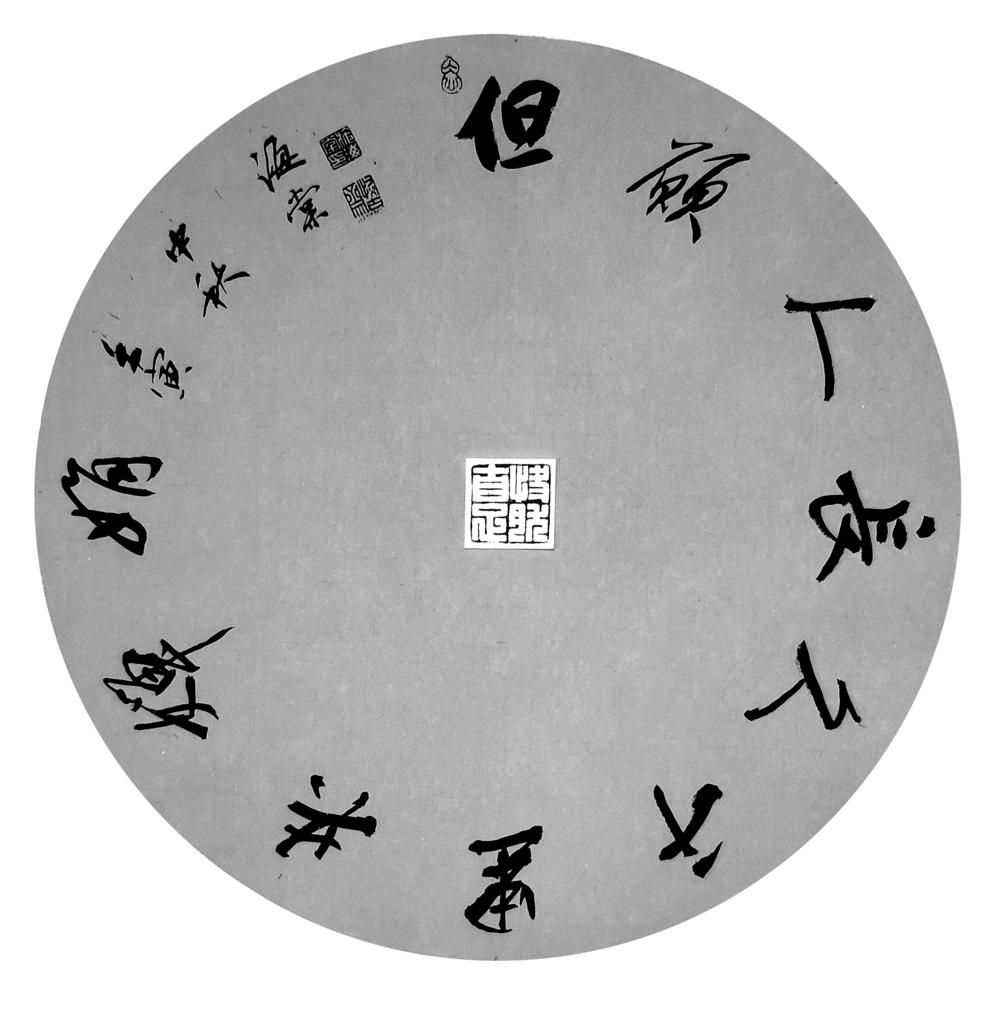

张子瑜

“海上生明月,天涯共此时。”中秋佳节,亲朋好友团聚,围坐一桌博饼,骰子碰击瓷碗,声音清脆悦耳。每当状元、榜眼出现时,总是欢呼阵阵,笑语连连。

博饼这种民俗活动在闽南盛行了数百年,甚至省外很多地方也在中秋节博起了饼,足见这种民俗活动生命力之旺盛。

大凡民俗,都是老百姓在长期生活中不断积累、不断修正的文化传承,其中有不少是对历史名人或史上大事的追怀,这也是民俗的重要来源之一。民间传说,中秋节博饼是郑成功部将洪旭首创的。其时,郑成功据守厦门,士卒大都来自异乡,中秋佳节难免思亲怀乡。为了宽解士卒愁绪,激励士气,洪旭巧妙地设计博饼游戏,让士卒们享受到中秋佳节的快乐。这个游戏很受老百姓的喜爱,久而久之,就形成了民间风俗。博饼给老百姓带来了节日的欢声笑语,也寄托着人们对民族英雄郑成功的敬仰。

初秋时节,我寻访了洪旭将军在厦门岛的遗踪。

从厦禾路进入开禾路,穿过熙熙攘攘的八市海鲜市场,便进入洪本部街。洪本部街因洪旭而得名。洪旭(1605—1666),同安人,原为郑芝龙的部下;郑芝龙降清后,他追随郑成功,举兵抗清。由于治军严整、能征善战,他被先后任命为户官、少师、水师右军、水师总督。郑成功北伐时,洪旭兼任兵官,留守金门、厦门两岛。郑成功收复台湾后,洪旭辅佐郑成功世子郑经留守厦门。如今的洪本部街38-44号,据考证就是洪旭兵部衙门所在地,称为“本部堂”,街名也由此而得。而连接洪本部街的洪本部巷,得名的原因也与此相同。

数百年风雨沧桑,如今在洪本部街已经找不到当年堂皇气派的“本部堂”了。洪本部街,名虽为街,其实是一条狭窄的巷子,房屋古旧,门墙破败,电线杂乱而低垂。在通往洪本部巷拐角处的洪本部街35号老宅侧面墙上,镶嵌着一块石碑。石碑立于清乾隆四十五年,石碑额头雕刻着富有立体感的精美图案,“皇清”二个大字很是显眼。“皇清”下面刻着碑名“重修洪本部渡头碑记”,碑文内容依稀可见。其中文字曰:“渡头洪本部者,何昉乎?盖闻诸父老相传,以为洪讳旭公筑石成津,利于行人,故名之。但造自何年,无从查考。间有补葺重修,非□一次”。又曰:“特捐清俸以倡增修,适此津者十余户,亦欣然乐善。”由碑文可知,渡头原为洪旭捐献俸禄倡建,因而以其名命之,而且渡头就在洪本部街尽头。沧海桑田,当年的洪本部渡头,如今已经变成了狭窄街巷。而洪本部街巷外围鹭江道,则盖起高楼大厦。

在洪本部街,我还找到了嵌于陈氏宗祠昭惠宫外墙上的一方石碑:增修洪本部路头碑。其左上角已经缺损,碑石仅剩四分之三,但碑文内容清晰可见,曰:“渡头之有洪本部也,闻自洪公倡始举义,筑石成梁,因以为名。其创造时自何年,补葺经于何手,前既莫考,后愈难稽”,“世久年湮,涛冲浪击,倾圮特甚……思济涉之维艰,爰与二三同志者共议增修。”碑文赞扬了洪旭修建渡头之事迹,说明渡头名称之来历。缺损的石碑有人为切割的痕迹。路边的阿伯告诉我,那是以前业主在墙上开挖排油烟孔所致,这真令人啼笑皆非。

在昭惠宫外墙下,还竖立着“洪本部路头告示”石碑。残缺的碑石仅剩余上半部,其碑文刻着的立碑时间为“光绪贰年贰月十”,“十”字之下为残缺部分。断断续续的碑文为“厦门一岛,四面环海,港深坪浅……人物起落,得以登岸,甚为稳便,如洪本部路头”,“贪图占地,不顾碍人,辄将傍近路头之海坪侵占,填土盖房”,“永远不得侵占填筑,尚再侵占填筑,伏乞立舆重惩”。碑文赞颂了洪本部渡头为人们提供了方便,也警告侵占海坪乱搭盖者必遭重罚。

这一天,我游走洪本部街巷,寻访洪将军遗踪。民间传说洪旭为博饼的首创者,既寄托人们对郑成功的敬仰,也寄托人们对这位郑氏部下的追怀。尽管这个“首创者”的归属无从稽考,甚至有学者提出异议,列出种种理由,认为他不可能是博饼的首创者。然而,洪旭是博饼的首创者之传说,已经广为流传。博饼也因为有了洪旭来当首创者,而更有内涵,更富趣味。