谢美永

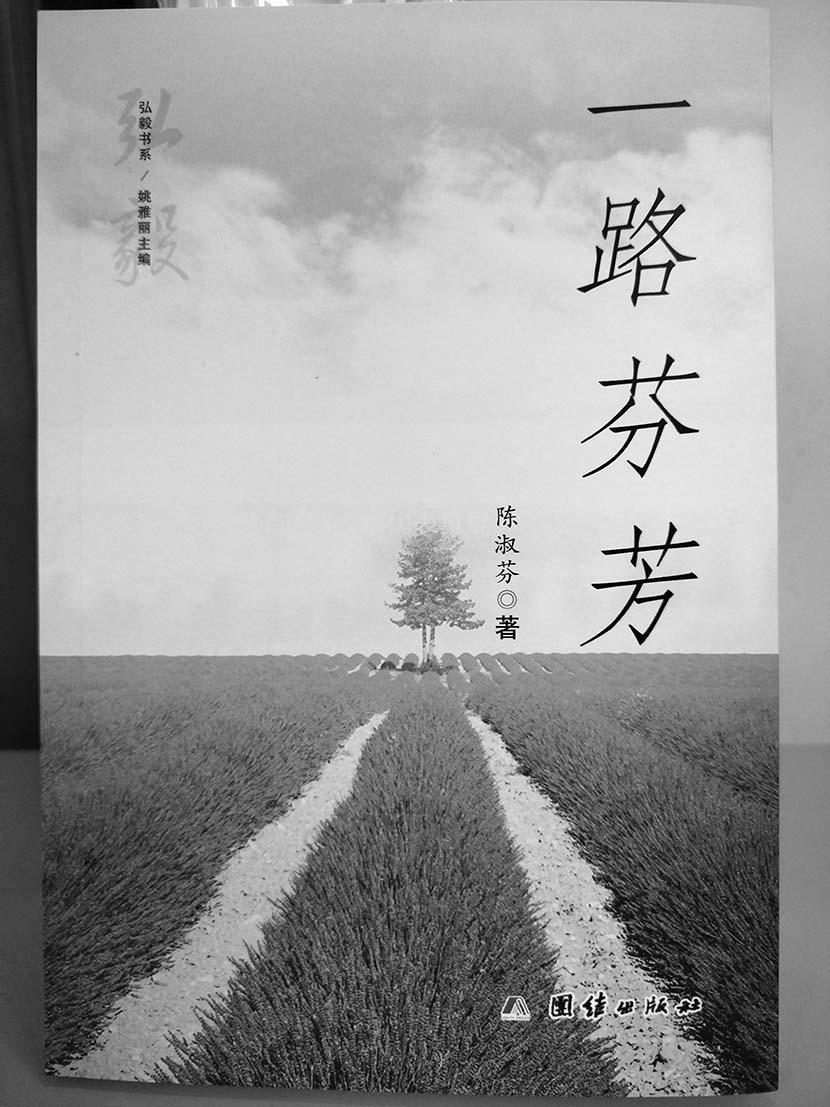

当淑芬姐把她的散文集《一路芬芳》给到我手上时,天正下着雨,急不可耐的天空,心情恐怕和我一样。打开扉页,看到淑芬姐早已写好“美好永存”四个字,心底涌起一股暖流,像大雨一样奔腾,润泽周身。

淑芬姐要出书,我是早就知道的。去年春暖花开之际,她约我帮她拍照片,说要用在新书上。在刺桐公园,淑芬姐与火红的三角梅相遇。我认识的淑芬姐有着三角梅一样的激情和热烈,我觉得在三角梅映衬下的淑芬姐,更能彰显生命的辉煌和生活的本真。我选了个角度拍了张照片,没想到得到她的认可,用在了新书上。

像书名一样,打开《一路芬芳》,一股浓郁的墨香扑面而来,又不单纯墨香,还有字里行间飘浮着的无名小花一样淡淡的清香。看到首篇《石鼓山上的张望》,明朝泉州著名的思想家李贽,便鲜活地出现在面前。他儒雅的形象、深邃的思想,在淑芬姐的笔下如一道清流汩汩流淌。这篇有深度的文化散文,以女性的笔触刻画了李贽生命的轨迹,角度独特,从故乡到异乡,从幼时启蒙到学术成熟,淑芬姐娓娓道来,在有限的篇幅里,描写了一个思想家多维的形象。我想象着,那时淑芬姐站在石鼓山上,一定是李贽故乡的风温暖了她,给了她灵感。我想,那时淑芬姐的眼睛一定是湿润的,深蓝天空下,她像思想家一样思索着。“世人读不懂他深邃双眸中的孤傲,深藏的超凡脱俗,思想的空灵。他性格不羁,坚持自我。不恋人间烟火的腥味,不屑世界的纷繁……”在石鼓山上,淑芬姐完成了时空转换,李贽这个大思想家的精神、品性,瞬间涌上脑海,跃然纸上。

淑芬姐出生在浙江金华,有泉州血统,机缘巧合,又嫁到了泉州惠安,似乎是人生轮回。幼年生活婉约温馨,婚后重回祖籍地,淑芬姐的人生多了一重色彩,这色彩映照在她的写作生涯上,就显得格外摇曳多姿。《老街里的乡恋》《根》《家有小弟》《家在泉州》《山坡上的爷爷》等,写了家乡情、故土情、姐弟情、爱情,情像一根根线,牵扯着淑芬姐的思绪,浪漫而感人。当十八岁那年跟着父亲第一次回到故乡惠安辋川,看到陌生的街道、陌生的建筑、陌生的人、陌生的服装,这些本该属于自己司空见惯的东西,因为地缘之故,竟在自己生命的第十八个年头才见到。当然,她也第一次得知,父亲还有一个叫“阿臭”的外号。“我偷偷笑了,原来爹爹也有外号。”看到这里,我也笑了,我笑淑芬姐怎么可以笑自己父亲有外号呢!我也有外号,现在只有电话里的母亲会叫我的外号,每每听到,就像回到母亲身边。我猜想淑芬姐的爹爹听到别人叫他的外号,也一定会感到亲切,并且会流一串长泪。

从遥远的浙江金华写到东海之滨泉州,就像坐在绿皮火车上平稳,旅途平淡,不用华丽的辞藻,每一篇每一行,就像淑芬姐的为人——质朴!作为文友,我和淑芬姐常有交流。她经常鼓励我,像老大姐一样,指出我的不足。我喜欢她的文章,原因之一,就是质朴的语言,这也是她的文章的主要特色。“人和树多么相似啊!古榕根基宏大,无论看上去有多远,地下的树根仍盘结交错在一起。”(《根》)“沉甸甸的果实,压得葵花秆弯下了腰,我们的心里也乐开了花。”(《家有小弟》)“涂岭在辋川以北,爷爷的坟头也朝北,这寄托着爷爷对奶奶的无尽牵挂!”(《山坡上的爷爷》)。这样的文字接地气,贴着生活,像路边的无名小花,素面朝天,无需修饰,一点都不妖艳,却又使人容易记得住。

在文学的路上,淑芬姐一直谦逊地说自己是“新兵”,做一名“新兵”也是有好处的,那就是会不断逼自己努力,逼自己勤写,逼自己向上。