颜长江

我钟爱于晋江山川风物的探胜,感觉访镇寻风是一种心路的历程。

自从离开故乡以后,我怀揣着“爱安海”的情愫,对故乡安海更是感到分外亲切。最近,安海古镇首登《中国古镇》特种邮票,那绰然风姿的瑞光塔影,聚美于方寸之间,亮丽于世人眼前,自豪之情油然而生。

也许我欣悦的思绪,是被系列邮品图案提炼出的意境吸引,对这曾经形影不离的白塔,在认知上有了新的提升和收获。如此以独特视角彰显海丝名城的胜概,展示国家级历史文化名镇的风采,成为具有地域内涵的代表性古建筑标志,诚是一张大美晋江与魅力安海的文化名片。

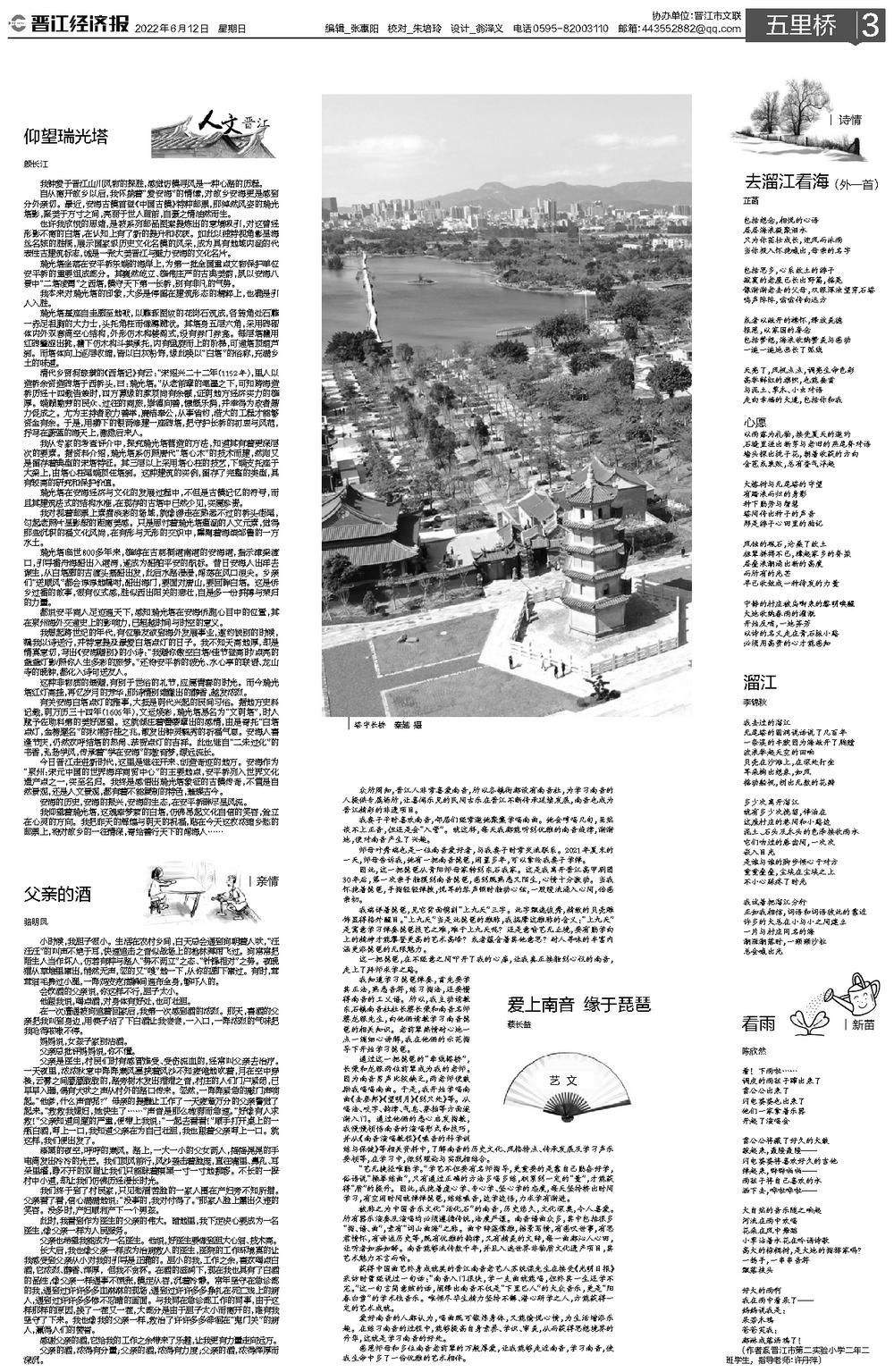

瑞光塔坐落在安平桥东端的海岸上,为第一批全国重点文物保护单位安平桥的重要组成部分。其巍然屹立、雄伟庄严的古典美韵,夙以安海八景中“二塔凌霄”之西塔,镇守天下第一长桥,别有非凡的气势。

我本来对瑞光塔的印象,大多是停留在建筑形态的精粹上,也确是引人入胜。

瑞光塔基座自圭脚至地袱,以雕琢图纹的花岗石筑成,各转角处石雕一赤足袒胸的大力士,头托角柱而做蹲跪状。其塔身五层六角,采用砖砌体内外双套筒空心结构,外形仿木构楼阁式,设有券门券龛。每层塔檐用红砖叠涩出挑,檐下仿木构斗拱承托,内有盘旋而上的阶梯,可通塔顶葫芦刹。而塔体向上逐层收缩,皆以白灰粉饰,缘此唤以“白塔”的俗称,充满乡土的味道。

清代乡贤柯琮璜的《西塔记》有云:“宋绍兴二十二年(1152年),里人以造桥余资造砖塔于西桥头,曰:瑞光塔。”从老前辈的笔墨之下,可知跨海造桥历经十四载告竣时,四方募缘的款项尚有余额,证明地方经济实力的雄厚。端赖勤劳的民众、过往的商旅,崇德向善,慷慨乐捐,并幸得为政者鼎力促成之。尤为主持者致力善举,廉洁奉公,从事省约,浩大的工程才能够资金有余。于是,用攒下的银两修建一座砖塔,把守护长桥的初衷与风范,抒写在蔚蓝的海天上,激励后来人。

我从专家的考查评介中,探究瑞光塔营造的方法,知道其有着更深层次的要素。据资料介绍,瑞光塔系仿照唐代“塔心木”的技术而建,然则又是留存着典型的宋塔特征。其三层以上采用塔心柱的技艺,下端支托座于大梁上,由塔心柱尾端顶住塔刹。这种建筑的实例,留存了完整的类型,具有较高的研究和保护价值。

瑞光塔在安海经济与文化的发展过程中,不但是古镇记忆的符号,而且其建筑法式的结构水准,在现存的古塔中已然少见,实属珍贵。

我对视着邮票上素描淡彩的场域,就像游走在熟悉不过的桥头街尾,勾起老照片显影般的距离美感。只是思忖着瑞光塔蕴涵的人文元素,觉得那些沉积的福文化风尚,在有形与无形的交织中,熏陶着海滨邹鲁的一方水土。

瑞光塔临世800多年来,雄峙在古刺桐港南港的安海港,指示津梁渡口,引导番舟海船出入港湾,遂成为船舶平安的航标。昔日安海人出洋去谋生,从白塔脚的古渡头搭船出发,此后水路漫漫,闯荡在风口浪尖。乡亲们“送顺风”都会谆谆地嘱咐,船出海门,要面对唐山,要回眸白塔。这是侨乡过番的故事,很有仪式感,胜似西出阳关的悲壮,自是多一份拼搏与荣归的力量。

都说安平商人足迹遍天下,感知瑞光塔在安海侨胞心目中的位置,其在泉州海外交通史上的影响力,已超越时间与时空的意义。

我想起跨世纪的年代,有位挚友欲到海外发展事业,邀约饯别的时候,嘱我以诗送行,并特意提及最爱白塔点灯的日子。我不知天高地厚,却是情真意切,写出《安海赠别》的小诗:“我赠你傲空白塔/佳节登高时/点亮的盏盏灯影/照你人生多彩的旅梦。”还将安平桥的波光、水心亭的联语、龙山寺的晚钟,都化入诗句送友人。

这种非物质的馈赠,有别于世俗的礼节,应属青春的时光。而今瑞光塔红灯高挂,再忆岁月的芳华,那诗情别绪酿出的醇香,越发浓烈。

有关安海白塔点灯的雅事,大抵是明代兴起的民间习俗。据地方史料记载,明万历三十四年(1606年),文运焕彩,瑞光塔易名为“文明塔”,时人赋予佐助科第的美好愿望。这就倾注着簪缨辈出的感情,由是寄托“白塔点灯,金榜题名”的秋闱折桂之兆,散发出钟灵毓秀的祈福气息。安海人喜逢节庆,仍然欢呼结塔的热闹、恭贺点灯的吉祥。此也继自“二朱过化”的书香,弘扬学风,传承着“学在安海”的教育梦,源远流长。

今日晋江走进新时代,这里是继往开来、创造奇迹的地方。安海作为“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”的主要地点,安平桥列入世界文化遗产点之一,实至名归。我终是感悟出瑞光塔象征的古镇传奇,不管是自然景观,还是人文景观,都有着不能复制的特色,璀璨古今。

安海的历史,安海的振兴,安海的生态,在安平桥畔尽显风流。

我仰望着瑞光塔,这魂牵梦萦的白塔,仿佛昂起文化自信的笑容,耸立在心灵的方向。我把昨天的辉煌与明天的祝福,贴在今天这枚浓缩乡愁的邮票上,将对故乡的一往情深,寄给善行天下的闯海人……