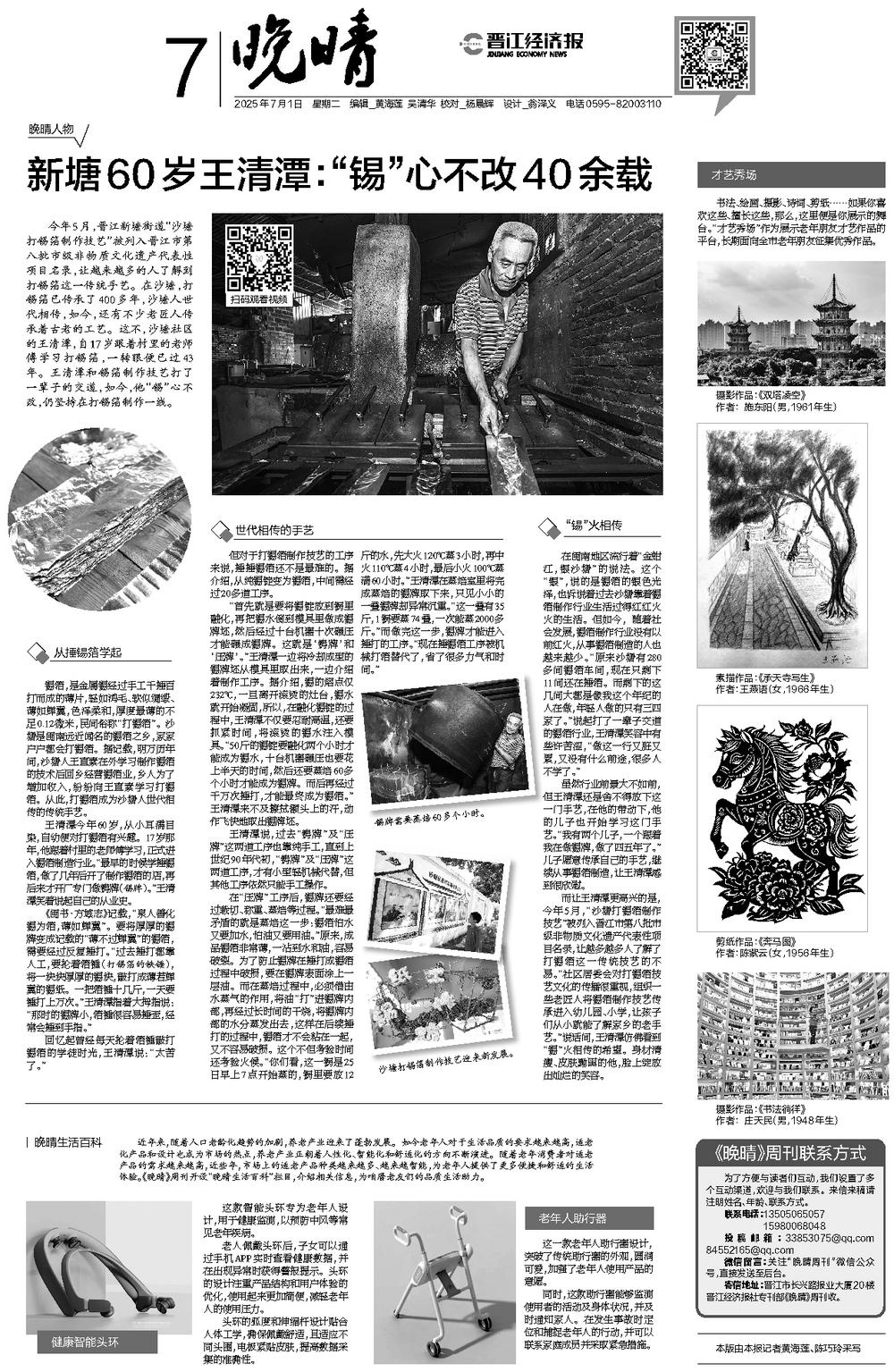

今年5月,晋江新塘街道“沙塘打锡箔制作技艺”被列入晋江市第八批市级非物质文化遗产代表性项目名录,让越来越多的人了解到打锡箔这一传统手艺。在沙塘,打锡箔已传承了400多年,沙塘人世代相传,如今,还有不少老匠人传承着古老的工艺。这不,沙塘社区的王清潭,自17岁跟着村里的老师傅学习打锡箔,一转眼便已过43年。王清潭和锡箔制作技艺打了一辈子的交道,如今,他“锡”心不改,仍坚持在打锡箔制作一线。

从捶锡箔学起

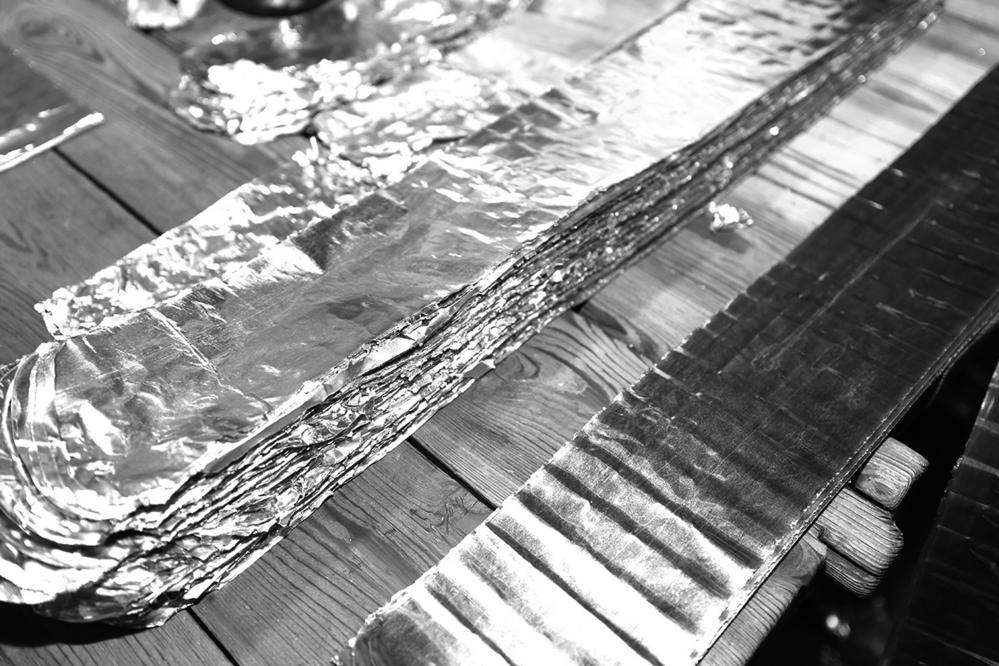

锡箔,是金属锡经过手工千捶百打而成的薄片,轻如鸿毛、软似绸缎、薄如蝉翼,色泽柔和,厚度最薄的不足0.12微米,民间俗称“打锡箔”。沙塘是闽南远近闻名的锡箔之乡,家家户户都会打锡箔。据记载,明万历年间,沙塘人王直素在外学习制作锡箔的技术后回乡经营锡箔业,乡人为了增加收入,纷纷向王直素学习打锡箔。从此,打锡箔成为沙塘人世代相传的传统手艺。

王清潭今年60岁,从小耳濡目染,自幼便对打锡箔有兴趣。17岁那年,他跟着村里的老师傅学习,正式进入锡箔制造行业。“最早的时候学捶锡箔,做了几年后开了制作锡箔的店,再后来才开厂专门做铸牌(锡牌)。”王清潭笑着说起自己的从业史。

《闽书·方域志》记载,“泉人善化锡为箔,薄如蝉翼”。要将厚厚的锡牌变成记载的“薄不过蝉翼”的锡箔,需要经过反复捶打。“过去捶打都靠人工,要抡着箔锤(打锡箔的铁锤),将一块块厚厚的锡块,敲打成薄若蝉翼的锡纸。一把箔锤十几斤,一天要锤打上万次。”王清潭指着大拇指说:“那时的锡牌小,箔锤很容易捶歪,经常会捶到手指。”

回忆起曾经每天抡着箔锤敲打锡箔的学徒时光,王清潭说:“太苦了。”

世代相传的手艺

但对于打锡箔制作技艺的工序来说,捶捶锡箔还不是最难的。据介绍,从纯锡锭变为锡箔,中间需经过20多道工序。

“首先就是要将锡锭放到锅里融化,再把锡水倒到模具里做成锡牌坯,然后经过十台机器十次碾压才能碾成锡牌。这就是‘铸牌’和‘压牌’。”王清潭一边将冷却成型的锡牌坯从模具里取出来,一边介绍着制作工序。据介绍,锡的熔点仅232℃,一旦离开滚烫的灶台,锡水就开始凝固,所以,在融化锡锭的过程中,王清潭不仅要忍耐高温,还要抓紧时间,将滚烫的锡水注入模具。“50斤的锡锭要融化两个小时才能成为锡水,十台机器碾压也要花上半天的时间,然后还要蒸焙60多个小时才能成为锡牌。而后再经过千万次捶打,才能最终成为锡箔。”王清潭来不及擦拭额头上的汗,动作飞快地取出锡牌坯。

王清潭说,过去“铸牌”及“压牌”这两道工序也靠纯手工,直到上世纪90年代初,“铸牌”及“压牌”这两道工序,才有小型轻机械代替,但其他工序依然只能手工操作。

在“压牌”工序后,锡牌还要经过裁切、称重、蒸焙等过程。“最难最矛盾的就是蒸焙这一步:锡箔怕水又要加水,怕油又要用油。”原来,成品锡箔非常薄,一沾到水和油,容易破裂。为了防止锡牌在捶打成锡箔过程中破损,要在锡牌表面涂上一层油。而在蒸焙过程中,必须借由水蒸气的作用,将油“打”进锡牌内部,再经过长时间的干烧,将锡牌内部的水分蒸发出去,这样在后续捶打的过程中,锡箔才不会粘在一起,又不容易破损。这个不但考验时间还考验火候。“你们看,这一锅是25日早上7点开始蒸的,锅里要放12斤的水,先大火120℃蒸3小时,再中火110℃蒸4小时,最后小火100℃蒸满60小时。”王清潭在蒸焙室里将完成蒸焙的锡牌取下来,只见小小的一叠锡牌却异常沉重。“这一叠有35斤,1锅要蒸74叠,一次能蒸2000多斤。”而做完这一步,锡牌才能进入捶打的工序。“现在捶锡箔工序被机械打箔替代了,省了很多力气和时间。”

“锡”火相传

在闽南地区流行着“金蚶江,银沙塘”的说法。这个“银”,说的是锡箔的银色光泽,也诉说着过去沙塘靠着锡箔制作行业生活过得红红火火的生活。但如今, 随着社会发展,锡箔制作行业没有以前红火,从事锡箔制造的人也越来越少。“原来沙塘有280多间锡箔车间,现在只剩下11间还在捶箔。而剩下的这几间大都是像我这个年纪的人在做,年轻人做的只有三四家了。”说起打了一辈子交道的锡箔行业,王清潭笑容中有些许苦涩,“做这一行又脏又累,又没有什么前途,很多人不学了。”

虽然行业前景大不如前,但王清潭还是舍不得放下这一门手艺,在他的带动下,他的儿子也开始学习这门手艺。“我有两个儿子,一个跟着我在做锡牌,做了四五年了。”儿子愿意传承自己的手艺,继续从事锡箔制造,让王清潭感到很欣慰。

而让王清潭更高兴的是,今年5月,“沙塘打锡箔制作技艺”被列入晋江市第八批市级非物质文化遗产代表性项目名录,让越多越多人了解了打锡箔这一传统技艺的不易。“社区居委会对打锡箔技艺文化的传播很重视,组织一些老匠人将锡箔制作技艺传承进入幼儿园、小学,让孩子们从小就能了解家乡的老手艺。”说话间,王清潭仿佛看到“锡”火相传的希望。身材清瘦、皮肤黝黑的他,脸上绽放出灿烂的笑容。