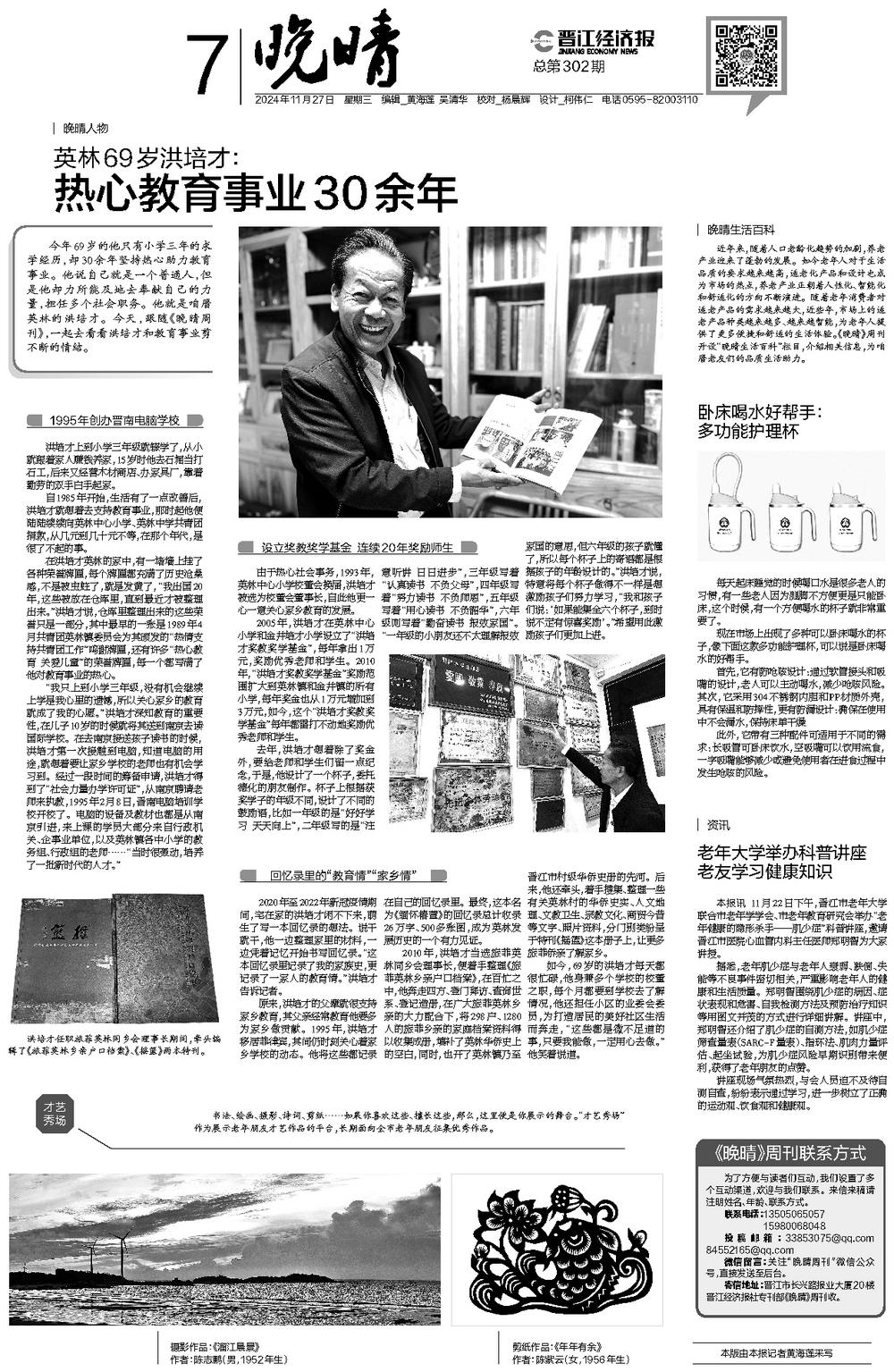

今年69岁的他只有小学三年的求学经历,却30余年坚持热心助力教育事业。他说自己就是一个普通人,但是他却力所能及地去奉献自己的力量,担任多个社会职务。他就是咱厝英林的洪培才。今天,跟随《晚晴周刊》,一起去看看洪培才和教育事业剪不断的情结。

1995年创办晋南电脑学校

洪培才上到小学三年级就辍学了,从小就跟着家人赚钱养家,15岁时他去石堀当打石工,后来又经营木材商店、办家具厂,靠着勤劳的双手白手起家。

自1985年开始,生活有了一点改善后,洪培才就想着去支持教育事业,那时起他便陆陆续续向英林中心小学、英林中学共青团捐款,从几元到几十元不等,在那个年代,是很了不起的事。

在洪培才英林的家中,有一堵墙上挂了各种荣誉牌匾,每个牌匾都充满了历史沧桑感,不是被虫蛀了,就是发黄了,“我出国20年,这些被放在仓库里,直到最近才被整理出来。”洪培才说,仓库里整理出来的这些荣誉只是一部分,其中最早的一张是1989年4月共青团英林镇委员会为其颁发的“热情支持共青团工作”鸣谢牌匾,还有许多“热心教育 关爱儿童”的荣誉牌匾,每一个都写满了他对教育事业的热心。

“我只上到小学三年级,没有机会继续上学是我心里的遗憾,所以关心家乡的教育就成了我的心愿。”洪培才深知教育的重要性,在儿子10岁的时候就将其送到南京去读国际学校。在去南京接送孩子读书的时候,洪培才第一次接触到电脑,知道电脑的用途,就想着要让家乡学校的老师也有机会学习到。经过一段时间的筹备申请,洪培才得到了“社会力量办学许可证”,从南京聘请老师来执教,1995年2月8日,晋南电脑培训学校开校了。电脑的设备及教材也都是从南京引进,来上课的学员大部分来自行政机关、企事业单位,以及英林镇各中小学的教务组、行政组的老师……“当时很轰动,培养了一批新时代的人才。”

设立奖教奖学基金 连续20年奖励师生

由于热心社会事务,1993年,英林中心小学校董会换届,洪培才被选为校董会董事长,自此他更一心一意关心家乡教育的发展。

2005年,洪培才在英林中心小学和金井培才小学设立了“洪培才奖教奖学基金”,每年拿出1万元,奖励优秀老师和学生。2010年,“洪培才奖教奖学基金”奖励范围扩大到英林镇和金井镇的所有小学,每年奖金也从1万元增加到3万元,如今,这个“洪培才奖教奖学基金”每年都雷打不动地奖励优秀老师和学生。

去年,洪培才想着除了奖金外,要给老师和学生们留一点纪念,于是,他设计了一个杯子,委托德化的朋友制作。杯子上根据获奖学子的年级不同,设计了不同的鼓励语,比如一年级的是“好好学习 天天向上”,二年级写的是“注意听讲 日日进步”,三年级写着“认真读书 不负父母”,四年级写着“努力读书 不负师恩”,五年级写着“用心读书 不负韶华”,六年级则写着“勤奋读书 报效家国”。“一年级的小朋友还不太理解报效家国的意思,但六年级的孩子就懂了,所以每个杯子上的寄语都是根据孩子的年龄设计的。”洪培才说,特意将每个杯子做得不一样是想激励孩子们努力学习,“我和孩子们说:‘如果能集全六个杯子,到时说不定有惊喜奖励’。”希望用此激励孩子们更加上进。

回忆录里的“教育情”“家乡情”

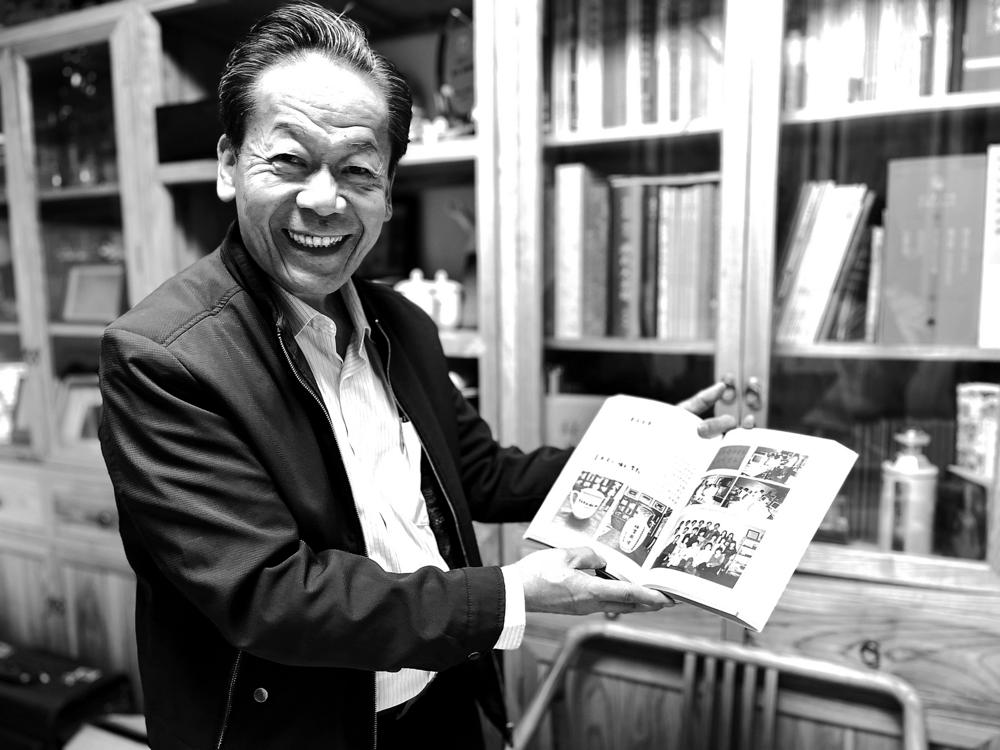

2020年至2022年新冠疫情期间,宅在家的洪培才闲不下来,萌生了写一本回忆录的想法。说干就干,他一边整理家里的材料,一边凭着记忆开始书写回忆录。“这本回忆录里记录了我的家族史,更记录了一家人的教育情。”洪培才告诉记者。

原来,洪培才的父辈就很支持家乡教育,其父亲经常教育他要多为家乡做贡献。1995年,洪培才移居菲律宾,其间仍时刻关心着家乡学校的动态。他将这些都记录在自己的回忆录里。最终,这本名为《缅怀椿萱》的回忆录总计收录26万字、500多张图,成为英林发展历史的一个有力见证。

2010年,洪培才当选旅菲英林同乡会理事长,便着手整理《旅菲英林乡亲户口档案》,在百忙之中,他奔走四方、登门拜访、查询世系、登记造册,在广大旅菲英林乡亲的大力配合下,将298户、1280人的旅菲乡亲的家庭档案资料得以收集成册,填补了英林华侨史上的空白,同时,也开了英林镇乃至晋江市村级华侨史册的先河。后来,他还牵头,着手搜集、整理一些有关英林村的华侨史实、人文地理、文教卫生、宗教文化、商贸今昔等文字、照片资料,分门别类纷呈于特刊《摇篮》这本册子上,让更多旅菲侨亲了解家乡。

如今,69岁的洪培才每天都很忙碌,他身兼多个学校的校董之职,每个月都要到学校去了解情况,他还担任小区的业委会委员,为打造居民的美好社区生活而奔走,“这些都是微不足道的事,只要我能做,一定用心去做。”他笑着说道。