颜长江

走进晋江市池店镇钱头村的乡街小巷,慕名来到福建历史上最后一位状元吴鲁的府第,就像溯流在时光的波澜上。我探访寻迹,只见在白石铺砌的巷路一侧,排列三座红砖瓦的五开张古大厝。正中间一座匾题“状元第”三个潇洒大字,左右两座则悬挂“书房”“学堂”的匾额,朱漆金字,墨香大气。

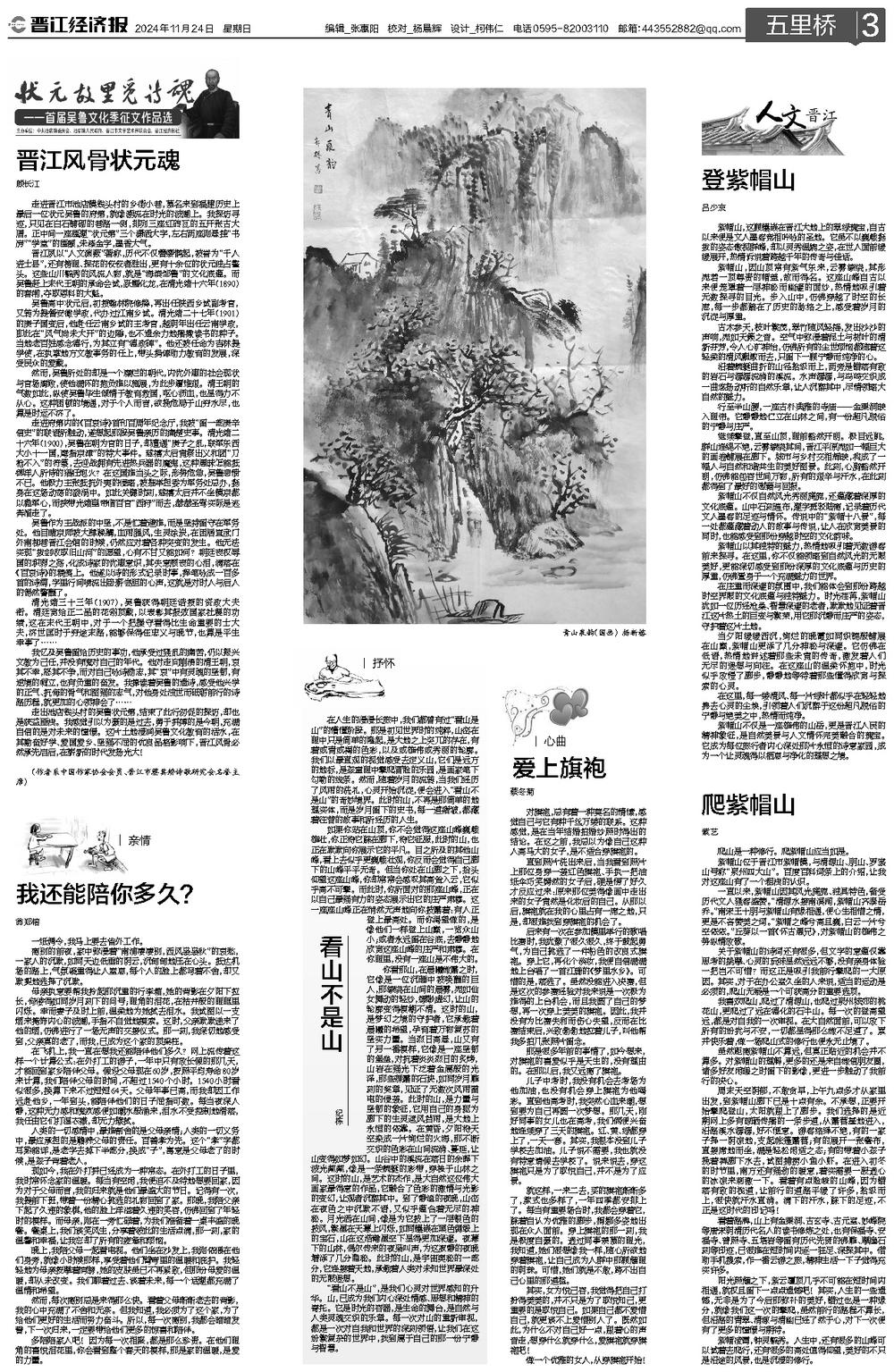

晋江夙以“人文渊薮”著称,历代不仅簪缨鹊起,被誉为“千人进士县”,还有榜眼、探花的佼佼者胜出,更有十余位的状元独占鳌头。这些山川毓秀的风流人物,就是“海滨邹鲁”的文化底蕴。而吴鲁赶上末代王朝的承命会试,跃鲤化龙,在清光绪十六年(1890)的春闱,夺取恩科的大魁。

吴鲁高中状元后,初授翰林院修撰,再出任陕西乡试副考官,又转为提督安徽学政,代办过江南乡试。清光绪二十七年(1901)的庚子国变后,他赴任云南乡试的主考官,越明年出任云南学政,即此在“风气尚未大开”的边陲,也不遗余力地播撒读书的种子。当地老百姓感念德行,为其立有“德政碑”。他还被任命为吉林提学使,在执掌地方文教事务的任上,带头捐俸助力教育的发展,深受民众的爱戴。

然而,吴鲁所处的却是一个糜烂的朝代,内忧外患的社会现状与官场腐败,使他满怀的抱负难以施展,为此步履维艰。清王朝的气数如此,纵使吴鲁毕生倾情于教育救国,呕心沥血,也显得力不从心。这种困顿的境遇,对于个人而言,欲挽危局于山穷水尽,也算是时运不济了。

走进府第内的《百哀诗》首刊百周年纪念厅,我被“留一部庚辛信史”的联语所触动,遂想起那段吴鲁亲历的痛楚史事。清光绪二十六年(1900),吴鲁在朝为官的日子,却遭遇“庚子之乱,联军东西大小十一国,麾指京津”的特大事件。慈禧太后竟祭出义和团“刀枪不入”的符箓,去迎战拥有先进热兵器的魔鬼,这种愚昧怎能抵御洋人所恃的猖狂炮火?在这国难当头之际,形势危急,吴鲁悲愤不已。他极力主张抵抗外夷的侵略,被推举担委为军务处总办,挺身在这场动荡的漩涡中。如此关键时刻,慈禧太后并不坐镇京都以稳军心,而挟带光绪皇帝偕百官“西狩”而去,赫赫圣驾实际是逃奔溜走了。

吴鲁作为主战派的中坚,不是忙着避难,而是坚持留守在军务处。他目睹京师被大肆蹂躏,血雨腥风,生灵涂炭,在困居宣武门外南柳巷晋江会馆的时候,仍然应对着各种突变的发生。他无法实现“拔剑收取旧山河”的愿望,心有不甘又能如何?朝廷丧权辱国的积弱之殇,化成诗家的忧患意识,其失意颓丧的心泪,滴落在《百哀诗》的稿笺上。他遂以诗的形式记录时事,挥笔咏成一百多首的诗篇,字里行间喷流出卧薪尝胆的心声,这就是对时人与后人的惕然警醒了。

清光绪三十三年(1907),吴鲁获得朝廷诰授的资政大夫衔。清廷赏给正二品的花翎顶戴,以表彰其报效国家社稷的功绩,这在末代王朝中,对于一个把操守看得比生命重要的士大夫,济世匡时于穷途末路,能够保得住忠义与晚节,也算是平生幸事了……

我忆及吴鲁留给历史的事功,他承受过骚乱的痛苦,仍以振兴文教为己任,并没有愧对自己的年代。他对走向崩溃的清王朝,哀其不幸,怒其不争,而对自己咏诗励志,其“哀”中有灵魂的坚韧,有逆境的崛立,也有负重的奋发。我捧读着吴鲁的遗诗,感受他兴学的正气、抗侮的骨气和图强的志气,对他身处浊世而砥砺前行的诗路历程,就更加的心领神会了……

走出池店钱头村的吴鲁状元第,结束了此行匆促的探访,却也是获益匪浅。我感觉引以为豪的是过去,勇于拼搏的是今朝,充满自信的是对未来的憧憬。这片土地浸润吴鲁文化教育的活水,在其勤奋好学、爱国爱乡、坚强不屈的优良品格影响下,晋江风骨必然承先启后,在崭新的时代发扬光大!

(作者系中国作家协会会员、晋江市蔡其矫诗歌研究会名誉主席)