葛亚夫

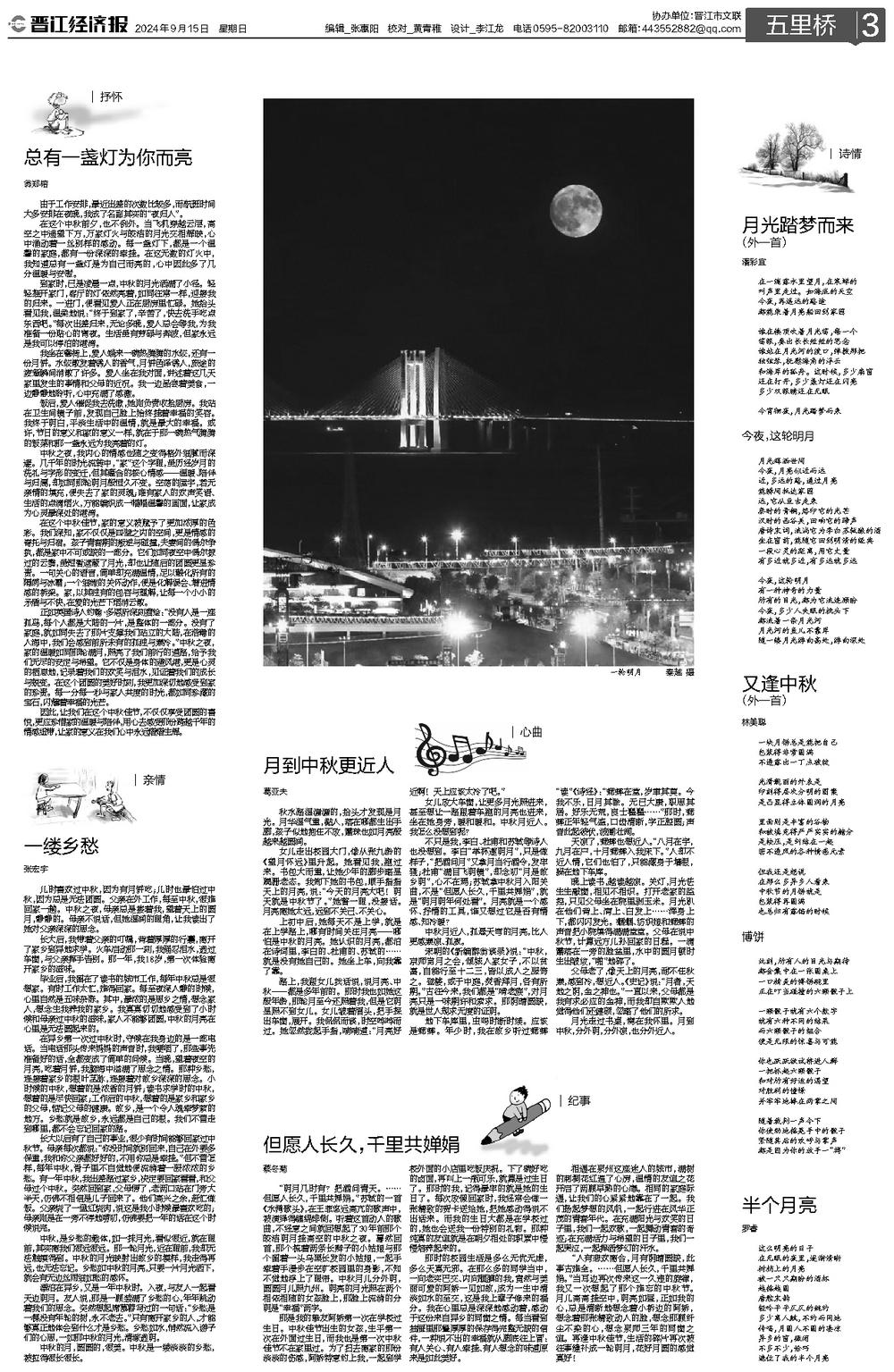

秋水路湿漉漉的,抬头才发现是月光。月华湿气重,黏人,落在哪都生出手脚,孩子似地抱住不放,露珠也如月亮般越来越圆润。

女儿走出校园大门,像从张九龄的《望月怀远》里升起。她看见我,跑过来。书包大而重,让她少年的脚步略显蹒跚老态。我卸下她的书包,顺手指指天上的月亮,说:“今天的月亮大吧!明天就是中秋节了。”她瞥一眼,没接话。月亮离她太远,远到不关己、不关心。

上初中后,她每天不是上学,就是在上学路上,哪有时间关注月亮——哪怕是中秋的月亮。她认识的月亮,都泊在诗词里,李白的、杜甫的、苏轼的……就是没有她自己的。她坐上车,向我靠了靠。

路上,我跟女儿找话说,说月亮、中秋——都是多年前的。那时我也如她这般年龄,那轮月至今还照着我,但是它明显照不到女儿。女儿皱着眉头,把手探出车窗,展开。我侃侃而谈,时空哗哗而过。她忽然拢起手指,喃喃道:“月亮好近啊!天上应该太冷了吧。”

女儿放大车窗,让更多月光照进来,甚至想让一路跟着车跑的月亮也进来,坐在她身旁,暖和暖和。中秋月近人。我怎么没想到呢?

不只是我,李白、杜甫和苏轼等诗人也没想到。李白“举杯邀明月”,只是做样子,“把酒问月”又拿月当行酒令,发牢骚;杜甫“满目飞明镜”,却念叨“月是故乡明”,心不在焉;苏轼拿中秋月入阳关曲,不是“但愿人长久,千里共婵娟”,就是“明月明年何处看”。月亮就是一个感怀、抒情的工具,谁又想过它是否有情感、知冷暖?

中秋月近人,孤悬天穹的月亮,比人更感寒凉、孤寂。

宋朝的《新编醉翁谈录》说:“中秋,京师赏月之会,倾城人家女子,不以贫富,自能行至十二三,皆以成人之服饰之。登楼,或于中庭,焚香拜月,各有所期。”古往今来,我们都是“啃老族”,对月亮只是一味期许和索求。那阴晴圆缺,就是世人规求无度的证明。

地下车库里,虫鸣时断时续。应该是蟋蟀。年少时,我在故乡听过蟋蟀“读”《诗经》:“蟋蟀在堂,岁聿其莫。今我不乐,日月其除。无已大康,职思其居。好乐无荒,良士瞿瞿……”那时,蟋蟀正年轻气盛,口齿清晰,字正腔圆;声音此起彼伏,波澜壮阔。

天凉了,蟋蟀也想近人。“八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下。”人却不近人情,它们也怕了,只能藏身于墙根,躲在地下车库。

晚上读书,越读越凉。关灯,月光怯生生敲窗,相见不相识。打开老家的监控,只见父母坐在院里剥玉米。月光趴在他们背上、肩上、白发上……浑身上下,都闪闪发光。蝈蝈、纺织娘和蟋蟀的声音把小院填得满满堂堂。父母在说中秋节,计算远方儿孙回家的日程。一滴露落在一旁的脸盆里,水中的圆月顿时生出皱纹,“啪”地碎了。

父母老了,像天上的月亮,耐不住秋寒,感到冷,想近人。《史记》说:“月者,天地之阴,金之神也。”一直以来,父母都是我有求必应的金神,而我却自欺欺人地觉得他们还健硕,忽略了他们的所求。

月光走过书桌,窝在我怀里。月到中秋,分外明,分外凉,也分外近人。