本报记者 李剑锋 施蓉蓉 曾舟萍 李诗怡 林伊婷 尤泽男

晋江潮

有水的地方,就有龙舟。历史上,晋江龙舟赛印记可寻。

“双鹅竞飞顽颉,辈龙酣战玄黄。破浪甲鳞猛起,乘风羽翻轩翔。”这是明代张瑞图描写的东湖(泉安路青阳段有一大湖,名“东湖”)赛龙舟的场景。

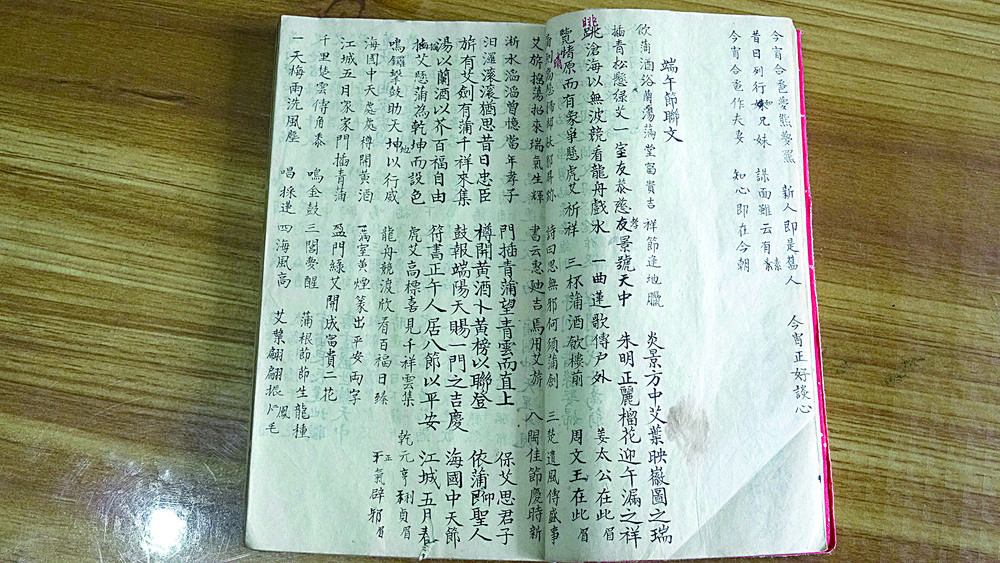

据记载,安海的竞渡抓鸭乃继承楚地古风,后因为港口淤堵,竞渡不再,保留了水上抓鸭的传统。安海文史爱好者汪建育收藏的一本民国时期的联文手抄本中,也有多处有关赛龙舟的表述与记载,如“海国中天悬虎艾,江城五月渡龙舟”“手攀虎艾登虎榜,身坐龙舟跃龙门”等。

在晋江,最近的一次龙舟赛可追溯到2016年,池店镇在百信御江帝景内湖举办海丝之路龙舟争霸赛。此外,安海镇曾于上世纪80年代初举办过两届端午划船比赛。

而历史最悠久、场面最火爆的,当属深沪扒龙船了。深沪自古就有“五月节摇白龙船”的习俗,由晋江市委宣传部主编的《大美晋江·晋江节俗》一书中记载:搁桡(深沪渔民习惯把划船叫作“搁船”,又把船桨称“桡刀”),近似赛龙舟,应是赛龙舟的原始雏形,自古在深沪渔区盛行,是深沪渔民在端午节前后,自发举行的一项节俗竞技活动。搁桡时,海面上有许多小船载人观赛,场面特别热闹、壮观。

搁桡也称搁龙船、扒龙船。最近的一次深沪扒龙船是在上世纪70年代。

近日,本报记者走进深沪、安海、池店等多地,寻访晋江龙舟的亲历者,以期还原晋江龙舟印记,讲述深沪扒龙船的前世今生。

深沪龙舟 就地取材 小舢板变身“白龙船”

“五月节,搁龙船,很热闹。”今年78岁的深沪人许长枝十几岁就进造船厂当学徒,儿时的端午节,海上龙舟热闹非凡。那时沿海的村,每个村自己带船,一个村一艘船。

这船并非真正意义上的龙船,而是深沪渔民就地取材,把用来钓带鱼的舢板船弃桅卸舵作为比赛用船。船通体是白色的,在下海比赛前,渔民会把船翻一个面,刮去船底的藤壶等海洋寄生生物,再打磨上一层白石灰晒干,这样船底更顺滑,在比赛时能减少水的阻力。所以群众也称其为“白龙船”。

深沪五澳各大队或生产队组织比赛,组织者在端午节前在村界上竖旗,以告五澳参赛者提前来报名,便于安排开赛。农历四月末开始操练。

海上竞渡,受潮汐影响较大,要趁着端午节那天涨潮时段进行比赛,参赛的龙船一般为5~6艘,分2~3轮进行。

许长枝说,一艘龙船共有11名队员,左右各5人,另有1人在船尾掌舵,控制船的方向。

“龙船的排兵布阵是有讲究的。第一排要长得高挑的、手长脚长腰力好的,后面的体重要重一些,稳住船身。船尾的掌舵者也很重要,是保证船直线前行的关键。”许长枝回忆,他当时在第3排,船上没有鼓,划船时大家一起喊着“嘿,咻,嘿,咻”,以鼓舞士气。

民间组织的赛事,条件和设备有限。每轮参赛的2艘船用绳子将船尾绑住对齐,在开赛口令下达的同时,岸上工作人员将绳子砍断,参赛队员就开始奋力划桨冲向终点。

终点处设有旗帜,哪艘船先触线取旗便获胜。虽然赛事的组织简单,也没有设置奖品,但大家的参赛热情依然高涨。

海外关注 华侨寄来洋参片 敲锣打鼓唱大戏

深沪镇后山社区75岁的老渔民陈志长也是扒龙船的亲历者。身高近一米八的他,当时是划第一排的好手。

“每划一下都要用力弯下腰去划动桨,虽然赛程只有200米左右,划下来也是很费劲的。”陈志长说,他参加扒龙船的时候才20多岁,刚结婚不久,“最后一次龙船赛是在东海垵举行的,距今少说也有40多年了。”

值得一提的是,开赛前,深沪的沿海村还会打电话给当时旅居海外的侨亲,要来洋参片分给参与划船的队员。

“含着洋参片,到了后程会更有力气。”陈志长说。

当时,洋参片可以说是高档保健品,以此也可窥见扒龙船在群众心里的重要地位。

采访中,多名老渔民都提到,最热闹的一届赛事当属当时晋江县文化站联合深沪镇共同举办的比赛。

大家回忆,这场比赛地点位于今港阜社区,沿途布置旗帜,水面上还拉起赛道,每艘参赛船都有各自的赛道,岸上有鼓队助威,连戏班都请来了。

龙舟上岸 创新嗦啰嗹 旱地扒龙船

海上的扒龙船暂停了,深沪人对扒龙船的念想与热情,并没有暂停。

2004年端午,深沪文化中心广场锣鼓喧天,13名身穿红褐色衣服、头绑红褐色头巾的“船员”,脚上穿着木屐,在“龙船”里划桨前行。

这是南春社区旱地“嗦啰嗹·扒龙船”队的首次演出,获得了群众的喜爱。

今年端午前,记者联系上南春社区“嗦啰嗹·扒龙船”队的组织者庄国良。今年85岁的庄国良说,2004年的端午节活动,深沪需要出一个“阵头”,即一个演出节目。对深沪传统民俗颇有研究的他,一开始定的是嗦啰嗹,后来在好友陈著忠的建议下,决定将龙船赛搬上岸。

“龙船上岸”的想法得到众人的支持。经过40多个下午的排练,最终大功告成:木板作活动的龙船体,前头是纸塑龙头,后面配龙尾,中间两边用布画的龙鳞,十二支桡刀整齐机动,如龙舟在海上乘风破浪、奋勇前进,成功再现龙船赛昔日的场景。

值得一提的是,庄国良将民俗嗦啰嗹结合在表演中,闽南方言说唱和龙船歌调,让整个表演传统韵味十足。此外,他们穿的表演服装——薯莨衫,采用传统薯莨汁进行多次浸晒,颜色特别,这也是渔民的标志性服装。

“嗦啰嗹·扒龙船”队组建后,不仅多次参加晋江相关镇街表演,也成为深沪一些重要民俗活动的“阵头”。

回归试水 汨罗龙舟深沪游 出江入海覆波澜

陆地扒龙船,让深沪人过了眼瘾,却难以满足大家下海扒龙船的心愿。

记者在采访中得知,大约10年前,深沪后山社区的吴奕澈等龙舟爱好者,从汨罗买来4艘龙舟进行训练。

“我印象很深刻,6岁时,我父母就牵着我去海边看龙船赛。”吴奕澈出生于1971年,从小在深沪长大。小时候的记忆片段,加上听长辈讲过不少扒龙船的故事,让他对这项赛事多了几分向往。可惜的是,赛事中断时,他年龄尚小,但他对龙船赛的憧憬从未停止。

长大后,吴奕澈时刻关注各地的龙船赛。2011年,他和深沪一群志同道合的同伴一拍即合,决定买几艘龙舟来“试水”,看能不能让这项赛事重新“回归”。

经过多番联系,吴奕澈找到了汨罗江的商户,从当地买回了4艘龙舟。

“当时是夏季休渔期,台风很多,适合划龙舟的时间不多。过没多久,又开渔了,几个朋友也出海了,龙舟就闲置了。后来龙舟又意外着火,这件事就不了了之。”吴奕澈说,当时买一艘龙舟七八千元,练习的时候常常引来周边群众围观。

吴奕澈回忆,当时,他们在靠近马路的这段内海处练习,一开始不适应还常常翻船,惹得群众哈哈大笑。

虽然“试水”失败了,但吴奕澈并没有放弃:“端午节正好是休渔期,我常和渔民、村民聊天,大家对龙船赛还是万分期待。现在的条件比以前好多了,如果办龙船赛,肯定会有很多人响应。”