本报记者 朱艳

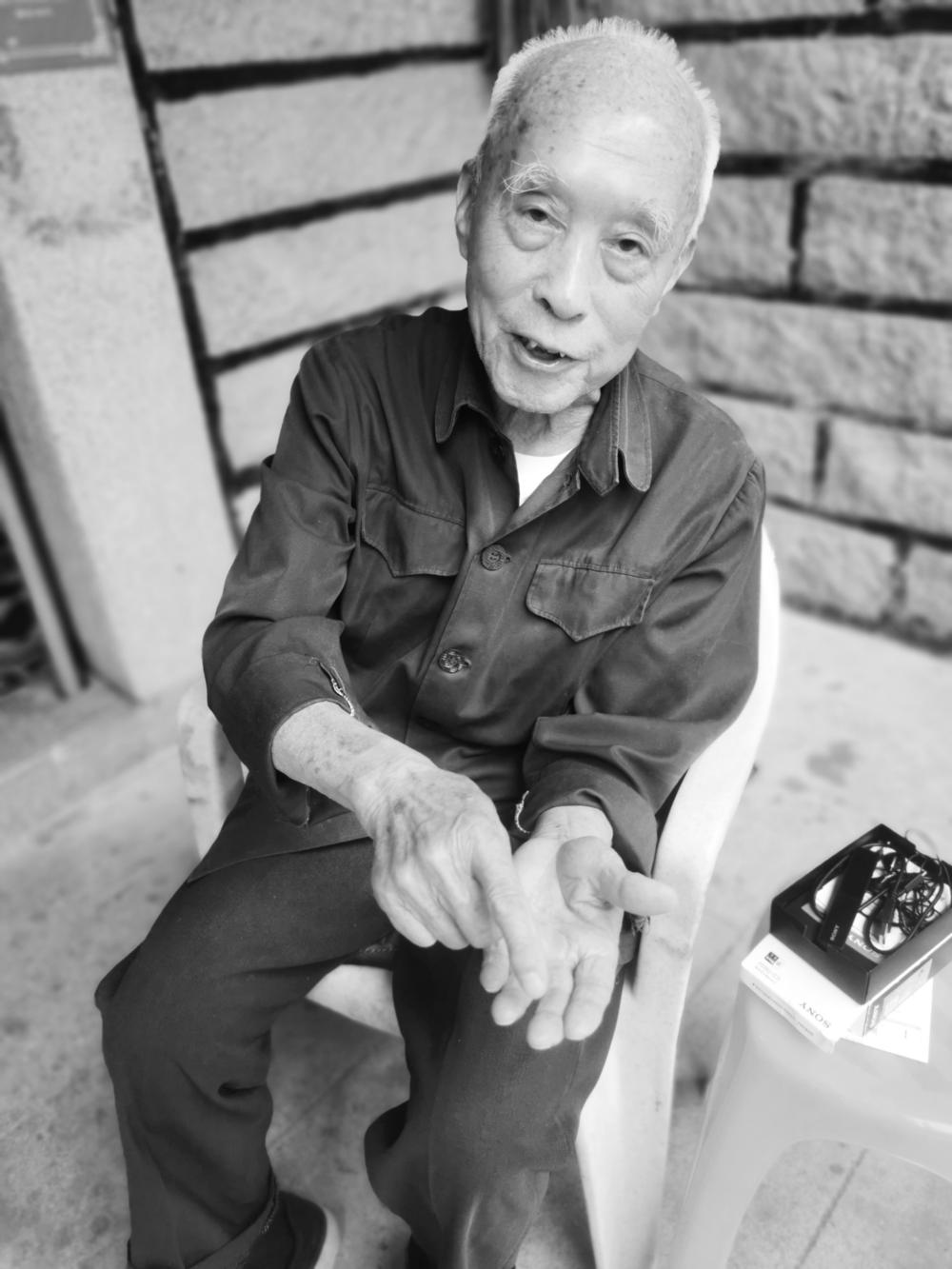

在晋江罗山街道福埔社区,有位老人在此生活了几十年,却仍旧说着一口陕西话。他耳朵背,所以不太爱说话。他每天自己洗漱做饭。很多村民知道他是一名退休教师,却不知道他是一名参加过抗美援朝的老兵。

近日,记者跟随晋江市退役军人局工作人员对他进行了采访。

老人叫吕宜,生于1931年,今年92岁。尽管耳朵不好,但一提起年轻时的事,他还是滔滔不绝地打开了话匣子。

吕宜出生在陕西安康。新中国成立前,他家庭条件较好,家中有一个哥哥、两个姐姐和一个妹妹。父母对孩子的教育颇为上心,他也一路读到了高中。1949年,他正在读高一时,却遇到国民党抓壮丁。好在仅过了半个月,解放军来了,随后,他加入了解放军。

由于读过书,吕宜在部队一开始就当上了教员,教官兵们学知识。1953年,在青海西宁某部的他,接到一纸调令。让他万万没想到的是,随后,他从步兵师调入了我国在朝鲜的6714部队54师的高射炮部队。原来,当时抗美援朝战争已经取得了胜利,但因某些原因部队尚未撤军回国,于是国家调了一些文化教员去部队,以提高队伍的文化水平。

“部队官兵中,从小学、初中、高中,直到大学的都有。我任教小学算术,现在叫数学。”吕宜回忆道,当时官兵都没事,学习起来很认真,热情特别高,“炊事员特别爱学习,一有空就学,在灶台炒菜的间隙也学,提升特别快。”

不过,由于大部分官兵的文化基础差,学起来很快,忘起来也快,吕宜不得不反复帮他们巩固知识。为此,他还发明了速成识字法,根据读音归类,同音字一起教,反复复习巩固。这样,不少人的知识量在短期内得到了很大的提升。因为吕宜教得很好,贡献突出,还被授予三等功。

回忆起在朝鲜的生活,吕宜说,生活很苦,但也很好。苦的是生活枯燥,天寒地冻,吃得也很简单;好的是大家精神状态都很好,打了胜仗,每个人天天都很开心。

“电影里的冻土豆是真实的,是我们经常吃的食物。每周能吃一次咸肉,是大家最开心的时候。”让吕宜至今难忘的是,由于朝鲜天气冷,睡觉时经常被冻醒,他们不得不在被子里塞稻草。

吕宜印象最深刻的是,朝鲜老百姓对中国军人的热情,他们将中国志愿军当作恩人。志愿军和老百姓关系特别好,不管志愿军走到哪里,老百姓都很欢迎。志愿军没地方住,他们就把自己的房子给志愿军住。

在朝鲜待了10个多月后,双方撤军,吕宜随着高射炮部队回国,随后驻扎在晋江。1958年炮击金门的某天,通讯员不在,部队领导让吕宜送信息,结果几个炮弹落在身边十余米外,其中一个炮弹炸掉了附近的石头,吕宜被飞溅的石头砸中手指,现在还留有疤痕。

1964年,吕宜转业到陕西安康,在当地中学当老师。1984年,他申请调回晋江,与分开15年的妻儿团聚。随后,他调入罗山中学任教,1991年在季延中学退休。

谈及对年轻人的期许,吕宜说了八个字:“认真做人,努力做事。”