福建日报记者 王敏霞 本报记者 常励煊 许春

清明时节,远方的游子纷纷归乡。

4月2日,旅港乡贤蔡金山、黄玲玲伉俪回到了阔别三年的故乡晋江梧林。

“这个地方,我儿子曾拍过一张照片。”“以前,我抱着女儿返乡的时候,村里还没有灯。”……踏上家乡的青石板,看着宛若新生的梧林,蔡金山、黄玲玲感慨万千。

二人记忆中,梧林曾经无大路可通,不少老房子年久失修。如今,五层厝、朝东楼、枪楼、侨批馆……这些蔡金山儿时与小伙伴们玩耍的地方成了远近闻名的网红“打卡点”。

看那山那海 最忆是乡音

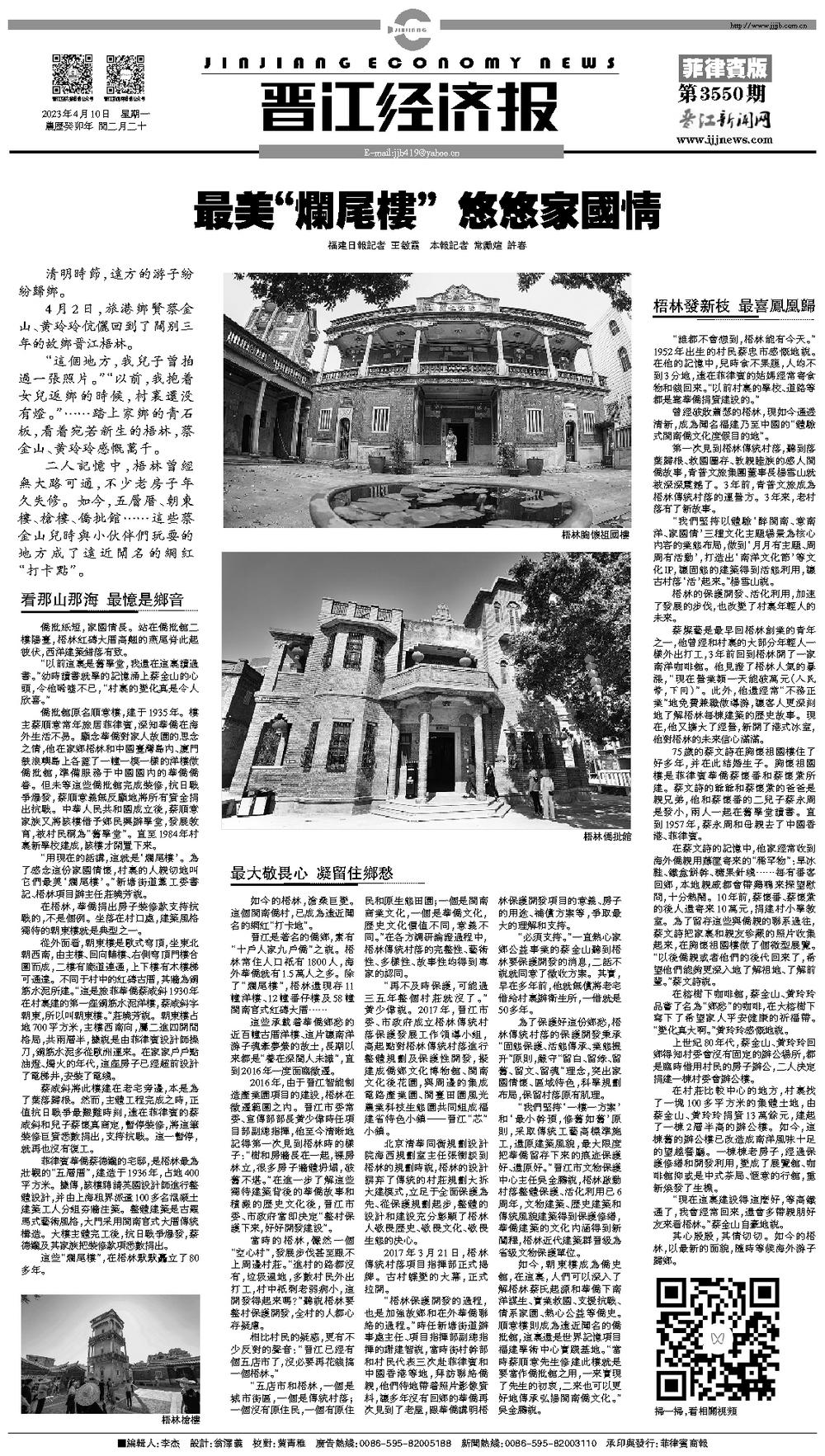

侨批纸短,家国情长。站在侨批馆二楼阳台,梧林红砖大厝高翘的燕尾脊此起彼伏,西洋建筑错落有致。

“以前这里是旧学堂,我还在这里读过书。”幼时读书就学的记忆涌上蔡金山的心头,令他唏嘘不已,“村里的变化真是令人欣喜。”

侨批馆原名顺意楼,建于1935年。楼主蔡顺意常年旅居菲律宾,深知华侨在海外生活不易。顾念华侨对家人故园的思念之情,他在家乡梧林和中国台湾岛内、厦门鼓浪屿岛上各盖了一幢一模一样的洋楼做侨批馆,准备服务于中国国内的华侨侨眷。但未等这些侨批馆完成装修,抗日战争爆发,蔡顺意义无反顾地将所有资金捐出抗战。中华人民共和国成立后,蔡顺意家族又将该楼借予乡民兴办学堂,发展教育,被村民称为“旧学堂”。直至1984年村里新学校建成,该楼才闲置下来。

“用现在的话讲,这就是‘烂尾楼’。为了感念这份家国情怀,村里的人亲切地叫它们最美‘烂尾楼’。”新塘街道党工委书记、梧林项目办主任庄晓芳说。

在梧林,华侨捐出房子装修款支持抗战的,不是个例。坐落在村口处,建筑风格独特的朝东楼就是典型之一。

从外面看,朝东楼是欧式穹顶,坐东北朝西南,由主楼、回向辅楼、右侧穹顶门楼合围而成,二楼有廊道连通,上下楼有木楼梯可通达。不同于村中的红砖古厝,其墙为钢筋水泥所建。“这是旅菲华侨蔡咸斜1930年在村里建的第一座钢筋水泥洋楼,蔡咸斜字朝东,所以叫朝东楼。”庄晓芳说。朝东楼占地700平方米,主楼西南向,属二进四开间格局,共两层半,据说是由菲律宾设计师操刀,钢筋水泥多从欧洲运来。在家家户户点油灯、烛火的年代,这座房子已经超前设计了电梯井,安装了电线。

蔡咸斜将此楼建在老宅旁边,本是为了叶落归根。然而,主体工程完成之时,正值抗日战争最艰难时刻,远在菲律宾的蔡咸斜和儿子蔡怀真商定,暂停装修,将这笔装修巨资悉数捐出,支持抗战。这一暂停,就再也没有复工。

菲律宾华侨蔡德鑨的宅邸,是梧林最为壮观的“五层厝”,建造于1936年,占地400平方米。据传,该楼聘请英国设计师进行整体设计,并由上海租界派遣100多名混凝土建筑工人分组夯墙注筑。整体建筑是古罗马式艺术风格,大门采用闽南官式大厝传统构造。大楼主体完工后,抗日战争爆发,蔡德鑨及其家族把装修款项悉数捐出。

这些“烂尾楼”,在梧林默默矗立了80多年。

最大敬畏心 凝留住乡愁

如今的梧林,沧桑巨变。这个闽南侨村,已成为远近闻名的网红“打卡地”。

晋江是著名的侨乡,素有“十户人家九户侨”之说。梧林常住人口只有1800人,海外华侨就有1.5万人之多。除了“烂尾楼”,梧林还现存11幢洋楼、12幢番仔楼及58幢闽南官式红砖大厝……

这些承载着华侨乡愁的近百幢古厝洋楼、这片让南洋游子魂牵梦萦的故土,长期以来都是“养在深闺人未识”,直到2016年一度面临征迁。

2016年,由于晋江智能制造产业园项目的建设,梧林在征迁范围之内。晋江市委常委、宣传部部长黄少伟时任项目部副总指挥,他至今清晰地记得第一次见到梧林时的样子:“树和房墙长在一起,裸房林立,很多房子墙体坍塌,破旧不堪。”在进一步了解这些独特建筑背后的华侨故事和积淀的历史文化后,晋江市委、市政府当即决定“整村保护下来,好好开发建设”。

当时的梧林,俨然一个“空心村”,发展步伐甚至跟不上周边村庄。“进村的路都没有,垃圾遍地,多数村民外出打工,村中只剩老弱病小,这开发得起来吗?”听说梧林要整村保护开发,全村的人都心存疑虑。

相比村民的疑惑,更有不少反对的声音:“晋江已经有个五店市了,没必要再花钱搞一个梧林。”

“五店市和梧林,一个是城市街区,一个是传统村落;一个没有原住民,一个有原住民和原生态田园;一个是闽南商业文化,一个是华侨文化,历史文化价值不同,意义不同。”在各方调研论证过程中,梧林传统村落的完整性、艺术性、多样性、故事性均得到专家的认同。

“再不及时保护,可能过三五年整个村庄就没了。”黄少伟说。2017年,晋江市委、市政府成立梧林传统村落保护发展工作领导小组,高起点对梧林传统村落进行整体规划及保护性开发,拟建成侨乡文化博物馆、闽南文化后花园,与周边的集成电路产业园、闽台田园风光农业科技生态园共同组成福建省特色小镇——晋江“芯”小镇。

北京清华同衡规划设计院海西规划室主任张冲谈到梧林的规划时说,梧林的设计摒弃了传统的村庄规划大拆大建模式,立足于全面保护为先、从保护规划起步,整体的设计和建设充分彰显了梧林人敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态的决心。

2017年3月21日,梧林传统村落项目指挥部正式揭牌。古村蝶变的大幕,正式拉开。

“梧林保护开发的过程,也是加强故乡和在外华侨联络的过程。”时任新塘街道办事处主任、项目指挥部副总指挥的谢建智说,当时街村干部和村民代表三次赴菲律宾和中国香港等地,拜访联络侨亲,他们特地带着照片影像资料,让多年没有回乡的华侨再次见到了老屋,跟华侨讲明梧林保护开发项目的意义、房子的用途、补偿方案等,争取最大的理解和支持。

“必须支持。”一直热心家乡公益事业的蔡金山听到梧林要保护开发的消息,二话不说就同意了征收方案。其实,早在多年前,他就无偿将老宅借给村里办卫生所,一借就是50多年。

为了保护好这份乡愁,梧林传统村落的保护开发秉承“固态保护、活态传承、业态提升”原则,严守“留白、留绿、留旧、留文、留魂”理念,突出家国情怀、区域特色,科学规划布局,保留村落原有肌理。

“我们坚持‘一楼一方案’和‘最小干预,修旧如旧’原则,采取传统工艺高标准施工,还原建筑风貌,最大限度把华侨留存下来的痕迹保护好、还原好。”晋江市文物保护中心主任吴金鹏说,梧林启动村落整体保护、活化利用已6周年,文物建筑、历史建筑和传统风貌建筑得到保护修缮,华侨建筑的文化内涵得到新阐释,梧林近代建筑群晋级为省级文物保护单位。

如今,朝东楼成为侨史馆,在这里,人们可以深入了解梧林蔡氏起源和华侨下南洋谋生、实业救国、支援抗战、情系家园、热心公益等侨史。顺意楼则成为远近闻名的侨批馆,这里还是世界记忆项目福建学术中心实践基地。“当时蔡顺意先生修建此楼就是要当作侨批馆之用,一来实现了先生的初衷,二来也可以更好地传承弘扬闽南侨文化。”吴金鹏说。

梧林发新枝 最喜凤凰归

“谁都不会想到,梧林能有今天。”1952年出生的村民蔡忠市感慨地说。在他的记忆中,儿时食不果腹,人均不到3分地,远在菲律宾的姑妈经常寄食物和钱回来。“以前村里的学校、道路等都是靠华侨捐资建设的。”

曾经破败萧瑟的梧林,现如今通透清新,成为闻名福建乃至中国的“体验式闽南侨文化度假目的地”。

第一次见到梧林传统村落,听到落叶归根、救国图存、敦亲睦族的感人闽侨故事,青普文旅集团董事长杨雪山就被深深震撼了。3年前,青普文旅成为梧林传统村落的运营方。3年来,老村落有了新故事。

“我们坚持以体验‘醉闽南、意南洋、家国情’三种文化主题场景为核心内容的业态布局,做到‘月月有主题、周周有活动’,打造出‘南洋文化节’等文化IP,让固态的建筑得到活态利用,让古村落‘活’起来。”杨雪山说。

梧林的保护开发、活化利用,加速了发展的步伐,也改变了村里年轻人的未来。

蔡灿艺是最早回梧林创业的青年之一,他曾经和村里的大部分年轻人一样外出打工,3年前回到梧林开了一家南洋咖啡馆。他见证了梧林人气的暴涨,“现在营业额一天能破万元(人民币,下同)”。此外,他还经常“不务正业”地免费兼职做导游,让客人更深刻地了解梧林每栋建筑的历史故事。现在,他又扩大了经营,新开了港式冰室,他对梧林的未来信心满满。

75岁的蔡文诗在胸怀祖国楼住了好多年,并在此结婚生子。胸怀祖国楼是菲律宾华侨蔡怀番和蔡怀紫所建。蔡文诗的爷爷和蔡怀紫的爸爸是亲兄弟,他和蔡怀番的二儿子蔡永周是发小,两人一起在旧学堂读书。直到1957年,蔡永周和母亲去了中国香港、菲律宾。

在蔡文诗的记忆中,他家经常收到海外侨亲用藤筐寄来的“稀罕物”:旱冰鞋、铁盒饼干、糖果针线……每有番客回乡,本地亲戚都会带鸡鸭来探望慰问,十分热闹。10年前,蔡怀番、蔡怀紫的后人还寄来10万元,捐建村小学教室。为了留存这些与侨亲的联系过往,蔡文诗把家里和亲友珍藏的照片收集起来,在胸怀祖国楼做了个微型展览。“以后侨亲或者他们的后代回来了,希望他们能够更深入地了解祖地、了解前辈。”蔡文诗说。

在榕树下咖啡馆,蔡金山、黄玲玲品尝了名为“乡愁”的咖啡,在大榕树下写下了希望家人平安健康的祈福带。“变化真大啊。”黄玲玲感慨地说。

上世纪80年代,蔡金山、黄玲玲回乡得知村委会没有固定的办公场所,都是临时借用村民的房子办公,二人决定捐建一栋村委会办公楼。

在村庄比较中心的地方,村里找了一块100多平方米的集体土地,由蔡金山、黄玲玲捐资13万余元,建起了一栋2层半高的办公楼。如今,这栋旧的办公楼已改造成南洋风味十足的望越餐厅。一栋栋老房子,经过保护修缮和开发利用,变成了展览馆、咖啡馆抑或是中式茶局、惬意的行馆,重新焕发了生机。

“现在这里建设得这么好,等高铁通了,我会经常回来,还会多带亲朋好友来看梧林。”蔡金山自豪地说。

其心殷殷,其情切切。如今的梧林,以最新的面貌,随时等候海外游子归乡。