今年7月25日,随着第44届世界遗产大会审议现场落锤声响,“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”正式成为中国第56处世界遗产。本次泉州申遗项目整体由22处代表性古迹遗址及其关联环境构成,这其中就包括有安平桥。

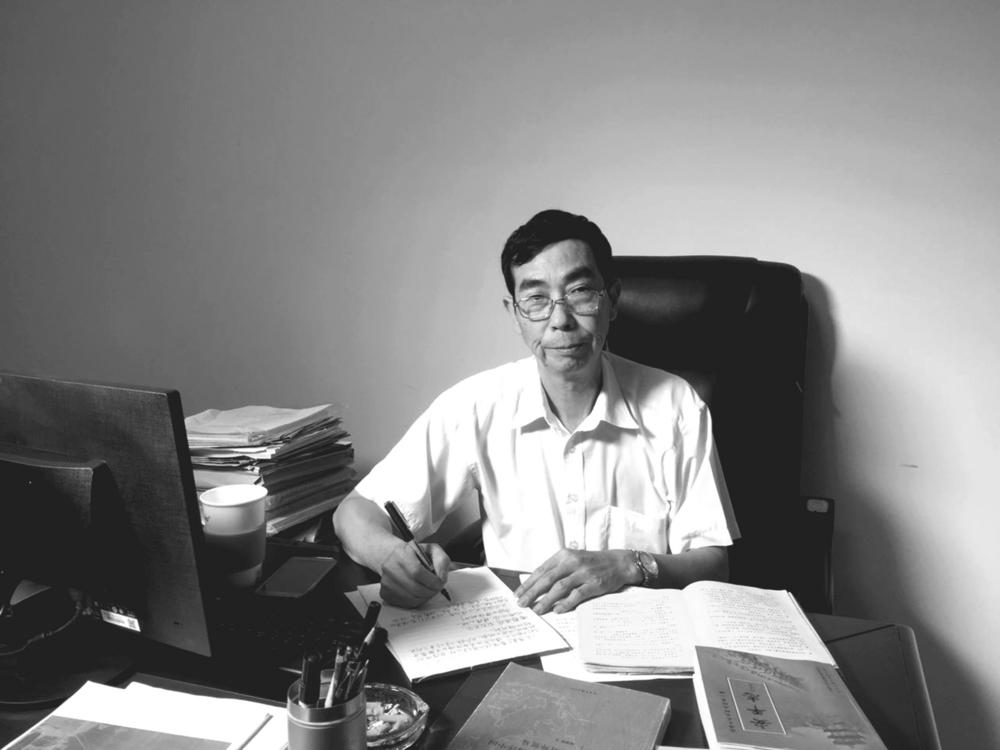

在这古桥喜庆新事的背后,有着许多为申遗而无私奉献的“申遗”功臣。其中,就有一位来自晋江安海的高俊仁,笔名高峰,1958年出生于晋江安海,福建省作家协会会员、晋江市作家协会副主席、晋江市政协特邀文史研究员,出版散文集《石榕》《师傅如酒》《实话实说》,主编《安海商会志》《安平桥志》《丝路晋江》等。

今天,我们就来说说他与申遗点安平桥的故事。

安平桥畔长大的

文学青年

在我国古代的名桥之中,势若巨龙、逶延五里的安平桥以其“天下无桥长此桥”的优势而独占鳌头。此次申遗成功,安平桥惊艳世界。但这座安平桥对于高俊仁来说,在不同年龄段,有着不同的意义。

1958年,高俊仁出生于安海,对安平桥有着深厚感情。儿时安平桥的存在,对他来说是朴实无华的。在那儿,是他7岁下海,网虾钓鱼擒蟹的童年趣事的背景;在那儿,是他少年经商,吆过脆饼冰棒串葫芦走过的古桥;在那儿,是他16岁辍学,干泥匠木匠教书匠时难舍的家的代名词。

成年后,他发现,古桥是家乡祖祖辈辈繁衍生息历程中不可分割的一个组成部分,它承载着家乡近千年以来父老乡亲生生不息的文化寄托与美好愿望。一直到后来,安平桥又成了他进行文学创作的素材,成了他与志同道合之士共同呼吁、奔走保护、记录、奉献的主角。从其笔端,就可见他对安平桥的深厚之情。

“初二辍学后,我很快成为一名学徒工,先后做了泥水匠、木匠等。当泥水匠学徒最苦,需随着惠安师傅,爬上高四五米、宽却只有二十多厘米的墙顶,我老怕滑摔下来,扒掉鞋袜,才勉强哆嗦地上去……”谈及儿时的经历,高俊仁坦言,离开学校后,他进入一家乡镇企业,先是做木模子、机壳,后学习无线电修理,当保管员。1982年春,他已是该厂的车间主任兼仓管员,不但有固定的收入,还可以揽些木工活儿,挣点外快,生活算是有了着落。4月底的一个夜晚,他正加班做着门窗,已就读“电大”机械系的友人,前来告知“电大”中文系招生的消息。他即刻做出决定,当夜辞掉雇主。隔日一早,便去报名参加考试,可是,此时距离考试时间只有1个月。那1个月,他停止一切工作,断绝所有往来,读书、读书、再读书。终于,他以高出录取线11分的成绩,如愿以偿。

在生活中,有不少友人点评高俊仁为“性情中人”。他热爱文学,1985年毕业后便开始写作,1986年就开始发表文章。后来为维持家庭生计,他投身商海,一直到2008年天命之年,生活安定后重拾笔杆,从此坚持不懈。

撰写提案推动安平桥保护

通过三次书面提案,数次口头反映……最终,高俊仁以笔助推安平桥列入泉州申遗项目。

在安平桥景区的游客中心,高俊仁翻阅着他著作的《实话实说》。这本书里收录了他十几年来的工作成果,包含他的政协提案、社情民意、调研课题和大会发言等。其中,就有两篇他提议将安平桥列入泉州申遗项目的提案。

第一次是在2014年。当时,泉州申遗项目叫“刺桐遗迹”,但18处申遗点里没有安平桥。高俊仁认为,“刺桐遗迹”没有安平桥是说不过去的。这是世界上最长的古桥,而且还有一个港口的问题。安海港是海上丝绸之路的先行港,于是,他马上写了一篇提案,可是没有得到有关部门的回复。

2015年1月,高俊仁再次写了一篇将安平桥列入泉州申遗项目的提议,并发表在政协社情民意的刊物上,这一次引起了社会各界的关注和重视。同年12月,高俊仁写了一个调研专题,再次提议和呼吁将安平桥列入泉州申遗项目。高俊仁告诉记者,“就是这一篇《强烈请求相关部门把安平桥、安海龙山寺列入‘海丝古城泉州(刺桐城)的重要遗存’,加以保护管理》,直接提交给有关部门。”

此后,高俊仁多次打电话到相关部门反应,并拨通权威媒体热线,积极提议将安平桥列入泉州申遗项目。最终,在晋江市和安海镇两级政府,以及社会各界人士的共同努力下,安平桥终于正式列入泉州申遗项目。

从2014年开始,高俊仁执着地推动着安平桥列入泉州申遗项目。但早在2010年,为保护古桥,安平桥历史文化研究会成立,高俊仁便参与其中。2013年春节至2014年期间,他还与时任泉州市文管所主任的黄真真女士等人,苦心孤诣,发掘整理资料,编撰了《安平桥志》,为千年古桥立传。

今年7月25日,泉州申遗成功,高俊仁第一时间得到消息,他非常激动。“此次泉州申遗成功,安平桥榜上有名,对很多人来说,都是一个特别的好消息。”其实,作为晋江市政协特邀文史研究员,对他个人来说,这也是焚膏继晷、不懈付出的最好回报。

化身安平桥文化传播者

主编9期《五里桥》会刊,开设4场以安平桥为主题的书画摄影展……自安平桥历史文化研究会成立以来,为发掘地方历史底蕴、发扬本埠乡土文化,高俊仁与颜呈礼等人做了不少有益之事。他们在不同城镇举办了不同主题的书画摄影巡回展,并印制了9期《五里桥》及5期《五里桥畔》书画摄影特刊,举办“安平桥石材探源”“鸿江水源寻根”“元宵节游灯踩街”等大型活动。高俊仁作为刊物主编,与志同道合之士,共同探索着五里桥历史渊源,发掘着地方文化史志。

“当时,很多编委会的成员,既是编者,又是作者,他们采访撰文、组稿校对,每一期的编审,需要10来天的劳作,分文不取且乐此不疲。”高俊仁坦言,各种活动,会员们自愿参与,身体力行;活动经费,大家乐意捐输,唯求奉献。他们不计名利,共同努力,这等行事作为,可敬可佩。

高俊仁说,作为一个生长在安平桥畔的安海人,很多人对于这座桥都有着属于自己的一份特殊情感,再加上他曾经付出3年的时间,与黄真真女士共同主编《安平桥志》,更加深了他对这座桥的认识和感情。

“这座桥的历史、由来,以及背景,我全部是通通透透地了解,包括我们福建省所有关于安平桥的档案、资料,我全部都拥有,所以我对这座桥的感情就加倍。”后来,朋友们也戏称他是“护桥使者”。

此外,他们还多次与同道挚友共同接待了国外留学生、专家学者、摄影爱好者、文学爱好者等,带领其实地考察安平桥。“2010年12月初,尽管大家忙于‘著述馆’的一应事务,我们还是挤出3天时间,协助福建电视台发现档案摄制组,完成《古桥春秋·安平桥》的拍摄工作”,高俊仁回忆说。他们连续三年举办“元宵节游灯踩街”大型活动,并在2010年顶住压力,恢复“白塔点灯”的旧制;持续举行“中秋节博饼联欢”,并于2011年找回中断40年的古老民俗活动——“烧塔仔”,吸引泉州、晋江两级主流媒体,竞相到场摄影、采访,并在显要的版面报道,引起极大关注。

如今的安平桥公园,风景秀丽。浩瀚的水面,波光潋滟、鸥鹭翔集,亭榭点缀、廊桥穿插,自然景观和人文景观完美统一。尽管在八闽大地上,早已横空飞架出许多跨越江海,洋溢着现代气息的桥梁,但高俊仁在闲暇时光,仍愿意追寻前人的脚步,到古老的安平桥上,在那一方方被磨得平滑光亮的石板桥面上游览漫步,读古碑文、看水心亭、望石将军,在长桥之上,再搭一座心桥。“如今,我们这个国宝变成了世界宝,对安平桥的保护,对景区的开发利用肯定是加分了,也会增加很多亮点,往后希望大家都尽一份力,把这篇大文章做好。”