本报记者 吴晓艳 林伊婷 董严军

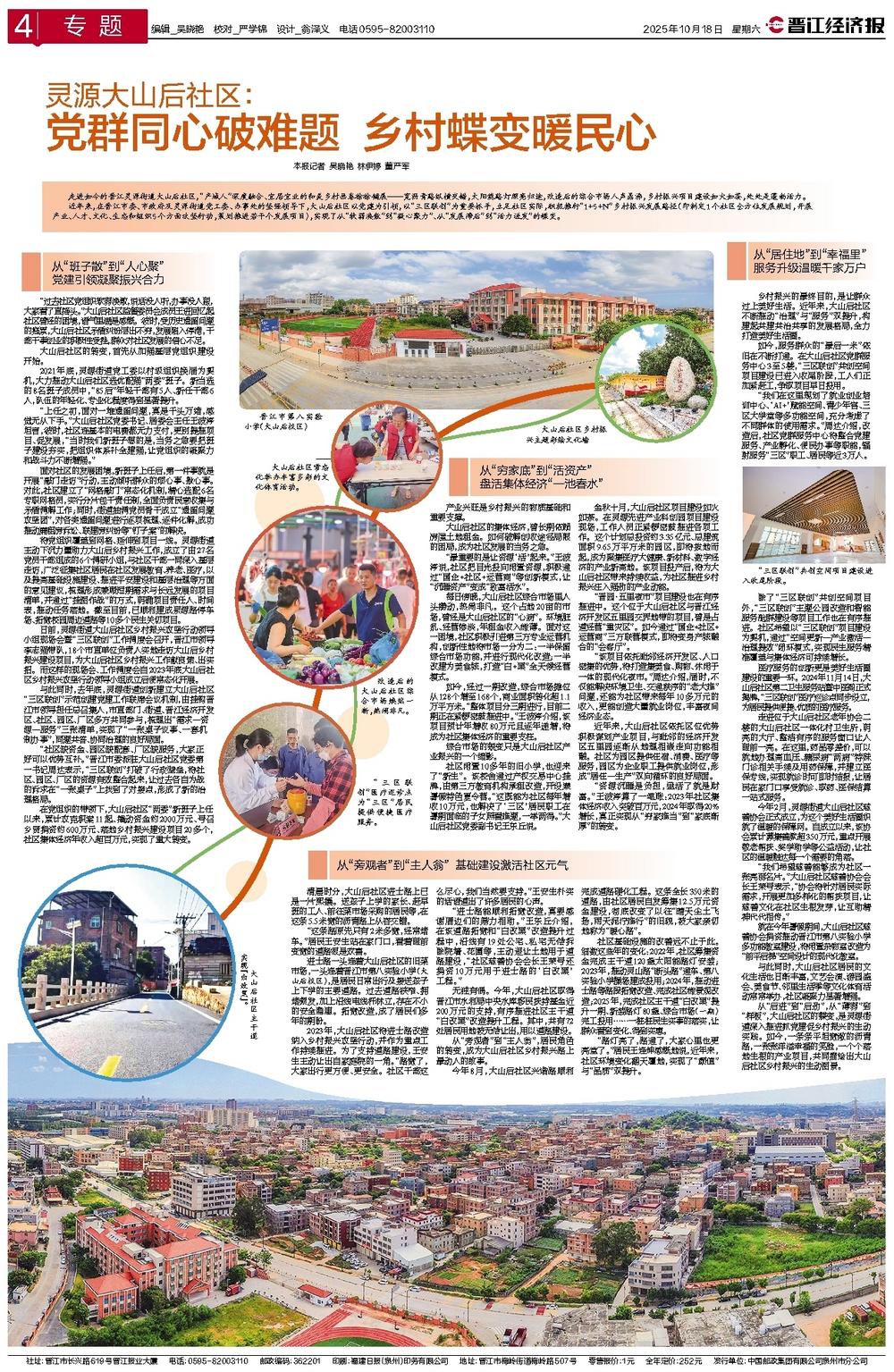

走进如今的晋江灵源街道大山后社区,“产城人”深度融合、宜居宜业的和美乡村画卷徐徐铺展——宽沥青路纵横交错,太阳能路灯照亮归途,改造后的综合市场人声鼎沸,乡村振兴项目建设如火如荼,处处是蓬勃活力。

近年来,在晋江市委、市政府及灵源街道党工委、办事处的坚强领导下,大山后社区以党建为引领,以“三区联创”为重要抓手,立足社区实际,积极推行“1+5+N”乡村振兴发展路径(即制定1个社区全方位发展规划,开展产业、人才、文化、生态和组织5个方面攻坚行动,策划推进若干个发展项目),实现了从“软弱涣散”到“凝心聚力”、从“发展滞后”到“活力迸发”的蝶变。

从“班子散”到“人心聚” 党建引领凝聚振兴合力

“过去社区党组织软弱涣散,说话没人听,办事没人跟,大家看了直摇头。”大山后社区监督委员会成员王进回忆起社区曾经的困境,语气里满是感慨。彼时,受历史遗留问题的拖累,大山后社区矛盾纠纷层出不穷,发展陷入停滞,干部干事创业的积极性受挫,群众对社区发展的信心不足。

大山后社区的转变,首先从加强基层党组织建设开始。

2021年底,灵源街道党工委以村级组织换届为契机,大力推动大山后社区选优配强“两委”班子。新当选的8名班子成员中,“85后”年轻干部有5人、新任干部6人,队伍的年轻化、专业化程度得到显著提升。

“上任之初,面对一堆遗留问题,真是千头万绪,感觉无从下手。”大山后社区党委书记、居委会主任王波渟坦言,彼时,社区连基本的电费都无力支付,更别提推项目、促发展,“当时我们新班子想的是,当务之急要把班子建设夯实,把组织体系补全建强,让党组织的凝聚力和战斗力不断增强。”

面对社区的发展困境,新班子上任后,第一件事就是开展“敲门走访”行动,主动倾听群众的烦心事、揪心事。对此,社区建立了“网格敲门”常态化机制,精心选配6名专职网格员,实行分片包干责任制,全面负责民意收集与矛盾调解工作;同时,街道抽调党员骨干成立“遗留问题攻坚团”,对各类遗留问题进行逐项梳理、逐件化解,成功推动廉租房诉讼、联建房纠纷等“钉子案”的解决。

将党组织覆盖到网格、延伸到项目一线。灵源街道主动下沉力量助力大山后乡村振兴工作,成立了由27名党员干部组成的6个调研小组,与社区干部一同深入基层走访,广泛征集社区居民在社区发展教育、养老、医疗,以及提高基础设施建设、推进平安建设和基层治理等方面的意见建议,梳理形成兼顾短期需求与长远发展的项目清单,并通过“挂图作战”的方式,明确项目责任人、时间表,推动任务落地。截至目前,已顺利建成泉源路停车场、拓宽校园周边道路等10多个民生关切项目。

日前,灵源街道大山后社区乡村振兴攻坚行动领导小组现场会暨“三区联创”工作调度会召开,晋江市领导李志强带队,18个市直单位负责人实地走访大山后乡村振兴建设项目,为大山后社区乡村振兴工作献良策、出实招。而这样的现场会、工作调度会自2023年底大山后社区乡村振兴攻坚行动领导小组成立后便常态化开展。

与此同时,去年底,灵源街道创新建立大山后社区“三区联创”示范创建党建工作联席会议机制,由挂钩晋江市领导担任总召集人,市直部门、街道、晋江经济开发区、社区、园区、厂区多方共同参与,梳理出“需求—资源—服务”三张清单,实现了“一张桌子议事、一套机制办事”,同题共答、协同治理的良好局面。

“社区缺资金、园区缺配套、厂区缺服务,大家正好可以优势互补。”晋江市委派驻大山后社区党委第一书记周达表示,“三区联创”打破了行政壁垒,将社区、园区、厂区的资源有效整合起来,让过去各自为战的诉求在“一张桌子”上找到了对接点,形成了新的治理格局。

在党组织的带领下,大山后社区“两委”新班子上任以来,累计攻克积案11起、撬动资金约2000万元、号召乡贤捐资约600万元、落地乡村振兴建设项目20多个,社区集体经济年收入超百万元,实现了重大转变。

从“穷家底”到“活资产” 盘活集体经济“一池春水”

产业兴旺是乡村振兴的物质基础和重要支撑。

大山后社区的集体经济,曾长期依赖房屋土地租金。如何破解创收途径局限的困局,成为社区发展的当务之急。

“最重要的是让资源‘活’起来。”王波渟说,社区把目光投向闲置资源,积极通过“国企+社区+运营商”等创新模式,让“沉睡资产”变成“致富活水”。

每日傍晚,大山后社区综合市场里人头攒动,热闹非凡。这个占地20亩的市场,曾经是大山后社区的“心病”。环境脏乱、经营惨淡,年租金收入微薄。面对这一困境,社区积极引进第三方专业运营机构,创新性地将市场一分为二:一半保留综合市场功能,并进行现代化改造;一半改建为美食城,打造“白+黑”全天候经营模式。

如今,经过一期改造,综合市场摊位从128个增至168个,商业面积转化超1.1万平方米。“整体项目分三期进行,目前二期正在紧锣密鼓推进中。”王波渟介绍,该项目预计年增收80万元且逐年递增,将成为社区集体经济的重要支柱。

综合市场的蜕变只是大山后社区产业振兴的一个缩影。

社区闲置10多年的旧小学,也迎来了“新生”。该校舍通过产权交易中心挂牌,由第三方教育机构承租改造,开设寒暑假特色夏令营。“这既能为社区每年增收10万元,也解决了‘三区’居民职工在暑期面临的子女照看难题,一举两得。”大山后社区党委副书记王东丘说。

金秋十月,大山后社区项目建设如火如荼。在灵源先进产业科创园项目建设现场,工作人员正紧锣密鼓推进各项工作。这个计划总投资约3.35亿元、总建筑面积9.65万平方米的园区,即将拔地而起,成为聚集医疗大健康、新材料、数字经济的产业新高地。该项目投产后,将为大山后社区带来持续收益,为社区推进乡村振兴注入强劲的产业动能。

“晋园·五里夜市”项目建设也在有序推进中。这个位于大山后社区与晋江经济开发区五里园交界地带的项目,曾是占道经营“重灾区”。如今通过“国企+社区+运营商”三方联营模式,即将变身产城融合的“会客厅”。

“该项目依托毗邻经济开发区、人口密集的优势,将打造集美食、购物、休闲于一体的现代化夜市。”周达介绍,届时,不仅能解决环境卫生、交通秩序的“老大难”问题,还能为社区带来每年10多万元的收入,更能创造大量就业岗位,丰富夜间经济业态。

近年来,大山后社区依托区位优势积极谋划产业项目,与毗邻的经济开发区五里园逐渐从地理相嵌走向功能相融。社区为园区提供住宿、消费、医疗等服务,园区为企业职工提供就业岗位,形成“居住—生产”双向循环的良好局面。

“资源沉睡是负担,盘活了就是财富。”王波渟算了一笔账:2023年社区集体经济收入突破百万元,2024年取得20%增长,真正实现从“穷家难当”到“家底渐厚”的转变。

从“旁观者”到“主人翁” 基础建设激活社区元气

清晨时分,大山后社区进士路上已是一片熙攘。送孩子上学的家长、赶早班的工人、前往菜市场采购的居民等,在这条5.5米宽的沥青路上从容交错。

“这条路原先只有2米多宽,经常堵车。”居民王安生站在家门口,看着眼前变宽的道路很是欢喜。

进士路一头连着大山后社区的旧菜市场,一头连着晋江市第八实验小学(大山后校区),是居民日常出行及接送孩子上下学的主要道路。过去道路狭窄、拥堵频发,加上沿线电线杆林立,存在不小的安全隐患。拓宽改造,成了居民们多年的期盼。

2023年,大山后社区将进士路改造纳入乡村振兴攻坚行动,并作为重点工作持续推进。为了支持道路建设,王安生主动让出自家庭院的一角。“路宽了,大家出行更方便、更安全。社区干部这么尽心,我们当然要支持。”王安生朴实的话语道出了许多居民的心声。

“进士路能顺利拓宽改造,真要感谢厝边们的鼎力相助。”王东丘介绍,在该道路拓宽和“白改黑”改造提升过程中,沿线有19处公宅、私宅无偿拆除院墙、花圃等,主动退让土地用于道路建设,“社区慈善协会会长王荣号还捐资10万元用于进士路的‘白改黑’工程。”

无独有偶。今年,大山后社区取得晋江市水利局中央水库移民扶持基金近200万元的支持,有序推进社区主干道“白改黑”改造提升工程。其中,共有72处居民用地被无偿让出,用以道路建设。

从“旁观者”到“主人翁”,居民角色的转变,成为大山后社区乡村振兴路上最动人的故事。

今年8月,大山后社区兴谐路顺利完成道路硬化工程。这条全长350米的道路,由社区居民自发筹集12.5万元资金建设,彻底改变了以往“晴天尘土飞扬,雨天泥泞难行”的旧貌,被大家亲切地称为“暖心路”。

社区基础设施的改善远不止于此。细数这些年的变化:2022年,社区筹集资金完成主干道120盏太阳能路灯安装;2023年,推动灵山路“断头路”通车、第八实验小学操场建成投用;2024年,推动进士路等路段拓宽改造、完成社区微景观改造;2025年,完成社区主干道“白改黑”提升一期、新装路灯80盏、综合市场(一期)完工投用……一桩桩民生实事的落实,让群众看到变化、得到实惠。

“路灯亮了,路通了,大家心里也更亮堂了。”居民王连坤感慨地说,近年来,社区环境变化翻天覆地,实现了“颜值”与“品质”双提升。

从“居住地”到“幸福里” 服务升级温暖千家万户

乡村振兴的最终目的,是让群众过上美好生活。近年来,大山后社区不断推动“治理”与“服务”双提升,构建起共建共治共享的发展格局,全力打造美好生活圈。

如今,服务群众的“最后一米”依旧在不断打通。在大山后社区党群服务中心3至5楼,“三区联创”共创空间项目建设已进入收尾阶段,工人们正加紧赶工,争取项目早日投用。

“我们在这里规划了就业创业培训中心、‘AI+’赋能空间、青少年宫、三区大学堂等多功能空间,充分考虑了不同群体的使用需求。”周达介绍,改造后,社区党群服务中心将整合党建服务、产业孵化、便民办事等职能,辐射服务“三区”职工、居民等近3万人。

除了“三区联创”共创空间项目外,“三区联创”主题公园改造和智能服务舱群建设等项目工作也在有序推进。社区希望以“三区联创”项目建设为契机,通过“空间更新—产业激活—治理提效”闭环模式,实现民生服务精准覆盖与集体经济可持续增长。

医疗服务的创新更是美好生活圈建设的重要一环。2024年11月14日,大山后社区第二卫生服务站暨中医阁正式揭牌,“三区联创”医疗巡诊点同步设立,为居民提供便捷、优质的医疗服务。

走进位于大山后社区老年协会二楼的大山后社区一体化村卫生所,明亮的大厅、整洁有序的服务窗口让人眼前一亮。在这里,药品零差价,可以就地办理高血压、糖尿病“两病”特殊门诊相关手续及用药保障,并建立医保专线,实现就诊时可即时结报,让居民在家门口享受就诊、取药、医保结算一站式服务。

今年2月,灵源街道大山后社区慈善协会正式成立,为这个美好生活圈织就了温暖的保障网。自成立以来,该协会累计募集善款超350万元,重点开展敬老帮扶、奖学助学等公益活动,让社区的温暖触达每一个需要的角落。

“我们希望慈善能够成为社区一张亮丽名片。”大山后社区慈善协会会长王荣号表示,“协会将针对居民实际需求,开展更加多样化的帮扶项目,让慈善文化在社区生根发芽,让互助精神代代相传。”

就在今年暑假期间,大山后社区慈善协会捐资推动晋江市第八实验小学多功能教室建设,将闲置杂物室改造为“前平后梯”空间设计的现代化教室。

与此同时,大山后社区居民的文化生活也日渐丰富,文艺会演、游园盛会、美食节、邻里生活季等文化体育活动常常举办,社区凝聚力显著增强。

从“后进”到“后劲”,从“薄弱”到“样板”,大山后社区的蝶变,是灵源街道深入推进抓党建促乡村振兴的生动实践。如今,一条条平坦宽敞的沥青路,一张张洋溢幸福的笑脸,一个个落地生根的产业项目,共同描绘出大山后社区乡村振兴的生动图景。