本报记者 朱艳 陈巧玲 实习生 王森龙

菲律宾华侨抗日游击支队(以下简称“华支”)历史图片展将于9月6日在福州举行。近日,在福州闽江饭店,有关图片展的筹备会刚结束,福建省菲律宾归侨侨眷联谊会常务副会长陈骏接受了记者采访。

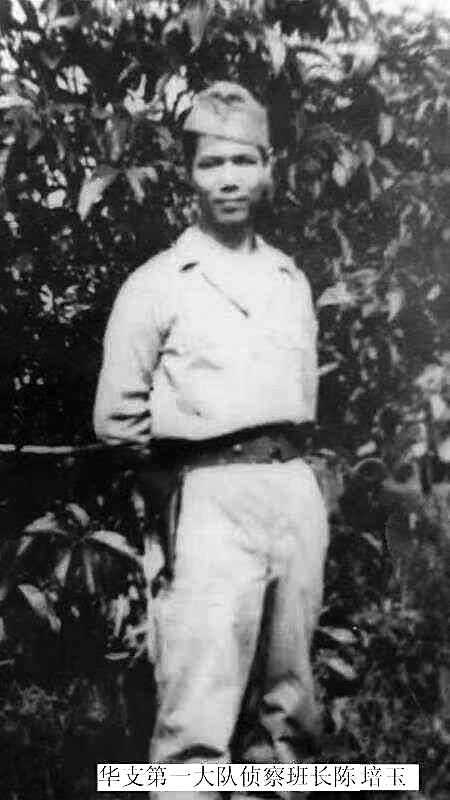

68岁的陈骏向记者展示了一张珍藏的黑白照片。照片摄于1944年,一名年轻人身着美式军装,眼神锐利而坚定。年轻人是他的父亲陈培玉,时任“华支”侦察班班长,刚刚接收美军空投的崭新装备。

在陈骏的讲述下,这个从晋江走出的华侨家族在菲律宾的抗战故事逐渐清晰。

一门双烈 晋江两兄弟血洒异乡

时间回溯到1932年,晋江深沪少年陈村生远赴菲律宾谋生。10年后,当日本侵略者的铁蹄踏破马尼拉,25岁的陈村生毅然投身抗日洪流。他参与创建了“菲律宾华侨抗日反奸大同盟”,担任常务委员。随后“华支”成立,陈村生因作战骁勇、指挥有方,被提拔为参谋长。

“伯父永远冲在最前面。”陈骏复述着父亲口传的故事。1943年的一个深夜,陈村生与战友林纪良携带抗日宣传品《华侨导报》外出执行任务,途中遭遇日军哨卡盘查。生死关头,陈村生一把抢过林纪良手中的宣传品,掩护战友先行通过。当日军刺刀挑开包裹时,外层用作伪装的日文报纸迷惑了敌人,藏在里面的《华侨导报》得以保全。“此前,已有两位送报的同志因此牺牲。”陈骏说,“伯父那次是拿自己的命在赌。”

这位总把危险留给自己的指挥官最终倒在胜利的黎明前。1945年4月5日,陈村生在清剿日军残敌的战斗中不幸中弹牺牲,年仅28岁。他的出殡仪式在马尼拉引起巨大震动,百余个抗日团体、3000多人自发前来送行,“华支”政委蔡建华亲自为他致悼词。

陈村生的弟弟陈著阳,也是一名“华支”战士。1944年,在一次战斗中,陈著阳因敌众我寡被俘。不久后,战友们在战场附近一条小溪旁找到他的遗体,已被日军刺刀虐杀得“面目全非”。陈著阳牺牲时,年仅25岁。

前赴后继

伤疤与军装照见证荣光

陈培玉的人生轨迹紧紧追随着堂兄陈村生。1935年,年仅15岁的陈培玉来到菲律宾。在店员工会和英语夜校,他接受了革命启蒙,后来加入“菲律宾华侨抗日反奸大同盟”,担任别动队侦察队长。“父亲常说,他走上革命道路,是堂兄点亮的灯在指引。”陈骏回忆。

一次,“华支”奉命围剿盘踞在一座教堂的200多名日伪军。敌军依托坚固建筑负隅顽抗。激战中,时任侦察班班长的陈培玉为救战友,手臂被敌军的刺刀划开一道十多厘米长的伤口。“那场仗打得很苦,副指导员和机枪手都牺牲了。”后来,父亲向陈骏讲述那段历史,“最后,我们靠火攻才拿下这场战斗。”而那道深深的伤疤,成为陈骏心中父辈勇气的“勋章”。

在解救美军战俘营的行动中,“华支”作为先锋部队,率先冲入日军关押战俘与侨民的集中营,2000多名被关押者无一人伤亡。对此,美军司令部深表感激,随即向“华支”空投了8吨军需装备作为支援。时任“华支”侦察班班长的陈培玉,在此战中功不可没。接收装备后,他又当上了支队供应科科长。

“父亲是‘华支’第一个领到并穿上全套美军制服的人。”陈骏指着照片中身着崭新笔挺军装、目光炯炯的年轻父亲,脸上带着自豪的笑容。

三战传奇

从吕宋岛到长津湖

家族的荣光谱上,还有一个人——陈骏的姑父黄克。这位华侨战士祖籍南安官桥镇,1925年12月出生于菲律宾马尼拉。

在太平洋战争硝烟弥漫之际,黄克于1943年加入店员工会;受革命思想影响,次年年初投身“菲律宾华侨抗日反奸大同盟店员支队”。1944年6月,他转入“华支”第三大队(福建大队),在抗日烽火中经受锤炼。因表现优秀,同年7月,他加入菲律宾共产党。

黄克的胆识在“华支”广为流传。一次,3名队员被日军围困在屋内,情势危急。他孤身突袭,制造混乱,成功帮助战友脱险。

抗日战争胜利后,1947年,黄克在组织安排下回到祖国,投身解放战争,加入闽粤赣边区闽南游击支队。其间,他的大腿曾被子弹贯穿。黄克在枪林弹雨中成长,累功升至副团长。1948年,他转任福建警备六团作战参谋,参与剿匪战斗。

抗美援朝战争期间,新婚燕尔的黄克响应祖国号召,随中国人民志愿军第九兵团奔赴朝鲜战场。在举世闻名的长津湖战役中,他虽未持枪冲锋在第一线,但作为联络官,他在复杂残酷的战场上肩负起沟通协调的重任,为搭建中朝军队信任与协作的桥梁贡献力量。黄克也是“华支”战士中,唯一一位亲身经历抗日战争、解放战争和抗美援朝战争三大战火考验的人,三级解放勋章和独立功勋荣誉章记录了他经历的生死之战。

胜利归国后,黄克进入解放军外语学院学习,毕业后长期在军队工作,历任福州军区政治部联络部干事、江西建设兵团副参谋长、宁德军分区副参谋长、晋江军分区副参谋长等职,直至1982年离休。

“父亲生于南洋却心系故土,一直用如同南海涌潮般生生不息的爱国情怀影响着我们。”黄克的儿子黄东平说。

四代传承

“华支”精神刻进骨血

1991年,陈骏抵达菲律宾,第一次踏上父辈曾经战斗过的这片土地。临行前,父亲陈培玉郑重嘱托他两件事:一是去华侨义山祭拜堂伯陈村生;二是吃一顿“华支饭”。在陈村生烈士墓碑前,陈骏献上了从故乡深沪镇带去的泥土。在华支退伍军人总会,一碗糙涩难咽的杂粮饭,让陈骏真切体味到父辈当年在丛林中顽强抵抗的艰辛。

“‘华支’精神已刻进我们的骨血。”陈骏感慨。作为福建省菲律宾归侨侨眷联谊会的骨干,30多年来,陈骏5次远赴菲律宾参加“华支”纪念活动。这份传承,已延及下一代乃至再下一代——他带着女儿,甚至年仅2岁的外孙,重走父辈当年的战场。

“今天,我们纪念‘华支’成立83周年,不仅是为了追忆先辈的荣光,更是为了将这份用鲜血和生命铸就、跨越山海的精神遗产在新时代继续传承和发扬光大,承载先辈未竟的重任与抱负,坚定地驶向更辽阔、更和平的明天。”在已泛黄的“华支”队歌手抄本旁,陈骏的手指缓缓抚过家族相册里四代人的影像。光阴流转,世事变迁,唯有那句歌词依然滚烫——“新四军八路军,是我们学习的榜样”。