本报讯 (记者 蔡红亮) 新学期伊始,晋江教育就有大动作——2月16日,晋江正式发佈中小学(幼儿园)闽南语文化传习行动,确定了70所学校作为试点,传承和保护闽南方言。值得一提的是,晋江还将建设中小学(幼儿园)闽南语文化传习点作为今年为民办实事项目。

记者了解到,近年来,晋江十分重视闽南语文化的传承和保护,其中,学校作为主阵地,通过氛围营造、举办活动和比赛等方式,学习闽南语,传承发扬地方语言文化。

“晋江启动中小学(幼儿园)闽南语文化传习行动,是希望通过学校教育、家庭教育、社会教育协同合力,各部门协同发力,能够让我们的‘10后’‘20后’爱学能说这门古老的语言,从而延续和弘扬闽南文化的精髓。”晋江市教育局相关负责人介绍,此次,晋江确定了70所闽南语文化传习点学校,其中,中学6所、小学37所、幼儿园27所,涵盖各个学龄段,普及面进一步拓宽。

传承弘扬闽南语文化,晋江下足工夫,将实施“七项措施”。闽南语文化的学习需要有教材的辅助。为此,晋江组建了一支编写团队,将开发教学资源,面向幼儿园、小学低学段,编印一套能上手运用、寓教于乐、通俗易懂的传习资料。

闽南语文化的学习还需融入日常教学。晋江要求各校根据不同学龄段特点,进行针对性教学。其中,幼儿园通过场景应用、游戏设计与实践活动开展,每周至少开设1节相关课程。小学利用课后延时或晨读等时段,每周开展1次闽南语文化学习活动。中学用好学生社团、兴趣小组等平台开展传播学习。

晋江还注重拓展活动载体,每年将策划开展闽南语学习推广活动,引进南音、南戏等非遗文化项目进校园,并鼓励“新晋江人”和随迁家庭子女学生参与。同时,丰富实践渠道,以省级两岸青少年研学基地为平台,开发闽南语文化研学课程,鼓励学生进行探究式学习和社会实践。

为了推广经验做法,晋江市将组织市级经验交流、公开课、现场观摩课等活动,并鼓励学校实施闽南语文化校本课程,培育活动品牌和师资队伍。同时,强化专业师资培训,将闽南语文化传习纳入年度教师培训内容,并探索举办闽南语教学设计大赛。

闽南语文化的传承需要学校、家庭、社区等多方力量共同协作,晋江将更加注重校家沟通,争取各类家庭对闽南语传习的认可,抓住幼儿语言发展敏感期,发挥家庭教育对闽南语传承的主体作用。晋江还支持学校开发闽南优秀家风家训课程,将闽南语文化融入家长学堂建设,引导更多家长成为闽南语文化传承的“后备军”。

“期待晋江各校都能掀起学闽南语文化的热潮,推动闽南方言的保护和传承,搭建闽南语交流平台,形成浓厚的文化氛围,助力闽南传统文化、根脉文化、华侨文化传播。”晋江市教育局相关负责人说。

学唱闽南童谣

本报讯 (记者 蔡红亮) “留春饭,插春枝,年年有伸佫有添;年兜暗,跳火群,迎接新年行好运……”2月16日上午,晋江市非物质文化遗产展示馆里传来了一阵阵清脆动听的童声。仔细一听,唱的正是大家耳熟能详的闽南童谣《正月谣》。

如此温馨的画面出现在“童谣传韵 非遗生辉”晋江市家庭教育大讲堂活动中。活动邀请了晋江民谣非遗传承人、《娜里的童谣》作者苏达娜老师作为主讲嘉宾。

活动中,苏老师为在场的亲子家庭带来了一场精彩纷呈的文化盛宴。她不仅详细介绍了春节的传统习俗,还通过生动的讲解和示范,带领大家深入感受闽南童谣的独特韵味。

为了让孩子们更好地融入传统文化,苏老师巧妙地设计了“跳火群”和“掷色子”两个富有趣味性的互动游戏,一下子就点燃了孩子们的好奇心与参与热情。你瞧,孩子们一个个排好队,有序参与游戏,现场充满了欢声笑语。

当天,苏老师还带领大伙儿唱起了闽南童谣《正月谣》。大家紧紧跟随老师的节奏,逐句学习,充满童真的声音在非遗馆悠扬飘荡。

“我喜欢这样的学习方式,通过聆听苏老师介绍和现场游戏互动,我感受到了闽南童谣的独特韵味,学到了很多传统文化知识。”晋江市第二实验小学四年级学生杨紫涵说。

“趣”学闽南语

本报讯 (记者 蔡红亮) “闽南语真好听,很有意思!”“以后我也要多讲闽南语!”2月15日上午,一场以“探寻闽南语魅力,领略传统文化韵”为主题的亲子公益活动在晋江博物馆如期举行。数十组亲子家庭沉浸式学习闽南语,感受传统文化的魅力。

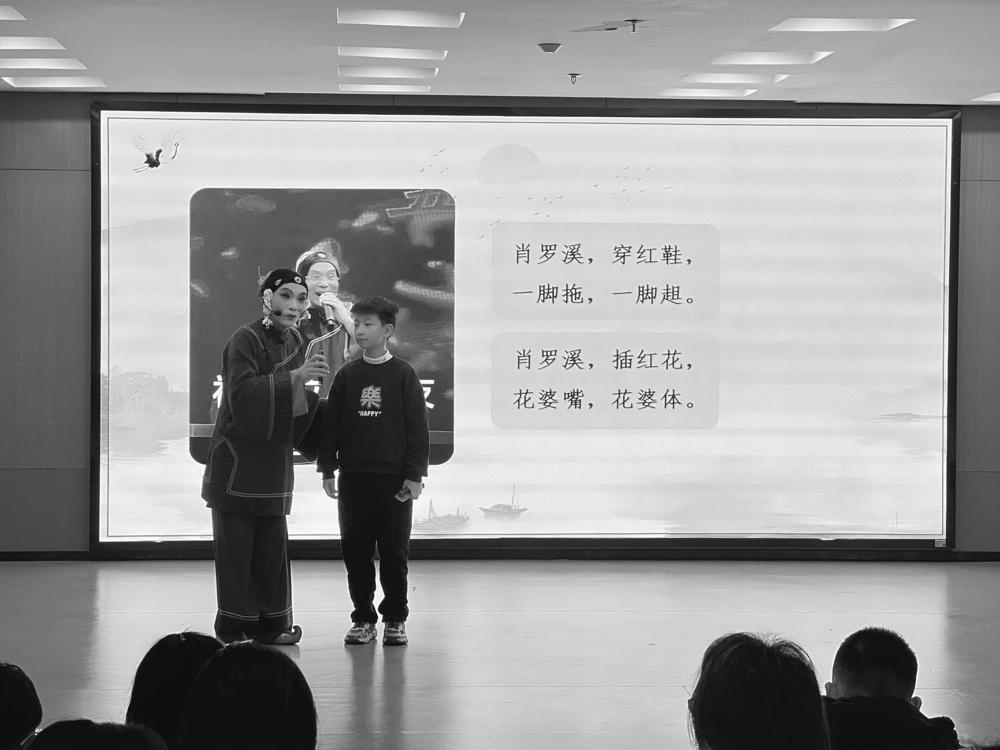

活动特别邀请了国家级非物质文化遗产代表性传承人曾文杰老师进行现场表演授课。曾老师以其精湛的技艺和深厚的文化底蕴,为在场的观众带来了闽南童谣和高甲戏的经典片段。他的表演生动传神,将闽南文化的独特韵味展现得淋漓尽致,赢得了现场观众的阵阵掌声。

活动中,曾老师不仅展示了闽南童谣的韵律美和高甲戏的戏剧张力,还亲自教授了一些闽南童谣的发音和演唱技巧。在曾老师的指导下,家长和孩子纷纷尝试用闽南语吟唱童谣,体验了一把传统艺术的魅力。此外,活动还融入了高甲戏的文化元素,通过互动游戏和角色扮演等形式,让孩子们更加直观地了解了高甲戏的表演特点和故事情节。