本报小记者 张紫涵

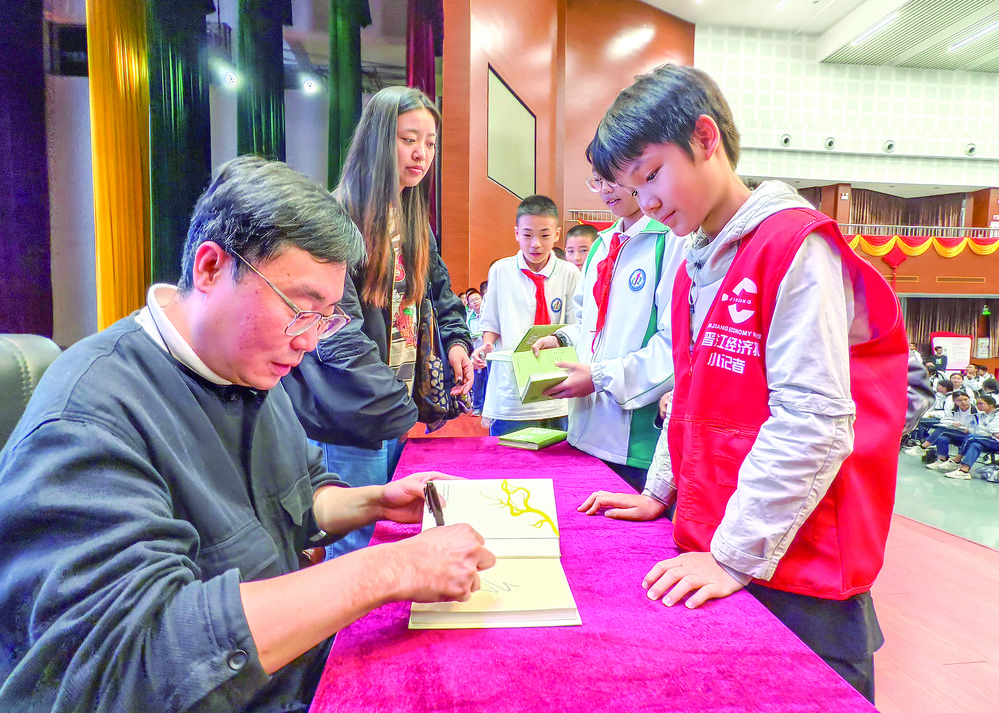

11月19日晚,晋江市第二实验小学小记者前往晋江一中,赴一场“文学之约”——知名作家蔡崇达举行文学创作分享会,分享文学创作历程。

赴约前,我们做了一定的功课,了解到,此次蔡崇达先生是带着新书《草民》前来和大家分享的。本次分享会采用嘉宾对谈的方式进行,晋江一中的两位语文老师蔡勇强和王晓婷有备而来,以蔡崇达先生的新书《草民》切入,从“《草民》是一本什么样的书?”“《曹操背观音去了》这篇故事的创作初心是什么?”等问题与蔡崇达先生展开对谈。

分享会中,蔡崇达先生提到,他创作《草民》的动机不同于《皮囊》与《命运》。“如果说《皮囊》是‘走投无路’的自我追问,《命运》是对无常时代下‘命运’这个沉重命题的思考,那么《草民》则想要描绘我们身边的祖父们、祖母们、母亲们、父亲们、邻居们,通过群像的方式展现一群肩负家庭重任的中年父亲们,努力想要抓住时代不被抛下的父母们,他们如野草般互相支撑互相纠缠,坚韧地抓住土壤,共同抵御着命运的风雨,顽强地生存着。”蔡崇达表示,这也是《草民》一书封面上写着“我们为什么生生不息,我们凭什么生生不息”这一题眼的原因。

在分享过程中,我们频繁听到蔡崇达先生提到“故乡”二字。原来,从《皮囊》到《命运》,再到《草民》,蔡崇达花了十年完成了“金色故乡三部曲”。这三部作品就是他对故乡和生命的深情致敬。他希望能够让更多的人了解故乡的美好,感受生命的温暖与坚韧。

当天,蔡崇达先生还分享了自己的文学创作历程。他提到,书籍是灵魂的庇护所,正是因为自己曾经被文学作品深刻地触动内心,所以才深刻明白文学能够让我们在无常的时代下、在迷茫与困惑中安顿心灵。

在互动环节,我们提出了自己在文学创作和阅读方面的困惑。蔡崇达先生一一进行了详细的回答。他还鼓励大家:“命运永远是向前流动的,如果发现此刻并没有流动到理想的方向,那么坚定地前行才会‘等’到命运走到你想要的地方。”

此次文学创作分享会,不仅让我们对阅读与写作有了更深刻的理解,也意识到了文学的意义与价值。

指导记者 蔡红亮 董严军