雷海红

在乡下,地瓜是一种常见的农作物。在饥饿的年代,它填饱了许多人的胃。在我的老家,地瓜又叫番薯。我的母亲每年都会种一些地瓜,如果吃不完就用来做地瓜粉。

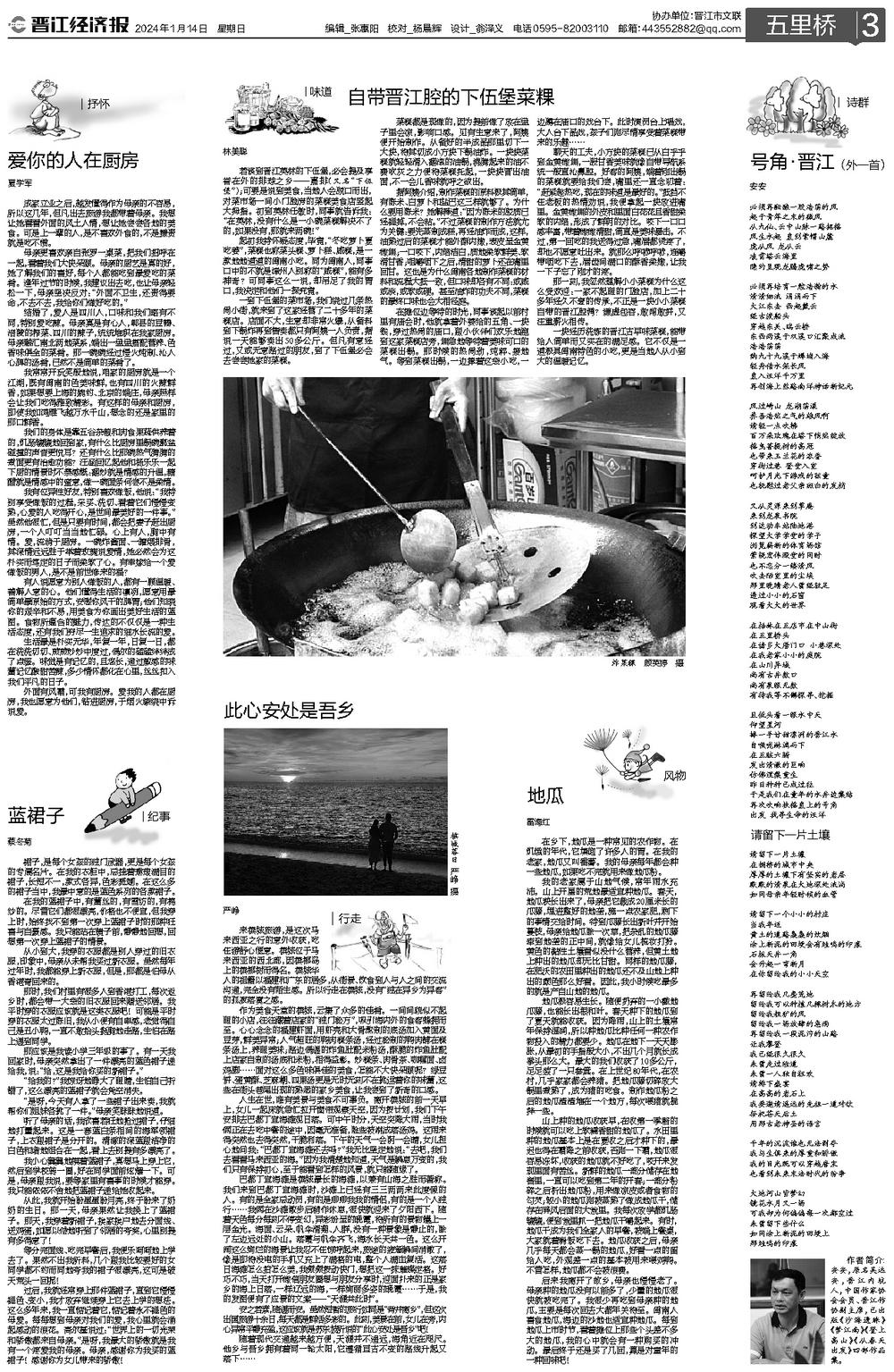

我的老家属于山地气候,常年雨水充沛。山上开垦的荒地最适宜种地瓜。春天,地瓜秧长出来了,母亲把它裁成20厘米长的瓜藤,埋进整好的地垄,施一点农家肥,剩下的事情交给时间。待到瓜藤长出新叶并开始蔓枝,母亲给地瓜除一次草,把杂乱的地瓜藤牵到地垄的正中间,就像给女儿梳妆打扮。黄色的黏性土壤看似没什么营养,但黄土地上种出的地瓜却无比甘甜。同样的地瓜藤,在肥沃的农田里种出的地瓜还不及山地上种出的颜色那么好看。因此,我小时候吃最多的就是产自山地的地瓜。

地瓜极容易生长。随便扔弃的一小截地瓜藤,也能长出根和叶。春天种下的地瓜到了夏天就能收获。因为降雨,山上的土壤常年保持湿润,所以种地瓜比种任何一种农作物投入的精力都要少。地瓜在地下一天天膨胀,从最初的手指般大小,不出几个月就长成拳头那么大。最大的我们收获了10多公斤,足足装了一只畚箕。在上世纪80年代,在农村,几乎家家都会养猪。把地瓜藤切碎放大锅里煮熟了,成为猪的吃食。制作地瓜粉之后的地瓜渣渣堆在一个地方,每次喂猪就搅拌一些。

山上种的地瓜收获早,在收第一季稻的时候就可以吃上软糯香甜的地瓜了。水田里种的地瓜基本上是在夏收之后才种下的,最迟也得在霜降之前收获,否则一下霜,地瓜很容易冻坏,收获的地瓜就不好吃了,咬开来发现里面有苦丝。新鲜的地瓜一部分储存在地窖里,一直可以吃到第二年的开春;一部分粉碎之后析出地瓜粉,用来做凉皮或者食物的勾芡;较小的地瓜则被蒸熟了做成地瓜干,储存在屏风后面的大瓮里。我每次放学都饥肠辘辘,便到瓮里抓一把地瓜干嚼起来。有时,地瓜干成为我们全家人的早餐,被端上餐桌,大家就着稀饭吃下去。地瓜收获之后,母亲几乎每天都会蒸一锅的地瓜,好看一点的留给人吃,外观差一点的基本被用来喂鸡鸭。不管怎样,地瓜都不会被浪费。

后来我离开了故乡,母亲也慢慢老了。母亲种的地瓜没有以前多了,少量的地瓜很快就被吃完了。我很少再吃到母亲种的地瓜,主要是每次回去大都年关将至。闽南人喜食地瓜,海边的沙地也适宜种地瓜。每到地瓜上市时节,看着摊位上那些个头差不多大的地瓜,我的心中就会有一种购买的冲动。最后终于还是买了几回,算是对童年的一种回味吧!